小学语文试题:六年级上册 现代文阅读

庆典倒计时

1949年10月1日早上6点钟,天刚蒙蒙亮,东方已露出了曙光,彻夜未眠的毛泽东缓步走出办公室,一边散步一边抽着烟。看上去,他着实显得有点疲倦。

中华人民共和国中央人民政府成立已经进入倒计时,工作千头万绪,毛泽东无暇顾及休息。就在开国大典前一天晚上,毛泽东本想早点休息,以饱满的精力参加第二天的开国典礼,但因处理一些重要事务,他一直没有离开办公室,直到次日早上6点。

在毛泽东夜间伏案工作时,警卫人员曾几次轻手轻脚地走进办公室,再三提醒他早点休息。毛泽东只是口头答应休息,并没有离开办会桌半步。这事让周恩来知道了,他还亲自打电话给警卫人员,叮嘱他们说:“主席下午2点还要开会,3点钟还要上天安门,一定要催促主席早点休息。”警卫人员放下电话,又到毛泽东办公室,把周恩来的话重复了一遍。这时,毛泽东才停止手头上的工作,站起身来,走出办公室。

______毛泽东略显疲劳,______他疲倦的脸上掩盖不了发自内。深处的喜悦。一个伟大的历史时刻即将到来,中国人民为此等待了多少年!

毛泽东在院子里走动了10分钟左右,便回房休息。平时,他一般是下午3点钟起床,今天情况比较特殊,他特意叮嘱警卫:“下午1点钟叫我起床。”

当时钟表的指针指向1点时,警卫排长阎长林便走进了毛泽东的卧室,站在床头轻轻地喊道:“主席,到1点了。”

毛泽东听到后,立刻坐起来,揉揉眼睛说:“这么快呀!”这时,警卫员端来一杯热腾腾的茶水,毛泽东左手端茶喝了一小口,右手习一质地抓起床头的报纸浏览起来。

平时,毛泽东起床后,都不会立刻下床,至少要在床上待一个小时,喝茶读书。今天是例外,要参加开国大典。所以,起床一会儿,他就下了床,并很快刷牙、洗脸、吃饭。一切完毕,毛泽东穿上准备参加盛典的“礼服”。

这套礼服,是由王府井一家服装店做的,师傅是从法国留学回来的,专门剪裁服装。

礼服的款式是中山制服。

一切准备就绪,毛泽东步行走进中南海勤政殿,参加中央人民政府委员会第一次全体会议。在这次会议上,委员们宣布就职。

会议结束后,毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来等中央领导同志,离开勤政殿,到天安门参加开国典礼。

在离开勤政殿之前,生活秘书叶子龙对毛泽东说:“主席,稍休息一会儿,按时正点到天安门就行了。”

毛泽东微微一笑,风趣地说:“好嘛,疲劳战反正是一个接一个。我们打了几年的疲劳战,打出来一个中华人民共和国。今天又是建国的第一天,又是一个疲劳战。到天安门上还要连续站几个小时。看来,咱们的命运就是打疲劳战吧。”

在一旁的周恩来说:“这就是高效率的疲劳战,三年多的解放战争,消灭了敌军好几百万,建立了盼望已久的中华人民共和国,这个效率还不高呀?”大家有说有笑,很快汽车就驶出了中南海,直奔天安门城楼。

( 1 )在文中的横线上填上合适的关联词语。A: 激动

A: 怕警卫忘记叫自己起床。

A: 勤奋工作

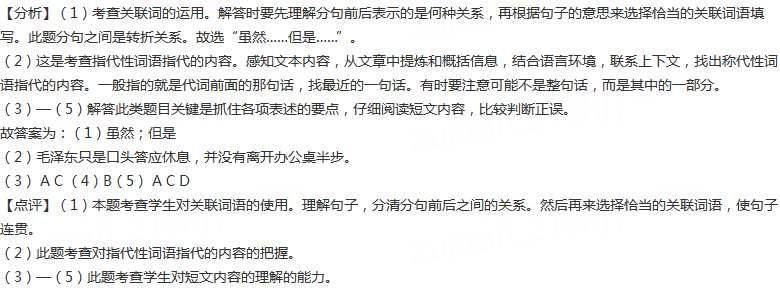

考点:

记叙文

答案:

( 1 )虽然;但是

( 2 )毛泽东只是口头答应休息,并没有离开办公桌半步。

( 3 )A,C

( 4 )B

( 5 )A,C,D

1、六年级上册 现代文阅读 | 查看答案解析

心中的桥

故乡的木桥,实在朴实无华。倾斜的桥身,标志着它的古老;粗大的桥墩铺满厚厚的青苔,流水冲得它们伤痕累累;圆木柱搭成的桥面,高高低低,留着很多的空隙,几根锈黑的长条钉子紧紧咬着它们。桥下的江水悠然东去,日复一日,年复一年,唱着一曲单调古朴的歌谣,像摇响了老祖母破旧的纺车。

第一次走到桥头,看到急急而过的江水,听到“哗哗”喧腾的水声,我就吓得闭上了眼,赖着要母亲背我过桥。母亲没有答应。她拉我上了桥,教我一步步踩着她的足迹走。我的脚特别不听使唤,哪儿有洞,偏偏往哪儿踩。就这样闭着眼,不知过了多久,费了多大周折,我才号啕大哭过了桥。母亲也累得汗水淋淋,但她终究也没背我。

到了学龄,母亲要我足迹上学,每天都要路经这座桥。我先是绕大弯从小路走。一天,小路堵了,我只好战战兢兢走上了桥头。看见母亲正站在桥的另一头,朝我招手,我放心了,蹲在地上,等母亲来抱。可过了好久,母亲仍没有过桥,我知道——她不会来接我了。我只好慢慢向前探出一只脚。桥面的空隙像童话里的老虎的血盆大口,模板松动的地方,在我的脚下“吱吱”直响。我一边哭喊着“妈妈”,一边一点点地移动。就这样,我几乎是挪着过了桥,扑进母亲的怀抱,委屈地抽泣着。母亲搂着我,擦干我的眼泪。她的脸漾开了一丝淡淡的笑意,眼里闪烁着母亲的柔光。我静静地沐浴在爱的柔波中。

长大了,忆及童年过桥的往事,妈妈说:“哪有母亲不疼儿女的,但生活之路是靠你自己走的。”是啊,当告别生我养我的母亲,扬起生命之帆时,我要只身一人去闯险滩、过恶浪,去遍尝失败的苦涩,去领略成功的欢欣……每想到这些,我就会想到母亲让我过桥的往事,我为儿时对母亲小小的怨恨而羞愧,我为母亲深沉的爱而感动。家乡的木桥,它是引我走上最初的人生之桥,我的面前一定还有更为艰险的桥,但家乡的木桥——那指引我蹒跚学步的桥,将给我温存的抚慰、无穷的力量。啊,架在我心中的“母亲桥”,将伴我一生,将引我走向成熟。

( 1 )读句子,理解下划线的词语。①一天,小路堵了,我只好战战兢兢走上了桥头。

“战战兢兢”说明________。

②哪有母亲不疼儿女的,但生活之路是靠你自己走的。

“哪有”的意思是________,说明了________。

( 2 )短文第一自然段中“几根锈黑的长条钉子紧紧咬着它们”一句中“它们”指( )。①“险滩”“恶浪”指________。

②“更为艰险的桥”指________。

③“母亲桥”指________。

( 4 )作者在文中叙述两次过桥时都写到了自己的哭,如“号啕大哭”“哭喊”“抽泣”,请再写出几个与哭有关的词语。(至少写三个)2、六年级上册 现代文阅读 | 查看答案解析

鲁迅与萧红

一九三四年十月,一个二十三岁的东北姑娘,突然闯进鲁迅先生的生活,她立即引起鲁迅先生的注意。先生待她如亲人,又视她如调皮的女儿,她就是萧红。

一个陌生的东北姑娘,从遥远的关外来到举目无亲的上海。原来一颗对未来充满憧憬的心,被几年的流浪生活打击得已经冰冷了。①然而,当她找到鲁迅先生以后,她的希望产生了,心里的冰块开始融化了。

在这以前,这世界上已经有了一个寂寞的萧红,一个在生活中挣扎搏斗的东北姑娘。萧红呢,从小得不到父爱,没有家庭的温暖,她把鲁迅当作老师和父亲。原来的一双对人间有些怀疑的眼睛,一下子便明亮起来;一个孤立无援的贫弱女孩子一下子找到了自己的家。

鲁迅先生的一家同这个东北姑娘一见如故。鲁迅先生喜欢她,关怀她;许广平同情她,爱她,处处照应她。甚至连小海婴(周海婴,鲁迅先生的独生儿子)也不愿意离开这位年轻的、梳着两条小辫子的东北阿姨。萧红成了鲁迅先生家中的常客,亲密得宛如一家人。

萧红,正是由于鲁迅先生的帮助闯进了上海文坛。从此,一股沁人心脾、清新如朝霞的风便吹进了文艺界,中国现代文学史上一位有才华的青年女作家诞生了。

②萧红在文坛上健步地奔跑。人们看到她前进的脚印下,也流着一位慈祥老人的汗珠,这位老人正是伟大的鲁迅。

( 1 )联系上下文解释下列词语。举目无亲:________

一见如故:________

( 2 )联系上下文,理解文中画“——”的句子。3、六年级上册 现代文阅读 | 查看答案解析

水性江南

每次去江南,大抵是在莺飞草长的三四月间。去的次数多了,便萌生了探究江南真谛的念头。

江南是烟柳繁华之地、温柔富泽之乡。江南出芳草鲜花,出才子佳人,出缠绵悱恻的爱情故事。但江南又是英雄辈出的地方。古往今来,这里孕育过诸多骁勇的斗士。那锐利的兵器——剑,也是源于江南的吴越。是什么力量使得缠绵悱恻与凌厉强悍这两种悬殊的气质能够天衣无缝地契合一地,且生生不息,历千年而不朽呢?我一度大惑不解。

一次重读《老子》,书中的一句名言让我顿开茅塞。“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能先。”老子的话,一语道破了水的柔弱秀美与坚忍顽强的两重性。江南是水乡,河流纵横,池湖密布。它们流淌在青山脚下,穿行于广袤的田畴间,还有那直落九天的瀑布,山中奏鸣的清泉——千百年来,是水,滋养着江南的风物、江南的人,孕育了江南独特的文化。

江南的水,如轻纱薄雾,随风起舞,变幻无穷,滋润得江南的景物风姿绰约、江南的人风情万种。一曲《又唱江南》,浓缩了一年四季江南的秀美景色:“二月你看江南的花,花如野火遍地燃;清明你看江南的雨,细雨裹着万重山……”江南的人也一如江南的风物,温婉细腻,柔肠百转。莫愁湖畔莫愁女,西泠桥边苏小小,还有西湖的断桥、绍兴的沈园、秦淮河上的桃叶渡……深受上天厚爱的才子佳人,在江南大地上留下了诸多生命的足迹和美丽的传说。就连江南人讲话也是吴侬软语,情真意切,唱起来就更让人心旌摇动。那江南曲艺的代表苏州评弹,唱词娓娓如诉,弦乐清丽委婉,就像曲水清流,清澈纯净又韵味悠长,就连草木也会为之摇曳。 江南的水又时有“惊涛拍岸,卷起千堆雪”之势。这坚韧而顽强的水,也涵养了江南风物和江南人的那种英豪之气。江南大地布满了崇山峻岭。杭州的栖霞岭、绍兴的会稽山、常熟的虞山、都雄伟挺拔,占尽风云。那山间的飞瀑,山下的激湍,是养育大山的支支血脉。据说古代铸剑,先是把剑放在火中煅烧,然后再放到水中浸泡,几经反复,才铸成一把好剑。这种浸泡过剑的江南之水,千百年来也曾造就了诸多慷慨激昂之士。卧薪尝胆的勾践,竭忠尽智的岳飞,文武兼备的陆游、辛弃疾、文天祥……众多仁人志士用他们的鲜血与生命谱写了一首首壮怀激烈的诗篇,他们的诗句至今读来,仍洋溢着当年的铁骨雄风。而持戟呐喊的鲁迅,更是把文人的凌厉剑气发挥到了极致。就连文雅娟秀的女子,在江南水性的润泽下,也尽显铮铮侠骨。明末的秦淮八艳是有力的佐证,清末的秋瑾则是最优秀的代表。.

江南的水哺育了如水的江南。江南美,美在江南的水、江南的风物、江南的人。这种美是刚与柔的融合。江南,一曲永远唱不完的歌,让人细细地品味着她的如诗如画和似水流年……

美丽传说:________

诗句:________

( 4 )仿照文中画线的句子,联系生活实际,在下面的横线上写一句歌词。________,________。