| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

| 分 值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |

| 得 分 |

| 1、 | 下列各句中说明纬度差异的一项是( ) A: 济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。 B: 根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741年到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921年到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。 C: 在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。 D: 在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适应。 |

| 2、 | 把下列句子填入语段的横线上,组成前后衔接的一段话,最恰当的排列顺序是( ) ①它不但剥夺你对前途的希望,割断你和别人之间的友谊, ②它使你以为那是安逸、是休息、是福气, ③实际上它所给你的是无聊、是倦怠、是消沉。 懒惰是很奇怪的东西,而且使你心胸狭窄,对人生越来越怀疑。 A: ③①②B: ②③① C: ③②① D: ②①③ |

| 3、 | 下列句子中,没有语病的一项是( ) A: 因为超采地下水,月牙泉水域面积缩小了两倍。 B: 拥有健康的体魄,是判断一个人能否为社会多做贡献的前提。 C: 那石板多年前由父亲从山上背下来,每块大约有三百斤重。 D: 通过这次社会实践活动,使我们磨炼了意志,增长了见识。 |

| 4、 | 下列句子使用修辞错误的一项是( ) A: 油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。(拟人) B: 徜徉在故事的海洋里,陶渊明的悠然遐思,李太白的潇洒飘逸,杜子美的济世情怀,岑加州的边塞放歌,无不让人荡气回肠。(排比) C: 大家都很喜欢她,因为她长得好像明星刘亦菲。(比喻) D: 谁能断言那些狼藉斑斑的矿坑不会是人类自掘的陷阱呢?(反问) |

| 5、 | 下列对病句的修改不正确的一项是( ) A: 那拉提草原已经开发得比较完整,有表演和各种娱乐项目,如果想玩得比较轻松,来这里就非常适合!(删去“表演和”) B: 斯坦福大学研究员分析并收集了来自46个国家和地区、超过70万人的智能手机数据。(将“分析”和“收集”对调) C: 在安徽黄山发现这种珍稀昆虫反映出当地的生态环境十分优异。(“在安徽黄山发现这种珍稀昆虫”改为“这种珍稀昆虫在安徽黄山被发现”) D: 引发温室效应的直接原因,正是人类过多地燃烧煤炭、石油和天然气,并大量排放二氧化碳尾气所造成的。(将“引发”改为“造成”) |

| 6、 | 请选出下列词语中加下划线字的读音完全正确的一项( ) A: 诘责jié 污秽huì 蓬蒿gāo 正襟危坐jīngB: 祈祷qǐ 稽首qí 咫尺zhǐ 如法炮制páo C: 谮害zèn 栈桥zhàn 慰藉jiè 恪尽职守kè D: 狡黠xié 煞白shà 阴霾lí 媚上欺下mèi |

| 7、 | 下面空白处填入的句子最恰当的一项是( ) 南日岛山上奇石层层叠叠,置身山之巅,岛上风光尽收眼底。面海观潮,视线所及,银帆轻飘,白鸥竞翔, 。登高远望,会滤尽尘嚣和烦恼,聆听到发自生命之源的呼唤。 A: 海天犹如一幅壮阔无比的油画 B: 海天像一块无比巨大的幕布 C: 海天一色,壮阔无边 D: 壮阔无比的油画像海天一样 |

| 8、 | 下列表述有误的一项是( ) A: 小说是四大文学体裁之一,它以塑造人物形象为中心,通过故事情节的叙述和环境描写来反映社会生活。宋江是小说《水浒传》里的人物,人称“智多星”。 B: 《朝花夕拾》是我国伟大的文学家、思想家、革命家鲁迅先生写的一部散文集。 C: “铭”,是古代刻在器物上用来警诫自己或称述功德的文字,后来成为一种文体,这种文体一般都是用韵的。 D: 《钢铁是怎样炼成的》以主人公保尔·柯察金的生活经历为线索,展现了从1915到1930年前后苏俄广阔的历史画面和人民艰苦卓绝的斗争生活。 |

| 9、 | 雁翔同学有手机对联并归类的好习惯。现在他将下列有关书法的对联整理在了一起,但是其中有一副不属此类,请你帮他找出来。( ) A: 大力可能通纸背,尖豪仍觉吐花香B: 书到用时方恨少,事非经过不知难 C: 紫玉池中含雨露,白银笺上走龙蛇 D: 贮水养来青玉案,和烟磨成紫云溪 |

| 10、 | 下列各组词语中划线字的注音和书写正确的一项是( ) A: 猝然(cù) 自艾 ( yì ) 臧否 ( zàng ) 瞬息万变 (shùn)B: 水渍(zì) 山肴 ( yáo ) 守圉 ( yù ) 汗流浃背(jiā) C: 厄运 (è) 夙夜 ( sù ) 窒息 (zì) 恹恹一息 (yǎn) D: 磕拌(bàn) 崩殂 ( cú ) 耷拉 ( dā ) 吹毛求疵(cī) |

| 阅读诗歌,回答问题。 断章 卞之琳 你站在桥上看风景, 看风景人在楼上看你。 明月装饰了你的窗子, 你装饰了别人的梦。 ( 1 )对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )A: 诗中形象地揭示了人与“风景”的关系:人不仅是“风景”(即大自然)的组成部分,而且也是一道“风景”。“风景”里有了“人”,“风景”才会有灵气,才更生动。 B: 人不自觉地充当了景中的人而被他人欣赏,人也不自觉地成了别人梦境的装饰。在人生的舞台上,人往往想成为主动者,孰料常处于被动地位。 C: 全诗四行,分为两个段落,静态地呈现出两幅画面:一是白天的景象,一是夜晚的景象。诗歌在一种被分割而又统一的生活时空上创造意象,这种构思方式取得了以少胜多、以简写繁的艺术效果。 D: 在“楼上人”的眼里,“你”比“风景”更美;在“楼上人”的心目中,“你”的皎洁妩媚胜过了“明月”。全诗虽无一个“美”字,而“美”的形象却从读者的想象中凸现出来。 ( 2 )对这首诗主旨的赏析,不恰当的一项是( ) A: 这首诗表现了一种被别人或社会当作装饰品的深沉的人生悲哀。 B: 这首诗以超然而珍惜的感情,写了一刹那的意境,寄寓了深刻的哲理。 C: 这首诗表现了人物、事物间息息相关、相互依存、相互作用的关系。 D: 这首诗以两幅优美的画面隐喻,暗示着人生中有许多“相对”的关系。 |

| 阅读下面文段,完成下列小题。 郑人买履 郑人有欲买履者先自度其足而置之其坐至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。” ( 1 )解释加点字。①先自度其足(________) ②吾忘持度(________) ③及反(________) ( 2 )文中画线部分3处没有标点符号,请在需要加标点的地方用“∣”标出来。郑 人 有 欲 买 履 者 先 自 度 其 足 而 置 之 其 坐 至 之 市 ( 3 )《郑人买履》告诉我们什么道理? |

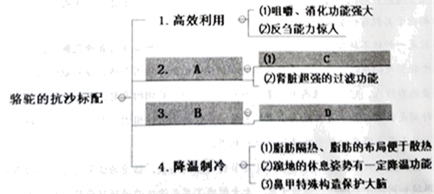

骆驼的抗沙标配*

张云广

①穿行于瀚海中的骆驼是以酷热、干燥、贫瘠等为特征的沙漠极端环境中的成功生存者。历史上穿越沙漠的古商队中有马队、驼队,但骆驼显然更具优势,享有“沙漠之舟”的美誉。而这一切都源于其拥有一套高效运作的抗沙标配。

②骆驼是一种极不挑食的动物,陆地上近百分之八十的植物都在其食谱范围内,即使是一些看起来十分坚硬的东西,也会在其反复咀嚼和消化液的强力作用下转换可以吸收的汤汁。骆驼的反刍能力惊人,它的脸颊内侧密集分布着手指状指向后侧的突起,这些突起的作用是留住食物,特别是能够留住从胃里反刍出来的食物,以便再次进行咀嚼,其反刍次数可以高达五十次之多,从而最大限度地对食物进行吸收和利用。

③骆驼不仅是高效利用食物的专家,还是节能减排的高手。骆驼的腿部有着发达的跟腱结构,这些跟腱如同橡皮筋一样,弹力十足,大大削减了其长途跋涉时所耗费的能量。瘦死的骆驼比马大,而骆驼的膀胱相对其庞大的身躯来说,就显得有些小了,骆驼排泄出的尿液量也很小,而其中所含的水分极少。骆驼体内有许多条小管汇聚到肾脏的中心部位,使肾脏具有强大的过滤功能,尽可能地回收尿液中的每一滴水。超凡的减排能力使骆驼在一次性喝下一百升水的情况下,可以行走一百千米的路程,所以在沙漠中即使骆驼不喝水也能生存很长一段时间。

④此外,作为标志性部位的驼峰是骆驼最重要的资源储备基地,而且驼峰部位的皮肤厚度有一厘米,里面是被脂肪化了的细胞组织,这样的细胞组织为骆驼在非常时期提供了能量上的补给和保障。这些脂肪具有很好的隔热能力,同时能把脂肪汇聚于一处,并非遍布周身,这样的布局正是为了方便其他部位能够更好地散热,堪称一大科学布局。

⑤骆驼自身的降温制冷机制还远不仅于此。休息时,骆驼采用的是跪地姿势,带着厚厚的老茧,还有可以耐得住高温侵袭的胸椎骨,起着重要的支撑作用。这样一来,骆驼的整个胸腔得以远离地面,免受流沙的灼烫之苦。同时,骆驼的四肢与胸椎骨支起的空间会有气流通过,也发挥了一定的降温功能。

⑥最让人称奇的是骆驼保护大脑的策略。骆驼的鼻甲很大,横截面呈卷轴状(或呈洋葱圈状)结构,由一层膜覆盖着的薄骨构成,里面充满了血管,并一直延伸到头骨的后面。鼻甲不仅表面积很大,而且表面很潮湿,伴随着呼吸作用时的水分蒸发,覆盖鼻甲的血管得以冷却,并形成相对凉爽的空气。这些凉爽的空气在头骨深处与从心脏输送上来的高温血液相遇,然后通过更为细小的血管实现了冷与热的交换,这使得相对低温的血液也能够流向大脑,保证了大脑良好的工作状态。

⑦总之,骆驼为适应在极端环境下生存而实践出的“成果”,已经全部装备到位,我们人类还在把其折射出的理念作为攻关课题而不懈努力着。

【注】标配,标准的配备。

( 1 )根据选文内容,摘录相关信息并作概括,完成下面思维导图。

总之,骆驼为适应在极端环境下生存而实践出的“成果”,已经全部装备到位……

( 4 )选出对选文理解分析正确的一项( )春之怀古

张晓风

①春天必然曾经是这样的:从绿意内敛的山头,一把雪再也撑不住了,噗嗤的一声,将冷面笑成花面,一首澌澌然的歌便从云端唱到山麓,从山麓唱到低低的荒村,唱入篱落,唱入一只小鸭的黄蹼,唱入软溶溶的春泥——软如一床新翻的棉被的春泥。

②那样娇,那样敏感,却又那样混沌无涯。一声雷,可以无端地惹哭满天的云;一阵杜鹃啼,可以斗急了一城杜鹃花;一阵风起,每一棵柳都会吟出一则则白茫茫、虚飘飘说也说不清听也听不清的飞絮,每一丝飞絮都是一株柳的分号。反正,春天就是这样不讲理,不逻辑,而仍可以好得让人心平气和的。

③春天必然曾经是这样的:满塘叶黯花残的枯梗抵死苦守一截老根,北地里千宅万户的屋梁受尽风欺雪压犹自温柔地抱着一团小小的空虚的燕巢。然后,忽然有一天,桃花把所有的山村水廓都攻陷了,柳树把皇室的御沟和民间的江头都控制住了——春天有如旌旗!鲜明的王师,因长期虔诚的企盼祝祷而美丽起来。

④而关于春天的名字,必然曾经有这样的一段故亊:在《诗经》之前,在《尚书》之前,在仓颉造字之前,一只小羊在啮草时猛然感到的多汁,一个孩子放风筝时猛然感觉到的飞腾,一双患风痛的腿在猛然间感到的舒活,千千万万双素手在溪畔在江畔浣纱时所猛然感到的水的血脉……当他们惊讶地奔走互告的时候,他们决定将嘴噘成吹口哨的形状,用一种愉快的耳语的声音来为这季节命名:“春”。

⑤鸟又可以并始丈量天空了。有的负责丈量天的蓝度,有的负责丈量天的透明度,有的负责用那双翼丈量天的高度和深度。而所有的鸟全不是好的数学家,他们吱吱喳喳地算了又算,核了又核,终于还是不敢宣布统计数字。

⑥至于所有的花,已交给蝴蝶去数。所有的蕊,交给蜜蜂去编册。所有的树,交给风去纵宠。而风,交给檐前的去风铃去一一记忆一一垂询。

⑦春天必然曾经是这样,或者,在什么地方,它仍然是这样的吧?穿越烟囱①与烟囱的黑森林,我想走访那踯躅②在湮远③年代中的春天。

(选自《张晓风散文集》)

(注释) ① 烟囱:文中指工厂向空中排放工业废气的管道。②踯躅:停留。③湮远:久远。

( 1 )下面对这篇散文的分析不恰当的一项是( )示例:在文章第①节中,作者把春雪消融,流水淙淙,想像成白雪像人一样忍俊不禁,出声朗笑,一路欢歌,把春雪融化的景象写活了。

( 3 )文章第⑤节中,把“鸟”比喻为“数学家”,去丈量天空,却不敢宣布统计数字,这里写出了远古春天的天空哪三个特点?请加以概括。①________

②________

③________

( 4 )按照要求赏析文中画线的句子①忽然有一天,桃花把所有的山村水廓都攻陷了。(从加点词运用的角度赏析)

②至于所有的花,已交给蝴蝶去数。所有的蕊,交给蜜蜂去编册。所有的树,交给风去纵宠。(从修辞手法的角度赏析)

( 5 )文章结尾说“穿越烟囱与烟囱的黑森林,我想走访那踯躅在凐远年代中的春天”,请联系全文,简要分析结尾段的表达作用。娱情山水,带给你惬意的感觉;沐浴真情,带给你温馨的感觉;遨游学海,带给你充实的感觉;悦纳他人,带给你包容的感觉……生活中的感觉无处不在,需要我们用心去体验。它们或多或少,或深或浅,总会给你自信,让你幸福,促你顿悟,伴你成长……

请以“有一种感觉叫 ”为题写一篇作文。

要求:①请将题目补充完整;②文体不限(诗歌除外),不少于800字;③文中不能出现真实的人名、校名、地名等;