| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

| 分 值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |

| 得 分 |

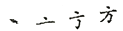

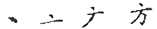

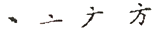

| 1、 | 下列的字笔顺的判断,全都正确的是( ) A: “方”字的笔顺是: “再”字的第四笔是:| “再”字的第四笔是:|B: “方”字的笔顺是:  再”字的第四笔是:─ 再”字的第四笔是:─C: “方”字的笔顺是:  再”字的第四笔是:| 再”字的第四笔是:|D: “方”字的笔顺是:  再”字的第四笔是:─ 再”字的第四笔是:─ |

| 2、 | 晁盖在曾头市被( )射中脸部,后来不治身亡。 A: 史文恭 B: 高俅 C: 高衙内 D: 蔡京 |

| 3、 | 下列各项对语法知识的判断与分析,正确的一项是( ) A: “担心”“希望”“高兴”“想念”都是动词。B: “辛勤耕耘”“不断发生”“禁止吸烟”“销售计划”四个短语中“销售计划”与其它三个结构不相同。 C: “杨二嫂是一个高颧骨、薄嘴唇、五十岁上下的女人”中的“一个高颧骨、薄嘴唇、五十岁上下的”作定语。 D: “四大名著之一的《西游记》是我国古代第一步浪漫主义长篇神魔小说”这个句子的主干是:“《西游记》是神魔小说。” |

| 4、 | 下列句子没有语病的一项是( ) A: 近年来在教育部门大力扶持下,使得中小学书法教育蓬勃发展,学生书写水平大幅提高。 B: 《舌尖上的中国》这部风靡海内外的纪录片用镜头展示烹饪技术,用美味包裹乡愁,给观 众带来了心灵的震撼。 C: 《朗读者》开播后,许多广电名嘴、企业职工、机关干部、退休教师、留学生吟诵社等朗读爱好者,纷纷加入文化经典诵读的行列。 D: 一家研究机构的调查结果显示,超过50%以上的人有“手机依赖症”,总期待自己收到最新的信息 |

| 5、 | 下列文学常识判断错误的一项是( ) B: 《人琴俱亡》选自《世说新语•伤逝》,作者刘义庆,南宋文学家。这则故事写了王子猷对弟弟子敬独特的悼念方式,表现了他对弟弟深厚的情谊。 C: 《老山界》一文采用顺叙的方法,按时间变化和地点转换安排文章层次,生动地叙述了红军翻越老山界的全过程,表现了红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和革命乐观主义精神。 D: 《背影》作者朱自清,字佩弦,现代著名诗人,散文家。本文记叙了作者和父亲在 |

| 6、 | 根据语境,下面横线上填入的句子排列恰当的一项是( ) 个园北大门外盐阜路的内河风光带,景色迷人。 ①登上停泊在御码头的龙舟画舫 ②这里还是著名的“乾隆水上游览线”的起点 ③当年乾隆皇帝三下扬州,曾以天宁寺的西苑作为行宫 ④沿河漫步西行千余米,清代八大刹之一的天宁寺就在这里 ⑤可以领略“两堤花柳皆依水,一路楼台直到山”的十里瘦西湖风光。 A: ②④③①⑤B: ④②③⑤① C: ④③②①⑤ D: ②④⑤①③ |

| 7、 | 选出下列划线字拼音有误的一项是( ) A: 臼(jiù)齿 炫(xuàn)耀 茸(rónɡ)毛 B: 凋(diāo)谢 遏(è)制 飓(jù)风 C: 蔓(màn)延 凋(diāo)谢 洗涤(tiáo) D: 濒(bīn)临 俯瞰(kàn) 震颤(chàn) |

| 8、 | 《水浒传》中有三位女将,分别是( )、孙二娘和扈三娘。 A: 扈三娘 B: 顾大嫂 C: 阎婆惜 D: 王婆 |

| 9、 | 依次填入横线上的词语,正确的一项是( ) ①他觉出其中有什么________,逼我立即拿来,我只好进屋把书拿出来。 ②为了追求光和热,有人宁愿________自己的生命。生命是可爱的。但寒冷的、寂寞的生,却不如轰轰烈烈的死。 ③最终,这位收买专利权的商人按照合同________了自己的诺言 A: 奥秘 放弃 实现B: 秘诀 舍弃 实现 C: 秘诀 放弃 履行 D: 奥秘 舍奔 履行 |

| 10、 | “力健声雄性粗齿,丈二长枪撒如雨.邺中豪杰霸华阳,口口人称‘跳涧虎’.”这首诗赞的是梁山好汉( )。 A: 卢俊义 B: 陈达 C: 杨春 D: 王英 |

阅读下列古诗,完成后面的题目。 B: 朋友离去的忧伤 C: 期望建功立业 D: 孤寂思乡 ( 2 )下面对诗的赏析有错误的一项是A: 这是一首送别诗,但写法独具一格,主要从送别后的景和情处落笔。 B: “飞鸟没何处,青山空向人”这两句实虚结合,实写江面上有鸟儿在飞着,远处有青山;这 也写出了友人像云中高飞的鸟儿,飞得越来越远,望不到身影了,只好面对寂寥的青山傻呆呆地想着心事,此为虚写。 C: 这是一首五言律诗,采用第二人称写法, 作者站在高山顶上远望友人并倾诉着对友人的一片痴情。 D: 诗人调动了眼前所见之物、之景,为送别增添了无限的悲愁。 |

| 阅读文言文,回答问题。 【甲】北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋日:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑日:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂日:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。 河曲智叟笑而止之日:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息日:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。 【乙】鲁公治①园,欲凿池。父日:“无地置土。”公遂止。或日:“土可垒山。”公善之,欲行。妻日:“不畏小儿女颠踬②耶?”公复止。或日:“筑径通之,设栏护之,又何忧焉?”公从之,又欲行。家人有止之者日:“园成必添仆妇,下房不足,甚可虑也。”公犹夷③不能决,事又寝④。 【注】①治:修建。②颠踬(zhì):被东西绊倒。③犹夷:迟疑不决的样子。④寝:停止。 ( 1 )解释下列划线的词。①年且九十 且:________ ②箕畚运于渤海之尾 箕畚:________ ③河曲智叟亡以应 亡:________ ④无地置土 置:________ ⑤公遂止 遂:________ ( 2 )用现代汉语翻译下列句子。①投诸渤海之尾,隐土之北。 ②甚矣,汝之不惠! ( 3 )【甲】文写山的险峻、遗男的相助、智叟的阻止对塑造愚公的形象有什么作用?( 4 )请根据【甲】【乙】两文的内容,简要概括愚公和鲁公的性格特点。 |

阅读下面的文段,回答文后的问题。

①钱学森1911年生于上海,早年曾在北京师大附中和上海交通大学求学。1935年,他考取了庚子赔款公费留学,先是在美国麻省理工学院学习,后到加利福尼亚州理工学院深造,拜读于美国航天科学创始人之一,著名物理学家冯·卡门门下,三年后获博士学位,留校任教。这期间,他在冯·卡门的影响下,对火箭技术发生了兴趣,参加了加州理工学院古根海姆实验室的火箭研究小组。这个实验室后来成为美国火箭技术的摇篮,钱学森就是在这个摇篮里最早研究火箭技术的三名成员之一。

②钱学森是冯·卡门教授的得意门生。在卡门的指导下,钱学森写出了有关高速空气动力学方面的博士论文。1943年,美国军方经过慎重的选择,委托钱学森同马林纳合作,研究用火箭发动机推进导弹这一重大军事课题。

③第二次世界大战结束时,美国空军高度赞扬钱学森对战争的胜利作出了“巨大的贡献”,“无法估价的贡献”。美国专栏作家密尔顿·维奥斯特认为,钱学森已是“制定使美国空军从螺旋桨式向喷气式飞机过渡,并最后向遨游太空无人航天器过渡的长远规划的关键人物”,“是帮助美国成为世界第一流军事强国的科学家银河中一颗明亮的星”。

④1947年,经冯·卡门推荐,钱学森成了加州理工学院最年轻的终身教授。自1949年下半年开始,他肩负起该学院“古根海姆喷气推进研究中心”主任的职务,领导研究生的研究和教学工作。那时,年仅37岁的钱学森,已被世界公认为力学界和应用教学界的权威和流体力学研究的开路之人,是卓越的空气动力学家、现代航空科学与火箭技术的先驱、工程控制论的创始人。

⑤从1935年到1955年,钱学森在美国整整呆了20年。这20年间,他在学术上取得了辉煌的成就,生活上拥有丰厚的待遇。然而,他始终眷恋着生他养他的祖国。他在写给父亲的信中,不止一次地发出“旅客生涯作到何时”的感叹。他告诉父亲,他不止一次梦见上海,梦见那所伴他度过童年时代的房子。

外公,您看那梨花似雪

潘玉毅

①“梨花风起正清明”,又是一年清明到,风一起,梨花便纷纷从枝头落下,簌簌有声。顷刻间就白了地面,白了人间。

②外公过世已经十余年了,至今我仍会经常想起他。

③小时候,我是一个十足的“跟屁虫”,成天不是粘着外婆,就是跟着外公。偶尔我也会随着他们一起插秧,但总是插得横七竖八,能不能成活都充满了悬念。但外公从来不说什么,任由我随意发挥。即使有路过的乡亲提醒说:“这样插秧怎么可以,影响收成啊!”外公也权当没听见。

④外公是个退伍军人,平日里话很少,有时他一天下来所说的话,扳扳手指都能数得过来。他就像一头老黄牛,吃得了苦,受得了累,整天在地里忙活。那时我们吃的花生、毛豆、蚕豆、苋菜……但凡餐桌上能见到的蔬菜,基本都是外公自家种的。小时候,我最爱跟着外公去田间地头。在那里,我看到了春天的第一只蝌蚪,听到了夏天的第一声蛙鸣,捡起了收获时节的第一颗花生……在那片天然的乐园里,连泥土的气息都是那么清新芬芳。

⑤除了种地,外公还特别喜欢看戏。只要不是农忙时节,但凡本村或邻村来了戏班子唱戏,他都会欣然前去,一次不落。外公看戏,有时也会带上我。那时候我并不明白戏台上“咿咿呀呀”唱的都是些什么,并不了解其中的趣味所在。而外公每次都津津有味地看到散场才离开,当我问他戏曲的内容时,他才会简单地解释两句。那时一台戏结束时,很多观众都会往台边预置的篮子里投钱。我问外公,为什么散戏时,大家要往台上撒钱呢?外公说,那些演员出来讨生活不容易,挣些钱全凭乡亲们捧场。与很多观众不同,外公在散戏时总是走到台边轻轻地将钱放入篮子,从来不胡乱抛掷。

⑥后来,彩色电视在乡村普及起来,戏班进村的次数就少了。外公感慨地说:“电视的画面精致是精致,可是没有现场看戏的气氛和感觉。”每当这时,他便会讲传统戏文给我听,像锡剧《珍珠塔》“方卿见姑娘”选段便是我从外公那里听来的。很多年以后,当我跟外婆说起这些往事时,她都不相信这是真的。因为外公从不曾同她分享过,她自然也想象不到一个不苟言笑、沉默寡语的老头子是如何酣畅快意地对孙辈讲戏。其实,我们生活中并不乏这样的人,看似少言寡语、不喜言谈,但爱和喜好在他们的心中滋养了一大片美丽的花园,如果时机得当,多姿的花朵还会出人意料地开出园外。

⑦在漫长的一生里,我们每个人都会走过无数条路,但总有一条路是我们记忆和情感的归宿。从外婆家去公交车站的那条路,我已记不清走过多少次了。每次我离开外婆家时,外公都坚持要送我。短短的一段路,外公静静地推着自行车,与我同行。一路无言,但我的心里却是温暖且湿润的。后来,外公的身体越来越差,但他仍执意送我。明明推车的动作越来越迟钝,他却还是慢慢地随我走完去往车站的那条路。

⑧外公过世时,我尚在外地读大学。外婆怕影响我学习,便叮嘱家里人说:“阿毅离得那么远,就不要告诉他了。”所以我连外公的最后一面都没有见上,当我放假回家得知这个消息后,眼前像20年积攒的梨花同时飘落般,一片雪白。那一刻,我多么希望时光可以倒流,让我再看外公最后一眼。可是人生的路,并没有返程票。

⑨窗外,繁茂雪白的梨花不断地撕扯着我的记忆。我发现自己还有好多话想要说,却不知该如何继续。这一刻,我已被回忆吞没。

⑩外公,您看那人间四月正梨花似雪……

( 1 )选文中哪几件事体现了外公对我的爱?用简要的语言概括。①外公在散戏时总是走到台边轻轻地将钱放入篮子,从来不胡乱抛抑。(品析加点词的表达效果)

②在那里,我看到了春天的第一只蝌蚪,听到了夏天的第一声蛙鸣,捡起了收获时节的第一颗花生……(从修辞角度品析句子)

( 3 )分析选文第⑥段画线句子的含义。其实,我们生活中并不乏这样的人,看似少言寡语、不喜言谈,但爱和喜好在他们的心中滋养了一大片美丽的花园,如果时机得当,多姿的花朵还会出人意料地开出园外。

( 4 )选文结尾段有什么作用?以下两题,选做一题。

(一)要求:①内容具体,有真情实感;②除诗歌外,文体不限;③不少于600字;④凡涉及到真实的人名、校名和地名,一律用A,B,C等大写英文字母代替;⑤不得抄袭。

大雨天开车路过水坑时,请稍微慢一点,泥水就不会溅湿弄脏正从坑边走过的行人;进入电梯时,请稍微等一等,后面可能正有一位抱着孩子的年轻妈妈……正如一位巴勒斯坦的诗人说的那样——“当你做早餐时想想别人,别忘了喂鸽子。”意思就是这个世界上,除了有你,有我,还有他(们)。

请以“想想别人”为题,写一篇文章。

(二)阅读下面的材料,自选角度,自拟题目,写一篇文章。

一天早晨,一中学生在早餐店喝豆浆,因为赶时间,很快就喝完了。第二天,他还是在这家早餐店喝豆浆,他一勺一勺慢慢地喝,觉得滋味真好。他问店主,这两天豆浆的味道怎么不一样。店主说:“我这里豆浆的配料和制作过程完全一样,每天的味道也一样。不一样的是你自己。你给味蕾时间,味蕾才给你真滋味呀。”