当前:首页 > 语文试题 > 中考语文 > 模拟试题

2020年吉化第一高级中学中考语文模拟考试试卷

班级________ 姓名________ 成绩_______

| 题 次 |

一 |

二 |

三 |

四 |

五 |

总 分 |

| 分 值 |

20 |

20 |

10 |

20 |

30 |

100 |

| 得 分 |

|

|

|

|

|

|

一、语文基础知识(单选题,共30分,共10小题,每小题3分)

| 1、 | 下列句子中的标点符号使用都正确的一项是( ) A: 三月初,微风还带着寒意。西湖边的垂柳却迎风招展,满枝嫩叶、翩翩起舞,仿佛在迎候来自各方的早春游人。

B: “鸥鸟亦知人意静,故来相近不相惊。”在轰轰闹闹的现代生活中,厌烦了城市嚣音后,人们自然格外向往富春江那千金难买的宁静。

C: 红船从嘉兴南湖出发已经航行了九十年。其间,有时“春和景明,波澜不惊”;有时“阴风怒号,浊浪排空”,但始终坚定不移,顺乎潮流。

D: 我们吟诵着毛泽东的《沁园春•雪》,怎能不激起心中的豪迈之情?将自己火红的青春投入到伟大的社会改革之中呢?

|

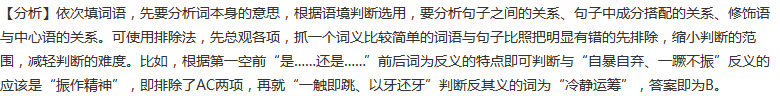

| 2、 | 依次填入下面横线处的词语,最恰当的一项是( )

人生要学会选择。在心存忧惧的时候,你是自暴自弃、一蹶不振,还是____________、愈挫愈勇?在怒不可遏的时候,你是一触即跳、以牙还牙,还是______________、从容应对?在志得意满的时候,你是沾沾自喜、忘乎所以,还是______________、淡定超然? A: 冷静运筹 振作精神 谦虚谨慎

B: 振作精神 冷静运筹 谦虚谨慎

C: 谦虚谨慎 振作精神 冷静运筹

D: 振作精神 谦虚谨慎 冷静运筹

|

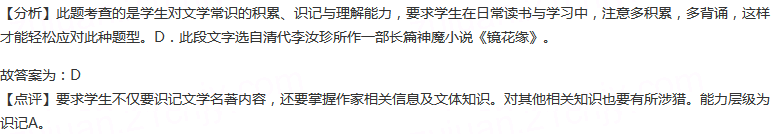

| 3、 | 下列说法不正确的一项是( )

A: 《皇帝的新装》的作者是丹麦的安徒生,代表作有《卖火柴的小女孩》《丑小鸭》等。

B: 散文是一种描写见闻,表达感悟的自由灵活的文学样式。朱自清的《背影》、鲁迅的《朝花夕拾》和沈从文的《湘行散记》等散文集都收录了许多这样的文章。

C: 古代的称谓很有讲究。愚,谦称自己不聪明;鄙,谦称自己学识浅薄。小子是子弟晚辈对父兄尊长的自称;老人自谦时用老朽、老夫等。

D: “恰喜这年林氏生了一女。将产时,异香满室,既非冰麝,又非旃檀,似花香而非花香,三日之中,时刻变换,竟有百种香气,邻舍莫不传以为奇。”以上文字摘自古代章回体白话长篇小说《西游记》。

|

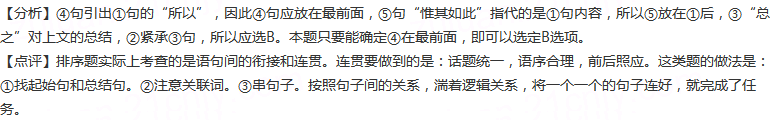

| 4、 | 选出下列句子顺序排列正确的一项( )

①所以凡职业没有不是可敬的。

②劳作便是功德,不劳作便是罪恶。

③总之,人生在世是要天天劳作的。

④凡职业没有不是神圣的。

⑤惟其如此,所以我们对于各种职业,没有生命分别择选。 A: ②⑤④①③

B: ④①⑤③②

C: ①④⑤②③

D: ③②⑤④①

|

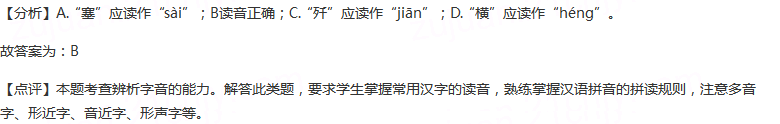

| 5、 | 下列词语加点字注音完全正确的一项是( )

A: 要塞(sè) 顽强(wán) 锐不可当(dānɡ)

B: 芜湖(wú) 签订(qiān) 摧枯拉朽(xiǔ)

C: 歼灭(qiān) 督战(dū) 毫无斗志(dòu)

D: 荻港(dí) 横渡(hènɡ) 风平浪静(pínɡ)

|

| 6、 | 下列句子中没有语病的一项是 ( ) A: 每个中学生将来都希望自己成为有用人才。

B: 通过老师的教育,我认识到了问题的严重性。

C: 南宁经济能否腾飞,关键在于有一个良好的投资环境。

D: 心理学家认为,给孩子讲故事有助于培养孩子的创造性思维和语言表达的水平。

|

| 7、 | 依次填入下列横线上的词语,最恰当的一组是( ) 古诗文里________着古典的语言、古雅的文采、古朴的情怀、古奥的________……谁能穿透历史的冰层, 古诗文的领域,寻览到汉语的________,哪怕只取一瓢饮,也足以让他拥有不同凡响的语文功力。

A: 隐藏 理想 侵入 美味佳肴

B: 封存 心绪 踏入 琼浆玉液

C: 蕴藏 思想 潜入 奇珍异宝

D: 蕴藏 思想 潜入 源头活水

|

| 8、 | 下列说法有误的一项是( )

A: 银河在中国古代又称天河、银汉、星河、星汉、云汉,在中国文化中占有很重要的地位,有著名的传说鹊桥相会。

B: 《论语》是记录孔子言行的儒家经典,在宋代与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。

C: 数量词是数词和量词的合称,其中数词分为确数、序数和约数。在我国古代写作中,量词使用较少,例如“穿井得一人”“一狼径去”。

D: 子规即布谷鸟,又称“杜鹃”。李商隐写有著名的诗句“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”。

|

| 9、 | 下列句子中没有错别字的一项是( )

A: 孔乙己看着问他的人,显出不屑置辫的神气。

B: 规划自己的职业生涯,使事业和人生呈现缤纷和谐、相得益章的局面,是第二间精神小屋坚固优雅的要诀。

C: 一个男人跟朋友见面时杉杉有礼,可是在家对亲人动不动就大发雷廷——那就可以肯定他不是一个有教养的人。

D: 扶植年轻人我觉得是一种历史的潮流,当然我们要创造条件,就是把他们推到需求刺激的风口浪尖上。

|

| 10、 | 下列句子运用了作比较说明方法的一项是( ) A: 有几个园里有古老的藤萝,盘曲嶙峋的枝干就是一幅好画。

B: 我国的建筑,从古代的宫殿到近代的一般住房,绝大部分是对称的,左边怎么样,右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称,好像故意避免似的。东边有了一个亭子或者一道回 廊,西边决不会来一个同样的亭子或者一道同样的回廊。

C: 游览者必然也不会忽略另外一点,就是苏州园林在每一个角落都注意图画美。阶砌旁边栽几丛书带草。墙上蔓延着爬山虎或者蔷薇木香。如果开窗正对着白色墙壁,太单调了,给补上几竿竹子或几棵芭蕉。

D: 我想,用图画来比方,对称的建筑是图案画,不是美术画。

|

二、 古诗文阅读(分值:30分)

(一)、诗歌鉴赏(分值:15分)

阅读古诗,回答问题。

野菊 【宋】杨万里 未与骚人当糗粮①,况随流俗作重阳。政②缘在野有幽色,肯为无人减妙香?

已晚相逢半山碧,便忙也折一枝黄。花应冷笑东篱族,犹向陶翁觅宠光。 【注】①糗粮:干粮。首句典出屈原《离骚》“夕餐秋菊之落英”句。②政:通“正”。

( 1 )颔联描绘了怎样的野菊形象?( 2 )尾联化用了陶渊明那句诗?表达了作者怎样的志趣? |

(二)、文言文阅读(分值:15分)

阅读下面的文言文,完成下面题目。

人之为学,不日进则日退;独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。不幸而在穷僻之域,无车马之资,犹当博学审问①,古人与稽②,以求其是非之所在。庶几可得十之五六。若既不出户,又不读书,则是面墙③之士,虽子羔、原宪之贤④,终无济于天下。 (选自顾炎武《与友人书》)

【字词注释】 ①审问:详细考究。②古人与稽:与古人相合。稽:合。③面墙:对着墙壁,即一无所见的意思。④子羔、原宪之贤:子羔、原宪那样的贤能。子羔、原宪,二人都是孔子的学生。

( 1 )下列句子中加线词语意思相同的一项是( )

A: 不日进则日退 于是与亮情好日密

B: 虽子羔,原宪之贤 贤于材人远矣

C: 以求其是非之所在 诚如是 , 则霸业可成

D: 无车马之资 此迨天所以资将军

( 2 )下列句子中加线字意义或用法相同的一项是( )

A: 则习染而不自觉长跪而谢之曰 可计日而待也

B: 以求其是非之所在虽子羔、原宪之贤 时人莫之许也

C: 终无济于天下休祲降于天 曹操比于袁绍

D: 以求其是非之所在以彰其咎 杀之以应陈渋

|

三、现代文阅读(分值:30分)

现代文阅读

①海拔三千三百米。寄宿小学校的钟声响了。桑吉从浅丘的顶部回望钟声响起的地方,那两层的曲尺形楼房是他刚刚离开的学校。

②这是五月初始的日子,空气湿润起来。在刚刚过去的那个冬天,鼻子里只有冰冻的味道、风中尘土的味道,现在充满了他鼻腔的则是冰雪消融的味道,冻土苏醒的味道,青草发芽的味道。这是高海拔地区迟来的春天的味道。

③第一遍钟声中,太阳露出了云层,天空、起伏的大地和蜿蜒曲折的流水都明亮起来。第一遍钟声叫预备铃。预备铃响起时,桑吉仿佛看见,女生们早就安安静静地坐在教室了,男生们则从宿舍、从操场、从厕所、从校门外开始向着楼上的教室奔跑。衣衫振动,合脚的不合脚的鞋子噗噗作响。男生们喜欢这样子奔跑,喜欢在楼梯间和走廊上推搡、碰撞,拥挤成一团跑进教室,这些正在启蒙中的孩子喜欢大喘着气,落座在教室里。小野兽一样,在寒气清冽的早晨,从嘴里喷吐出阵阵白烟。

④等到第二遍钟声响起时,教室里安静下来,只有男孩们剧烈奔跑后的喘息声。

⑤第三遍钟声响起来了,这是正式上课的铃声。多布杰老师或是娜姆老师开始点名。从第一排中间那桌开始。然后是左边,然后右边。然后第二排,然后第三排。桑吉的座位在第三排正中间,和羞怯的女生金花在一起。现在,点名该点到他了。今天是星期三,第一节是数学课,那么点名的就该是娜姆老师。娜姆老师用她甜美的、听上去总是有些羞怯的声音念出了他的名字:“桑吉。”没有回答。娜姆老师提高了声音:“桑吉!”桑吉似乎听到同学们笑起来。娜姆老师又念了一遍:“桑吉!”

⑥桑吉此时正站在望得见小学校、望得见小学校操场和红旗的山丘上,对着水汽芬芳的空气,学着老师的口吻:“桑吉!”然后,他笑起来:“对不起,老师,桑吉逃学了!”

⑦此时,桑吉开始顺着山坡向下奔跑。他奔跑,像草原上的很多孩子一样,并不是有什么急事需要奔跑,而是为了让柔软的风扑面而来,为了让自己像一只活力四射的小野兽一样跑得呼哧呼哧地喘着粗气。春天里,淡青色的草坡在脚底下已经变得松软了,有弹性了。很像是地震后,他们转移到省城去借读时,那所学校里的塑胶跑道。

⑧脚下出现了一道半米多高的土坎,桑吉轻松地跳下去了。他跳过一丛丛只有光秃秃的坚硬枝干的雪层杜鹃,再过几天,它们就会绽放新芽,再有一个月,它们就会开出细密的紫色花朵。挨着杜鹃花丛是一小片残雪,他听见那片残雪的硬壳在脚下破碎了。然后,天空在眼前旋转,那是他在雪上滑倒了。他仰身倒下,听到身体内部的东西震荡的声音。他笑了起来,学着同学们的声音,说:“老师,桑吉逃学了。”

⑨老师不相信。桑吉是最爱学习的学生,桑吉还是成绩最好的学生。老师说:“他是不是病了?”

⑩ “老师,桑吉听说学校今年不放虫草假,就偷跑回家了。”

⑪本来,草原上的学校,每年五月都是要放虫草假的。挖虫草的季节,是草原上的人们每年收获最丰厚的季节。按惯例,学校都要放两周的虫草假,让学生们回家去帮忙。如今,退牧还草了,保护生态了,搬到定居点的牧民们没那么多地方放牧了。一家人的柴米油盐钱、向寺院作供养的钱、添置新衣裳和新家具的钱、供长大的孩子到远方上学的钱、看病的钱,都指望着这短暂的虫草季了。桑吉的姐姐在省城上中学。父亲和母亲都怨姐姐把太多的钱花在打扮上了。而桑吉在城里的学校借读过,他知道,姐姐那些花费都是必需的。她要穿裙子,还要穿裤子。穿裙子和穿裤子还要搭配不同的鞋,皮的鞋、布的鞋、塑料的鞋。

⑫桑吉说:“今年虫草假的时候,我要挣两千元。一千元寄给姐姐,一千元给奶奶看医生!”所以,他就打定主意逃学了。所以,他就在这个早上,在上学的钟声响起之前,跑出了学校。

⑬奔跑中,他重重地摔倒在一摊残雪上,仰身倒地时,胸腔中的器官都振荡了,脑子就像篮球架上的钢圈被敲击过后一样,嗡嗡作响。桑吉庆幸的是,他没有咬着自己的舌头。然后,他侧过身,让脸贴着冰凉的雪,这样能让痛楚和脑子里嗡嗡的蜂鸣声平复下来。

⑭这时,他看见了这一年的第一只虫草!

( 1 )从修辞和人物描写的角度赏析第⑦段画线句。( 2 )请简要分析第⑪段在文中的作用。( 3 )结合全文内容分析主人公桑吉的形象特点。( 4 )文章第③段的外貌和动作描写对表达主题有什么作用?( 5 )你认为“桑吉逃学了”和“一只虫草”这两个短语哪一个更适合做文章的标题?请说明理由。

阅读下列文段,回答文后问题。

月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生,说是罗汉豆正旺相,柴火又现成,我们可以偷一点来煮吃的。大家都赞成,立刻近岸停了船;岸上的田里,乌油油的便都是结实的罗汉豆。

“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢。”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船,几个到后舱去生火,年幼的和我都剥豆。不久豆熟了,便任凭航船浮在水面上,都围起来用手撮着吃。吃完豆,又开船,一面洗器具,豆荚豆壳全抛在河水里,什么痕迹也没有了。双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。然而大家议论之后,归结是不怕。他如果骂,我们便要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树,而且当面叫他“八癞子”。

“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”双喜在船头上忽而大声的说。

我向船头一望,前面已经是平桥。桥脚上站着一个人,却是我的母亲,双喜便是对伊说着话。我走出前舱去,船也就进了平桥了,停了船,我们纷纷都上岸。母亲颇有些生气,说是过了三更了,怎么回来得这样迟,但也就高兴了,笑着邀大家去吃炒米。

大家都说已经吃了点心,又渴睡,不如及早睡的好,各自回去了。

( 1 )“回望”一词在文中结构上起

作用。文中画线的句子分别从

和

感觉的角度)两方面描写所见所闻,表现了我对“社戏”的

。( 2 )“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”一句在表达上有什么妙处?( 3 )“连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来”一句在文章中的作用是什么?( 4 )从文中双喜的所言所思,可看出他是一个

的少年。( 5 )对于文中孩子们的偷豆行为,你如何认识?作者写这个情节的用意何在?

四、写作(分值:60分)

阅读下面的材料,根据要求作文。

影片《喜马拉雅》中有发人深省之语。一位喇嘛对他的弟子说:“当你眼前有两条路时,要选择困难的那一条。”这话表面上违背人性与常理,但深思后则觉得其中真有另一外一番智慧。

请根据以上材料,写一篇600-800字的文章。

【注意】①题目自拟,立意自定,②除诗歌外,文体自选,③不得抄袭、套作,④文中不得出现你所在的学校校名,以及教职工、同学和本人的真实姓名。

-----------------中考语文模拟考试试卷答案-----------------

一、语文基础知识(单选题,共30分,共10小题,每小题3分)答案

| 1、 |

B

|

| 2、 |

B

|

| 3、 |

D

|

| 4、 |

B

|

| 5、 |

B

|

| 6、 |

B

|

| 7、 |

D

|

| 8、 |

B

|

| 9、 |

D

|

| 10、 |

B

|

二、 古诗文阅读(分值:30分)答案

(一)、诗歌鉴赏(分值:15分)答案

( 1 )野菊生长于山野,花色清淡,香气清馨,不因无人欣赏而减其香,不为外部环境而改变内心的高洁形象。

( 2 )采菊东篱下,率性自然、超凡脱俗。

|

(二)、文言文阅读(分值:15分)答案

( 1 )A

( 2 )D

|

三、现代文阅读(分值:30分)答案

( 1 )比喻,动作描写,生动形象地写出了桑吉在山坡上尽情奔跑的愉悦心情和对未来美好生活的憧憬。

( 2 )

插叙,补充交代了小说的环境背景,又为下文揭示桑吉逃学真相作铺垫。刻画了体贴懂事、珍视亲情的桑吉形象。

( 3 )

活泼可爱,聪明好学,热爱自然,体贴懂事,珍视亲情。结合内容略。(答对一点即得一分,其他答案,言之成理即可。)

( 4 )

暗示贫困的生活,为后文写桑吉逃学赚钱埋下伏笔。写出孩子们充满活力,朝气蓬勃的状态,他们正值年少,是应该读书的年龄,桑吉是这些孩子们中的一员,为下文写他却为生活而逃学增强悲剧意味。

( 5 )

“桑吉逃学了”:点明中心人物;点明中心事件;作为文中线索贯穿全文;表达对桑吉逃学的遗憾。

“一只虫草”:点明故事发展的原因:挖虫草是桑吉逃学的原因;设置悬念,激发读者阅读兴趣;虫草象征桑吉善良美好的心灵。

( 1 )承上启下 视觉 听觉 留恋

( 2 )

运用比喻手法,一方面表明船行驶之快,另一方面表现孩子们欢快的心情。

( 3 )

侧面(间接)描写孩子们船速之快,突出孩子们驾船技术之高。

( 4 )

反应灵敏、考虑周到、充满自信。

( 5 )

文中孩子们偷豆带有游戏性质,不能视为不良行为。它重在表现孩子们无忧无虑的童心童趣及良好品德,同时展示农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活。

四、写作(分值:60分)答案

略

免责声明:本文(含所附图片)由热心网友 “死守着我爱的那个男人。” 上传发布,内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。