| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

| 分 值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |

| 得 分 |

| 1、 | 下列各句中,加点词语使用不恰当的一项是( ) A: 中国人历来把家人团圆,共享天伦之乐看得极其珍贵。 B: 这次西藏之行虽时间仓促,浮光掠影 , 但还是留下了深刻印象。 C: 对他的错误必须提出严肃批评,不能只轻描淡写地说几句了事。 D: 楼阁建筑精美,雕梁画栋 , 尤其是砖雕图案,造型新颖,神奇多姿。 |

| 2、 | 下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是( ) ①稍远处是一重重长着青冈树的山岗,近处则是一重重种满玉米的丘陵坡地,波浪一般腾向远方。 ②我看清周围都是玉米地,密密的青纱郁郁葱葱,一望无际。 ③天渐渐亮了,西天起了一层厚厚的云,可是东边的山坡,涌出明亮的朝霞,又是一个炎热的夏日。 ④西望,最远处是一派连绵青山,那是县城附近的西山,看起来很近,实际上很远。 ⑤丘陵之间,蜿蜒着一条修好了很多年但迟迟未能硬化的乡村土公路,在夏天长满杂草,展现勃勃的生机。 A: ①④⑤③② B: ②③④⑤① C: ③①④⑤② D: ②③④①⑤ |

| 3、 | 依次填入下面句子横线处的词语最恰当的一项是( ) 生活中,面对别人的困难,有的人总是一副的姿态。殊不知,自私导致自伤,没有一个人能够到一生不会遇到任何困难。,如果大家都别人的困难,那么当自己遇到困难时,叉能指望谁来帮助呢?切记,助人即是自助。 A: 事不关己 所以 幸福 无视B: 心安理得 因为 幸福 漠视 C: 心安理得 所以 幸运 无视 D: 事不关己 因为 幸运 漠视 |

| 4、 | 给下列句子排序,最恰当的一项是( ) ①但是,现在我们知道实际情形并不是这样。 ②通过对格陵兰岛冰核的测量,我们有了一份10多万年以来地球气候变化的详细记录。 结果并不乐观。 ③相反,它的气候总是在温暖和严寒之间剧烈地摇摆不停,快速变化。 ④在很长一段时间内,我们认为地球是渐渐地进入和脱离冰川期的,其周期在数十万年 以上。 ⑤记录表明地球在最近一段历史时期根本不是人们以前所认为的那样,是一个风调雨顺 的安身之处。 A: ②⑤③①④ B: ②④①⑤③ C: ④①②⑤③ D: ④①⑤②③ |

| 5、 | 下面情境中,表述最准确、得体的一项是( ) 【情境】夏天某日,八年级学生小明给同班好友小亮打电话,约小亮周末一起去江边游玩。想到父母说夏天江边经常发生溺水事件,出于安全考虑,小亮不想去,同时也想劝小明不要去。小亮对小明说: A: “夏天周末江边游玩的人多,我父母说不安全,不让我去。很抱歉,你还是约别人一起去吧。”B: “夏天江边经常发生溺水事件,周末人多会更不安全。你脑子没病的话你就别去,反正我不去。” C: “周末去江边?你是不是不想活了?你去不去我管不着,我可不敢陪你去。” D: “夏天江边经常发生溺水事件,周末人多会更不安全。我俩年纪小,又没有家长陪伴,就都不要去了。” |

| 6、 | 请选出下列词语中划线字的读音没有错误的一组( ) A: 伶仃(lín) 点缀(zhuì) 厄运(è) 扒窃(pá)B: 堕落(duò) 雏形(chú) 玷污(zhān) 蹂躏(róu lìn) C: 风韵(yùn) 盘虬(qiú) 洗濯(zhuó) 猝然(cù) D: 堕落(duò) 丰硕(shuò) 玲珑(lóng) 剔透(tì) |

| 7、 | 下列语句中加下划线的词语使用有误的一项是( ) A: 父亲老实厚道低眉顺眼累了一辈子,没人说过他有地位,父亲也从没觉得自己有地位。 B: 一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。 C: 我家的相册里,有几张罕见的照片,在它们背后藏着一些妇孺皆知的故事。 D: 每到夜幕降临,小吃街便人声鼎沸 , 那场面十分壮观。 |

| 8、 | 孔子为什么“三月不知肉滋味”? ( ) A: 读到一本好书 B: 听到一段好乐曲 C: 看到一篇好书法 D: 看一场好戏 |

| 9、 | 下列词语中没有错别字的一项是( ) A: 缅怀 广袤 自惭形会 浮光掠影 B: 沧桑 宽宥 鸠占鹊巢 殃殃大国 C: 裁缝 箴言 千钧一发 粗制滥造 D: 粗犷 亵渎 再接再励 人才济济 |

| 10、 | 下列词语中有错别字的一项是( ) A: 当你沐浴的后,湿发披在两肩,穿过金色花的林荫,走到做祷告的小庭院时,你会嗅到这花香。B: 现在只有三个疲惫、羸弱的人吃力地拖着自己的脚步,穿过那茫茫无际、像铁一般坚硬的冰雪荒原。 C: 到徐州见着父亲,看到满院的狼籍,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。 D: 要是开了这一个恶例,以后谁都可能借口有例可援,什么坏事都可以干了。这是不行的。 |

| 阅读下面两首诗,完成各题。 (甲)雁门太守行 黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。 角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。 半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。 报君黄金台上意,提携玉龙为君死。 (乙)登楼① 花近高楼伤客心,万方多难此登临。 锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。 北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵。 可怜后主还祠庙,日暮聊为《梁甫吟》②。 (注)①此诗是诗人客居四川第五个年头所写。②梁甫吟:亦作“梁父吟”,《三国志》说诸葛亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。 ( 1 )下列对诗歌的赏析,不正确的一项是( )A: 甲诗用乐府旧体写边塞战争,意象新奇,设色鲜明,把战斗的气氛渲染得凝重而惨烈,突出了将士的高昂士气和爱国热情。 B: 甲诗颔联从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛,为下面写友军的援救作了必要的铺垫。 C: 乙诗颔联从诗人登楼所见的自然山水描述山河壮观,上句从时间上驰聘遐思,下句从空间上开拓视野,饱含着诗人对祖国山河的赞美和对民族历史的追怀。 D: 甲诗意境苍凉,格调悲壮,具有强烈的震撼力和艺术魅力;乙诗即景抒情,写登楼的观感,融自然景观、国家灾难、个人情思为一体,语壮境阔,寄意深远。 ( 2 )“黑云压城城欲摧”是千古名句,试分析其成为名句的原因。 ( 3 )甲、乙两诗尾联在思想感情及表现手法上有何异同?试作分析。 |

| 阅读文言文,回答问题 狼 一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。 屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。 屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。 少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。 狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。 ( 1 )本文选自________,作者是清代文学家________。( 2 )解释下面划线的词。 ①狼不敢前 前________ ②其一犬坐于前 犬________ ③一狼洞其中,意将隧入以攻其后也 洞________ 隧________ ( 3 )用现代汉语写出下面句子的意思。狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉? ( 4 )选出对课文内容理解正确的一项( )A: 本文故事情节生动曲折,语言简练传神,主要通过心理描写刻画了屠户和狼的形象,给人以深刻的启发。 B: 文章的基本情节依次是:遇狼--御狼--惧狼--杀狼。 C: “投以骨”和“复投之”表现了屠户对狼的怜悯和抱希望。 D: “狼不敢前,眈眈相向”和“一狼径去,其一犬坐于前”表现了狼的狡猾。 ( 5 )请列举你积累的与狼相关的成语两个,并说说从这些成语来看,在中国传统文化中,狼的形象是怎样的? ( 6 )从这则寓言中,你得到了什么启示? |

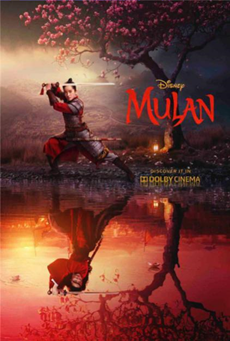

(一)《花木兰》海报遭群嘲 中国观众的审美被误读?

《花木兰》发布定档海报之时,观众一边因定档而窃喜,一边都在吐槽:太土了!(见图一)那是《花木兰》的设计有问题吗?当然也不是。我们可以看到《花木兰》的其他海报(见图二),却各有巧思之处。

图一 图二

显而易见,这种情况是海外影视公司对中国观众存有的严重误解。

01被误读的审美

诚然, 有别于那些概念艺术海报,主海报的关键就是要把影片的卖点,简洁明了地告诉砚众——它是什么类型影片、它有什么明星参与。 《花木兰》的海报,观众确实直楼明白这是古装战事题科,它的演员涵盖了国内观众都熟悉的刘亦菲、巩俐……而它为了强调这群大咖反而弱化了影片中戏份较重的演员,这种“为了卖脸”的情况并不只是发生在《花木兰》上,《信制》《星球大战8》同样是想尽办法把各种角色都塞进其中。这种海报有一种生怕漏掉一个角色,票房就盖了几千万的感觉。像上述提及的这些全球发行的大片,片商往往是会为不同海外地区匹配多张不同风格的主海报,来适应当地的市场。但从这些海报的结果来看,或许他们对中国观众的审美有所误读。

02真正的审美

有人开玩笑说,一张好的海报值千万票房。可见,主海报远不止是要完成“码人头”这个任务,同时要展现一个潜在的、且明确的方向感和空间感。册时,它要全方位向市场突出自己的主要定位。比如《流浪地球》,它的主海报同样是把所有人物堆砌上去,但是它从空间布局上做足了工夫,同时,它把影片该有的精致、宏大、人情味都展现出来。这张海报非常直接地给观众一个硬科幻的气质。

03审美的背后

随着中国电影慢慢的崛起,行业越来越重视电影的宣传营销。而电影海报这种能直接被观众记住的图片物料,更是被不断关注。电影海报设计不再只是艺术的一面,同时具备了更深层的价值。回到前文提到的那些海外电影的海报,可见,并不是片方没有好看的海报物料,而是选择了不适合的海报作为“特供”。你们是时候该提高审美了,中国观众早已不同往日了。

(二)花木兰评价两极分化:是文化差异、还是外国难讲中国故事?

《花木兰》这部具有满满中国元素的电影,不仅仅在国外电影市场关注度极高,在中国国内更是吊足了影迷的胃口。

但是,随着这部电影在大陆的上映,在中国国内却也出现了不少反对和批评的声音,认为这完全就不是花木兰,这不过就是带着个花木兰的名字而已,故事内核还是西方故事的一部电影而已。

那么,为啥同样一部作品,在国内外会有如此之大的分歧,难道仅仅是因为文化差异吗?

其实,更为重要的是外国人很难讲好中国故事,中国故事的内核难以通过西方的表演艺术呈现出来,以至于国内观众看完这些都觉得“没那味”。

原本是“替父从军”的故事,到了这里就变成了两个“女巫”的故事,这样的大改变确实让很多人无所适从。同时,按照《木兰辞》中写的是整场战争结束之后,木兰的女性身份才得以显现。但是,在电影中,木兰“男扮女装”变成了不真实的表现,甚至影响到了木兰武艺的发挥。同时,还为了表现“神秘的东方主义”还虚构出了一种“气”,也就是类似于黑魔法一样,一种神秘的法术。

从这些种种的改编,甚至是匪夷所思的设定,让一些不经常看外国那种魔幻作品的人来看,确实难以接受。但是,外国人却对于这种设定习以为常,甚至是中国在他们的心目中的形象就是这样,这种固化的形象,甚至成为相关设定的“标配”,似乎没有这样的设定反而成为不真实了。

中国文化确实是一个巨大的宝库,不仅仅是中国人在挖掘其中的内涵,也有不少外国人在努力尝试,这样的尝试肯定是好的,能够促进不同文化的交流和传播,但是,任何文化的了解是需要以一种平等和包容的心态去看待的。而不是从一开始就带着有色眼镜来审视其他民族的文化,要是从一开始就带着偏见,那么到最后也肯定会得到一个离奇的答案。

这也是为什么外国人拍不出具有中国精神和内核的东西,不仅仅是因为中外文化差异,其中很重要的原因就是并没有真正的去了解中国到底是一个怎样的国家,中国的人民又是怎样的一群人,中国的历史又是怎样一步一步发展而来的,反而只是通过所谓的报道和想象来进行加工制作,那么到最后呈现出来的作品,肯定是不会有中国人买单的。

( 1 )请结合材料一简要概括分析《花木兰》海报(图一)被称为“土”原因。阅读下面的文段,完成下题。

可是,从前的罗布泊不是沙漠。在遥远的过去,那里却是牛马成群、绿林环绕、河流清澈的生命绿洲。

罗布泊,“泊”字左边是三点水啊!

翻开有关西域的历史书籍,你会惊异于罗布泊的热闹繁华。

《汉书·西城传》记载了西域36国在欧亚大陆的广阔腹地画出的绵延不绝的绿色长廊,夏季走入这里与置身江南无异。昔日塔里木盆地丰富的水系滋润着万顷绿地。当年张骞肩负伟大历史使命西出阳关,当他踏上这片想像中荒凉萧瑟的大地时,却被它的美丽惊呆了。映入张骞眼中的是遍地的绿色和金黄的麦浪,从此,张骞率众人开出了著名的丝绸之路。

另据史书记载,在4世纪时,罗布泊水面超过20万平方公里。到了20世纪还有1000多平方公里水域。斯文·赫定在20世纪30年代进罗布泊时还乘小舟。他坐着船饶有兴趣地在水面上转了几圈,他站在船头四下远眺,感叹这里的美景。回国后,斯文·赫定在他那部著名的《亚洲腹地探险8年》一书中写道:罗布泊使我惊讶,罗布泊像座仙湖,水面像镜子一样,在和煦的阳光下,我乘舟而行,如神仙一般。在船的不远处几只野鸭在湖面上玩耍,鱼鸥及其他小鸟欢娱地歌唱着……

波斯文·赫定赞誉过的这片水域于20世纪70年代完全消失,罗布泊从此成了令人恐怖的地方。

罗布泊的消亡与塔里木河有着直接关系。

塔里木河全长1321公里,是中国第一、世界第二大内陆河。据《西域水道记》记载,20世纪20年代前,塔里木河下游河水丰盈,碧波荡漾,岸边胡杨丛生,林木茁壮。1925年至1927年,国民党政府一声令下,塔里木河改道向北流入孔雀河汇入罗布泊,导致塔里木河下游干旱缺水,3个村庄的310户村民逃离家园,耕地废弃,沙化扩展。解放后的1952年,塔里木河中游因修筑轮台大坝,又将塔里木河河道改了过来。塔里木河下游生态环境得以好转,胡杨技重吐绿叶,原来废弃的耕地长出了青草,这里变成了牧场。

问题出在近30多年。塔里木河两岸人口激增,水的需求也跟着增加。扩大后的耕地要用水,开采矿藏需要水,水从哪里来?人们拼命向塔里木河要水。几十年间塔里木河流域修筑水库130多座,任意掘堤修引水口138处,建抽水泵站400多处,有的泵站一天就要抽水1万多立方米。

盲目增加耕地用水、盲目修建水库截水、盲目掘堤引水、盲目建泵站抽水,“四盲”像个巨大的吸水鬼,终于将塔里木河抽干了,使塔里木河的长度由60年代的1321公里急剧萎缩到现在的不足1000公里,320公里的河道干涸,以致沿岸5万多亩耕地受到威胁。断了水的罗布泊成了一个死湖、干湖。罗布泊干涸后,周边生态环境马上发生变化,草本植物全部枯死,防沙卫士胡杨林成片死亡,沙漠以每年3米至5米的速度向湖中推进。罗布泊很快与广阔无垠的塔克拉玛干大沙漠浑然一体。

罗布泊消失了。

( 1 )以上文段选自《罗布泊,消逝的仙湖》,作者________,这是一篇________,这种体裁兼有________和________两种特点。 ( 2 )根据文段的内容,用简洁的语言加以概括:①罗布泊过去是什么样子?

②罗布泊现在又变成了什么样子?

③导致这一变化的原因是什么?

( 3 )文段中多处引用了具体的数据,请举例说明这样写的好处。( 4 )文段中应用了哪些写作手法?试举出一种并分析其作用。( 5 )你认为从罗布泊的消失中应吸取的教训是什么?作文:

走进自然,阳光、泥土、野花……哇,好香!推开家门,爸爸的饭菜,妈妈的唠叨……哇,好香!一杯奶茶,一本新书,一个自由的午后……生活中,到处充溢着沁人心脾的芬芳。请你以“哇,好香”为题,写一篇记叙文。

要求:①将题目写在作文格的第一行;②文章贴近生活,言之有物;③认真书写,力求工整、美观;④文中不能出现真实的人名、校名和地名。