| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

| 分 值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |

| 得 分 |

| 1、 | 下列句子中划线的词语使用恰当的一项是( ) A: 告别了近两个月的阴雨天气,浙江地区气温呈现回升的态势,炎炎夏日已不远了。B: 要想有一个好身体,就应该定时到医院检察身体,及时治疗疾病。 C: 北京申办2022年冬奥会成功,国人无不拍手称快。 D: 在学习上,只要找到好的学习方法和学习态度,就能达到事倍功半的效果。 |

| 2、 | 下列关于文学名著有误的一项是( ) A: 散文集《朝花夕拾》中的《范爱农》一文,饱含着鲁迅对一位潦倒的同乡旧友的思念与同情。 B: 《骆驼祥子》中除主人公祥子外,还写了其他各色人物,如残忍霸道的车主刘四,一步步走向毁灭的贫苦女孩小福子等。 C: 《西游记》是一部章回体神魔小说,全书以丰富的想象描写了师徒四人在取经途中历经磨难的过程,歌颂了取经人百折不挠的精神。 D: 《红星照耀中国》的作者是英国记者埃德加·斯诺,书中不仅记录了考察所得的第一手资料,而且深入分析和探究了“红色中国”产生、发展的原因,对中闻共产党和中国革命做了客观的评价。 |

| 3、 | 下列句子中没有语病的一项是( ) A: 端午节的习俗很多,但都寄托着人们对美好的无限生活的向往。B: 通过这次活动,使我深深地感到只学习好还是远远不够的。 C: 我们没有理由不珍惜今天的幸福生活。 D: 王晓峰刚到我们班才几天,许多人还不认得。 |

| 4、 | 下列句子中划线词解释有误的一项是( ) A: 结庐在人境(简陋的房屋)问君何能尔(如此,这样) B: 烽火连三月(借指战争)浑欲不胜簪(简直) C: 角声满天秋色里(军中号角)提携玉龙为君死(宝剑) D: 自将磨洗认前朝(将来) |

| 5、 | 下列语句中划线的成语使用有误的一项是( ) A: 人类的智慧和大自然的智慧相比实在是相形见绌。B: 网络热词在学生作文中出现的频率越来越高,针对这一现象,大家各抒己见,争论激烈,一时间众说纷纭,莫衷一是。 C: 在利益的驱使下,一些不法厂商大肆仿冒名牌,各种“山寨名牌”如雨后春笋般不断涌现,严重扰乱了市场的正常秩序。 D: 莫言获得诺贝尔文学奖后,成为了家喻户晓的人物。 |

| 6、 | 下列句子中划线字的注音和划线词语的书写全都正确的一项是( ) A: 凡事蕴(yùn)理,万物皆趣。苦难可以成为滋养我们茁(zhuò)壮成长的养分,缺撼也会成为我们人生旅途中的那道靓丽风景。 B: 沿着曲(qū)折蜿蜒的山道,我们来到这个世外桃源:溪水潺潺,清澈见底;苍松挺拔,青草葱隆;山风袭过,馨(xīn)香四溢。 C: 在这个知识快速迭(dié)代、人工智能蓬勃兴(xīng)起的时代,阅读不仅是我们浸润心灵的方式,更是我们接轨世界的必要途径。 D: 人生如四季,春的明媚,夏的炽(zhì)热,秋的丰硕(shuó),冬的静美,每一季都各有特点,正如每一阶段的生活都多姿多彩。 |

| 7、 | 下列句子划线词语意思相同的一项是( ) A: 三顾臣于草庐之中 将军宜枉驾顾之 B: 亡羊补牢 今亡亦死 C: 陶后鲜有闻 鲜妍明媚 D: 邹忌修八尺有余 讲信修睦 |

| 8、 | 下列表述正确的一项是( ) A: 《史记》是我国第一部纪传体通史,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,也称“诗三百”,它与《中庸》《孟子》《大学》合称“四书”。 B: “清明时节,烟雨迷茫,杏花掩映,我们可以和多情的花草在一起,无需青箬笠,无需绿蓑衣,就这样栉风沐雨,尽情享受这份闲适。”这句话中加点成语的运用是正确的。 C: 古代对于不同的年龄有相应的不同的称呼,如:豆蔻——女子十三四岁,弱冠——男子二十岁左右,耄耋——百岁。 D: “可是在这种环境气氛里,出口自然,不论唱什么,都充满一种纯朴本色美。”这句话属于条件复句。 |

| 9、 | 下列各组词语中划线字注音有误的一项是( ) A: 瞥见(piē) 不逊(xùn) 下咽(yàn) B: 诘责(jié) 畸形(qí) 匿名(nì) C: 绯红(fēi) 解剖(pōu) 喝彩(hè) D: 顿挫(cuò) 厌恶(wù) 驿站(yì) |

| 10、 | 下列句子中没有语病的一项是( ) A: 近年来科学家发现了一种憎水玻璃,为戴眼镜的人解除了苦恼。B: 校长、副校长和其他学校领导出席了这届毕业典礼。 C: 只有对老师所提的问题理解到位,就能回答得清楚明了。 D: 目前,中国运载火箭技术研究院已经启动长征九号的关键技术研制。 |

| 阅读诗歌,回答问题 雁门太守行 黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。 角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。 半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。 报君黄金台上意,提携玉龙为君死。 ( 1 )简要分析“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”一句运用的修辞方法及其作用( 2 )“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”表达了将士们怎样的情感? |

| 阅读【甲】【乙】两个文段,完成下列小题。 【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。 潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。 潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。 坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。 ——柳宗元《小石潭记》(节选) 【乙】道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵两岸,悉皆怪石,欹①嵌②盘屈,不可名状③。清流触石,洄④悬⑤激注。佳木异竹,垂阴相荫。 此溪若在山野,则宜逸民退士之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。而置州以来,无人赏爱;徘徊溪上,为之怅然! 为溪在州右,遂命之日“右溪”。刻铭石上,彰示来者。 ——元结《右溪记》(节选) 【注释】①攲(qī):倾斜。②嵌:这里是形容岩石像张着口的样子。 ③不可名状:不能形容出它的形状。名,说出。状,描摹。 ④洄:水回漩而流。⑤悬:水从高处流下来。 ( 1 )下列句子中加横线词解释有误的一项是( )A: 不可久居(居住) B: 隶而从者(随从) C: 都邑之胜境(风景优美的) D: 乃记之而去(离开) ( 2 )下列句子中加横线词的用法与其他三项不同的一项是( ) A: 从小丘西行百二十步 B: 斗折蛇行 C: 其岸势犬牙差互 D: 佳木异竹 ( 3 )下列对【甲】【乙】两文内容理解不正确的一项是( ) A: 【甲】文中,作者寓情于景,抒发了被贬之后内心的凄凉苦闷和抑郁忧伤之情。 B: 【甲】文通过描写小石潭周围的景物,写出了小石潭的幽深之美,手法高超,形象生动。 C: 【乙】文写清流,突出水波冲击岩石的迂回激荡,使溪水富有动势。 D: 【甲】文中画线句子从正面描写了水的清澈、透明,【乙】文第一段从侧面描写描写水清石怪境幽,为下文做铺垫。 |

怒 绿

刘心武

那绿令我震惊。

那是护城河边一株人腿般粗的国槐,因为开往附近建筑工地的一辆吊车行驶不当,将其从分杈处撞断。我每天散步总要经过它身边,它被撞是在冬末,我恰巧远远目睹了那惊心动魄的一幕。那一天很冷,我走近时,看见从那被撞断处渗出的汁液,泪水一般,但没等往下流淌,便冻结在树皮上,令我心悸气闷。我想它一定活不成了。但绿化队后来并没有挖走它的残株。开春后,周围的树都再度先后放绿,它仍默然枯立。谁知暮春的一天,我忽然发现,它竟从那残株上,蹿出了几根绿枝,令人惊喜。过几天再去看望,呀,它蹿出了更多的新枝,那些新枝和下面的株桩在比例上很不协调,似乎等不及慢慢舒展,所以奋力上扬,细细的,挺挺的,尖端恨不能穿云摩天,两边滋出柔嫩的羽状叶片……到初夏,它的顶枝所达到的高度,几乎与头年丰茂的树冠齐平,我围绕着它望来望去,只觉得心灵在充电。

这当然并非多么稀罕的景象。记得三十多年前,一场大雷雨过后,把什刹海畔的一株古柳劈掉了一半,但它那残存的一半,顽强地抖擞着绿枝,继续它的生命拼搏,曾给住在附近的苦闷中的我以极大的激励,成为支撑我度过那些难以认知的荒谬岁月的精神滋养之一。后来我曾反复以水彩和油画形式来刻画那半株古柳的英姿,可惜我画技不佳,只能徒现其外表而难传达其神髓。

进入改革开放时期,我曾在大型的美术展览会上,看到过取材类似的绘画;再后来有机会到国外的各种美术馆参观,发现从古至今,不同民族的艺术家,以各种风格,都曾创作过断株重蹿新枝新芽的作品。这令我坚信,尽管各民族、各宗教、各文化之间存在着若干难以共约的观念,但整个人类,在某些最基本的情感、思考与诉求上,是心心相通的。

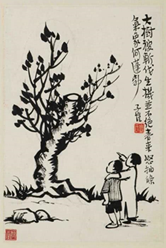

最近常亲近丰子恺的漫画,其中有一幅他作于1938年的,题有四句诗的素墨画:“大树被斩伐,生机并不绝。春来怒抽条,气象何蓬勃。”这画尺寸极小,所用材料极简单,构图更不复杂,但却是我看过的那么多同类题材中,最有神韵、最令我浮想联翩的一幅。是啊,不管是狂风暴雨那样的天灾,还是吊车撞击那类的人祸,受到重创的残株却“春来怒抽条”,再现蓬勃的气象,宣谕超越邪恶灾难的善美生命那不可轻易战胜的内在力量;丰子恺那诗中的“怒”字,以及他那墨绘枝条中所体现出的“怒”感,都仿佛画龙点睛,使我原本已经相当丰厚的思绪,倏地提升到了一个新的高度。

今天散步时,再去瞻仰护城河边那株奋力复苏的槐树,我的眼睛一亮,除了它原有的那些打动我的因素,我发现它那些新枝新叶的绿色,仿佛是些可以独立提炼出来的存在,那绿,是一种非同一般的绿,倘若非要对之命名,只能称作怒绿!是的,怒绿!

那绿令我景仰。

(选自人教版八年级(下)《自主阅读》)

( 1 )本文在叙事顺序的安排上很有特点,请你指出这一特点及其在行文中的作用。资料一:

“怒”有以下几个意项和用法:①生气;气愤。②形容气势很盛,不可遏止。③表示声响巨大,如“怒号”。④奋起;奋发,如“怒而飞,其翼若垂天之云。”⑤谴责,如“怒言”。

资料二:

1938年3月丰子恺带着家人到达武汉,在目睹家园故国种种磨难之后,丰子恺在武汉到处奔走,从事抗战宣传工作,有一天他在武昌乡下发现一棵被人砍伐大半截却仍枝繁叶茂的大树,随后他触景生情,联想到:这不正是中华民族的象征吗!于是,他以这棵大树为题材画了一幅漫画,并题诗:大树被斩伐,生机并不绝。春来怒抽条,气象何蓬勃!

选自丰子恺《大树画册》)

阅读下文,回答相关问题。

大约我的出生与水有关,于是颇懂斯文的外公顺口给我起名叫“森儿”。在“森儿、森儿”的呼唤中我慢慢长大了,到了要上学的年龄时,爸爸觉得该有个体面的学名才对,便为我取了个挺大众化的名字,可家里人还是“森儿、森儿”的叫。特别是妈妈叫得犹为响亮频繁。

不知为什么,随着年龄的增长,再听到家人唤我小名竟有些不舒服了,好像有一种不被尊重的感觉。终于有一天,我在听到妈妈又一声“森儿”的呼唤后,郑重地对她说:“妈妈,我有大名的,别叫我小名好吗?”然后在妈妈惊愕的表情里走进了自己的房间。

但妈妈终究还是改不了。

那天是我16岁生日聚会,好多同学都跑来了,家里的小客厅里挤得满满的,我一边给大家分发糖果,一边忙不迭地说着谢谢。爸爸妈妈在厨房里忙着做菜,当一碟碟香气四溢的( )[甲]小菜端上餐桌时,同学萍将送给我的大蛋糕端了上来。我立刻连声称谢打开了蛋糕盒,我喊道:“妈妈,拿刀子来!”

妈妈一边递过来把瓜刀,一边叮咛:“森儿,小心点!”

“咦?你原来叫森儿呀,挺好玩的名字!”

萍欢快地叫着,同时在空中打了一个别致地手势,朋友们也善意地哄笑起来,我的脸刷地红到了耳根。

晚上,临睡觉前,我推开了妈妈的房门。倚着门框,又一次对她说:“妈妈,我不是说过嘛,别叫我小名!”语气里已有了几分不( )[乙]了。①妈妈的脸上呈现了一种复杂的表情,看了走进来的爸爸一眼:叹了口气:“对不起!高翔。”可我听出来我的名字在她的口中却变得十分生硬,似乎很拗口。没多久,我要离开家到数百里外的一座城市去读书。②不知怎的,妈妈竞在短短的几天内学会了很有味地叫我的大名,而且同以前叫我小名时那样顺口熟练。我自然很高兴。

分别的那一天爸妈一齐送我去车站,爸爸一直喋喋地叮三嘱四,妈妈则沉默着,显得有些伤感。我大人似的笑笑,反过来抚慰着他们:“放心吧,没事的,我已不是孩子了。”

火车开动的刹那,我从车窗探出头,同他们挥手告别,一直不言不语的妈妈突然抬起了头,眼里竟有了泪。她紧跑着,挥动着手,脱口喊了出来……

“写信回来,森儿!”

我稍微一愣,心里似乎被什么东西猛撞了一下,泪水夺眶而出。

阅读下面的文字,按要求作文。

非洲草原上最高的茅草——尖毛草,有“草原之王”的美称。生长过程极其特别。最初的半年里,它几乎是草原上最矮的草,只有一寸高,但半年后雨水一旦到来时它就像被施了魔法一样,三五天后,便有一米六至二米的高度。原来在前六个月里,它不是不长,而是一直在长根部,雨季前它虽然露头一寸,但却扎根地下超过28米。当储积了足够的养料和能量后,便一发而不可收拾,几天时间里,便一下子长成了“草地之王”。

请根据读后的感悟,选择你感受最深的一点写一篇600字以上的文章。立意自定,文体自选。文中不得出现你所在学校的校名班级,以及教职工、同学和本人的真实姓名。