| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

| 分 值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |

| 得 分 |

| 1、 | 下列句子标点符号使用正确的一项是( ) B: 什么地方什么条件下可以找到什么样的银杏树?他了如指掌。 C: 屈原、李白、杜甫等…,像一颗颗宝石,镶嵌在中华民族的史册上。 D: 我心中闪过一句诗:“家是一只船,在漂流中有了爱.” |

| 2、 | 下列句子的标点符号使用正确的一项是( ) A: “读过书,……我便考你一考。茴香豆的茴字,怎样写的?” B: 是天气比往年热呢?还是自己的身体虚呢?这么一想,他忽然不那么昏昏沉沉的了,心中仿佛凉了一下。 C: 人,成了茫茫一片;声,成了茫茫一片……。 D: “莫等闲,白了少年头,空悲切,”岳飞的这句词激励着我们青少年学生珍惜时光。 |

| 3、 | 下面对《水浒》的描述不正确的一项是 ( ) A: 《水浒》精心塑造了一群栩栩如生的反抗压迫的英雄形象。八十万禁军教头林冲美满家庭被高俅毁灭,本人也屡遭暗算,终于忍无可忍,百般无奈下,投奔梁山;鲁智深疾恶如仇,拳打镇关西,大闹五台山,醉打蒋门神,大闹野猪林。B: 《水浒》是我国第一部歌颂农民起义的长篇章回体小说。美国女作家赛珍珠在将它译成英文时定名为“四海之内皆兄弟”。 C: 《水浒》的作者是元末明初的施耐庵,小说塑造了众多草莽英雄的形象,表达了人们对平等与人人互爱的理想社会的向往。 D: 《水浒》中的英雄性格各不相同,但在“义”这一点上却是相同的,晁盖劫取生辰纲是“义”,宋江私放晁盖也是“义”。 |

| 4、 | 下列对课文内容理解有误的一项是( ) A: 《春》一文的作者用诗的笔调,描绘了大地回春、万物复苏、生机勃勃的景象, 抒发了热爱春天、赞美春天的感情。 B: 《济南的冬天》抓住济南冬天“温晴”的特点,描绘了一幅幅特有的冬景图,抒发了作者对济南冬天深深的喜爱和赞美之情。 C: 《天净沙.秋思》是我国明朝散曲家马致远的作品,其中《天净沙》是词牌名,《秋思》是题目。 D: 《从百草园到三味书屋》选自《朝花夕拾》,是鲁迅的散文,表现了作者儿童时代对自然的热爱,对知识的追求。 |

| 5、 | 下列各句没有使用比喻修辞的是( ) A: 天空正飞着牛毛细雨,六路车早班的最后一趟还没回来,还要等半个钟头的样子。 B: 胡须很打眼,好像浓墨写的隶体“一”字。 C: 店里冷得像地窖一样,冷气从裤管里向上钻。 D: 他微笑,默认地点了点头,好像我心里想着要说的,他已经统统知道了一样。 |

| 6、 | 下列句子中划线字注音有误的一项是( ) A: 那是费城7月里一个闷热的日子,虽然时隔五十七年,可那种闷(mēn)热我至今还能感觉得到。B: 理想使你微笑地观察着生活;理想使你倔(jué)强地反抗着命运。 C: 路过人家墙下,偶一抬头,看见一棵果实累累(léi)的柚子树。 D: 放下饱食过稻香的镰刀,用背(bèi)篓来装竹篱间肥硕的瓜果。 |

| 7、 | 下列句子中划线词语运用错误的一项是( ) A: 节日的新化,车水马龙,热闹非凡,真是理想的世外桃源。B: 南京大屠杀劫后余生者向来访的日本青年揭露日本法西斯的罪行。 C: 他如此麻木不仁地对待老病缠身的母亲,简直禽兽不如。 D: 本以为他的劝告会起到安慰作用,没想到竟弄巧成拙 , 她哭得更厉害了。 |

| 8、 | 下列各句中,标点使用不正确的是( ) A: 那时候,他的七岁儿子和五岁女儿也都知道,离美国远远的地方——中国,有他们的祖父和外祖母在想念着他们。 B: “我的朋友们啊,”他说:“我——我——”但是他哽住了,他说不下去了。 C: 天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪! D: 我将继续尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活。 |

| 9、 | 下列有关文学常识及课文内容表述正确的一项是( ) A: 马致远的《天净沙.秋思》,以多种景物并置,组合成一幅秋郊夕照图,刻画了一个飘零天涯、孤苦无依、思念故乡的游子形象。“天净沙”是词牌名,“秋思”是题目。 B: 法国作家让·乔诺的小说《植树的牧羊人》,按时间顺序写了“我”和牧羊人四次见面的情形以及高原上的变化,重点是写第二次。 C: 《再塑生命的人》选自《假如给我三天光明》,作者是英国女作家海伦·凯勒,文章赞扬了莎莉文老师高超的教育技术,同时也表现了作者求知的热情及艰辛而愉快的生活经历。 D: 《世说新语》是六朝志人小说的代表作,由南朝宋的刘义庆组织编写,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、逸事,语言简练、词意隽永,对后世的笔记体作品影响较大。 |

| 10、 | 下列各项中字的读音全部正确的一项是( ) A: 蓦地mò 氤氲yūn 龌龊chù 半身不遂suíB: 迸溅bèng 笑靥yè 粗犷guǎng 玲珑剔透tī C: 归省xǐng 殷红yīn 腼腆tiǎn 叱咤风云 zhà D: 卷帙zhì 摒弃bìng 诘责jié 潜滋暗长qiǎ |

阅读下面一首唐诗,完成小题。 |

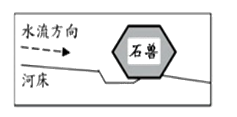

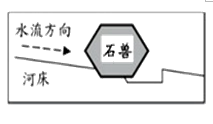

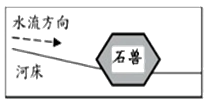

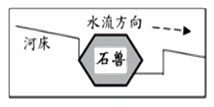

阅读下面的两则文言短文,完成下列小题。 河中石兽 沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。 一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。 一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤? ①阅十余岁________ ②是非木杮________ ③岂能为暴涨携之去________ ④转转不已________ ( 2 )下列四图,最符合老河兵对河中石兽应“求之于上流”的原因分析是( )A: B:  C:  D:  ( 3 )请用现代汉语翻译下列语句。 ①求石兽于水中,竟不可得。 ②尔辈不能究物理。 ( 4 )为什么“能究物理”的讲学家得出的结论是错误,而老河兵得出的结论却是正确的? |

宽容是一种爱

肖复兴

①有一首小诗这样写道:“学会宽容/也学会爱/不要听信青蛙们嘲笑/蝌蚪/那又黑又长的尾巴……/允许蝌蚪的存在/才会有夏夜的蛙声。”

②宽容是一种爱。

③在激烈的竞争社会,在唯利是图的商业时代,宽容同忠厚一样都成了无用的别名,让位于针尖对麦芒的斤斤计较。但是,我还是要说:宽容是一种爱。

④十八世纪的法国科学家普鲁斯特和贝索勒是一对论敌,他们关于“定比”这一定律争论了九年之久,各执一词,谁也不让谁。最后的结果,是以普鲁斯特的胜利而告终,普鲁斯特成为了“定比”这一科学定律的发明者。但他并未因此而得意忘形,据天功为己有。他真诚的对曾激烈反对过他的论敌贝索勒说:“要不是你一次次的质疑,我是很难把定比定律深入地研究下去的。”同时,他特别向公众宣告,发现定比定律,贝索勒有一半的功劳。

⑤这就是宽容。允许别人的反对,并不计较别人的态度,而充分看待别人的长处,并吸收其营养。这种宽容是一泓温情而透明的湖,让所有一切映在湖面上,天色云影、落花流水。这种宽容让人感动。

⑥我们的生活日益纷繁复杂,头顶的天空并不尽是凡·高涂抹的一片灿烂的金黄色,脚下的大地也不如天安门广场一样平坦。烦恼、忧愁、甚至能让我们恼怒、无法容忍的事情,可能天天会摩肩接踵而来--才下眉头,却上心头,抽刀断水水更流。我说的宽容,并不是让你毫无原则的一味退让。宽容的前提是对那些可宽容的人或事,宽容的核心是爱。宽容,不是去对付,去虚与委蛇,而是以心对心去包容,去化解,去让这个越发世故、物化和势利的粗糙世界变得湿润一些。而不是什么都要剑拔弩张,什么都要斤斤计较,什么都要你死我活,什么都要勾心斗角。即使我们一时难以做到如普鲁斯特一样成为一泓深邃的湖,我们起码可以做到如一只青蛙去宽容蝌蚪一样,让温暖的夏夜充满嘹亮的蛙鸣。我们面前的世界不也会多一份美好,自己的心里不也多一些宽慰吗?

⑦宽容是一种爱,要相信,斤斤计较的人、工于心计的人、心胸狭窄的人、心狠手辣的人……可能一时会占得许多便宜,或阴谋得逞,或飞黄腾达,或春光占尽,或独占鳌头……但不要对宽容的力量丧失信心。用宽容所付出的爱,在以后的日子里总有一天一定会得到回报,也许来自你的朋友,也许来自你的对手,也许来自你的上司,也许更来自时间的检验。

⑧宽容,是我们自己一幅健康的心电图,是这个世界一张美好的通行证!

阅读相关选段,完成小题。

看云识天气(节选)

我们还可以根据云上的光彩现象,推测天气的情况。在太阳和月亮的周围,有时会出现一种美丽的七彩光圈,里层是红色的,外层是紫色的。这种光圈叫做晕。日晕和月晕常常产生在卷层云上,卷层云后面的大片高层云和雨层云,是大风雨的征兆。所以有“日晕三更雨,月晕午时风”的说法。说明出现卷层云,并且伴有晕,天气就会变坏。另有一种比晕小的彩色光环,叫做“华”。颜色的排列是里紫外红,跟晕刚好相反。日华和月华大多产生在高层云的边缘部分。华环由小变大,天气趋向晴好。华环由大变小,天气可能转向阴雨。夏天,雨过天晴,太阳对面的云幕上,常会挂上一条彩色的圆弧,这就是虹。人们常说:“东虹轰隆西虹雨。”意思说,虹在东方,就有雷雨;虹在西方,就有大雨。还有一种云彩常出现在清晨或傍晚。太阳照到天空,使云层变成红色,这种云彩叫做霞。朝霞在西,表明阴雨天气再向我们进袭;晚霞在东,表示最近几天里天气晴朗。所以有“朝霞不出门,晚霞行千里”的谚语。

晕——大自然的天气预告图

①碧蓝蓝的天空,铺过来一层蚕丝般的云幕,不一会儿,太阳周围现出一道彩色光环。它宛若彩虹,但没有彩虹鲜亮;虹的色彩排列是内紫外红,而它的光环刚好相反,是外紫内红。这就是“晕”,俗称“风圈”。

②我们的祖先,很早就对“晕”进行了观察和记载。远在殷墟甲骨文中,已有“晕”字出现。到了西周,“晕”便正式作为天象被记录下来。而欧洲人直到 1630年,才有关于“晕”的详细记载,比我国晚了一千多年。

③人们虽然很早就注意到了这种美丽的光象,但对它的成因作出科学的解释,则是近一二百年的事。1666年,牛顿做了一个很简单但对后来科学发展影响很大的实验。他让一束阳光透过三棱镜,结果出现红。橙、黄、绿、蓝、靛、紫的七色彩条。这使人类第一次认识到,阳光原来是由七种不同颜色的光组成的,当它们通过三棱镜时,由于波长、折射角不同,才显示了各自的本色。这一发现给“晕”的科学解释打下了基础。

④探空资料表明,那白如蚕丝的云幕,其高度都在距地面5000米以上,是由六方柱体状的小冰晶组成的。如果把六方柱体不相邻的边延长,实际上就是三棱柱体。所以,六方柱体状的冰晶就像三棱镜一样,能把阳光分成七色彩条。当无数兆亿小冰晶被阳光照射后,各色光按一定角度折射出来,便形成了绚丽多彩的晕环。

⑤人们对“晕”的兴趣,不单因为它有斑澜的色彩,而且还由于它是天气变化的一种前兆。据我国新疆阿勒泰地区统计,1980年中就曾出现过 1052次“晕”,而“晕”后两天内出现风、雨等显著天气变化的占 80%。

⑥不过,也不是所有的‘晕”都是风雨之兆。气象工作者经过长期观察发现:当“晕”的持续时间在1小时以内(俗称“短晕”)时,未来的12小时一36小时内会出现风或雨;当“晕”的持续时间在5小时以上(俗称“长晕”)时,则不会有风雨天气出现。

⑦美丽的晕环是大自然的天气预告图,我们了解并利用它来观测风云,可以更好地安排工作和生活。