| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

| 分 值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |

| 得 分 |

| 1、 | 选出句中划线字解释错误的一项。( ) A: 长约八分有奇(奇异) B: 因势象形(顺着,就着) C: 矫首昂视(举,抬) D: 其船背稍夷(平) |

| 2、 | 下列说法有误的一项是_____________ A: 《墨子》一书,是墨子的弟子及其再传弟子对墨子言行的辑录。墨子,名翟,是春秋战国时期墨家学派的创始人。B: 《孟子》是孟子及其门人所作,是儒家经典之一。与《大学》《中庸》《论语》合称“四书”。 C: 《得道多助,失道寡助》选自《孟子·公孙丑下》,这一章着重阐述了孟子关于统治者要施仁政,行王道的思想。 D: 《庄子》是道家经典之一,庄子,名周,战国时期哲学家,道家学派的创始人。 |

| 3、 | 下列句子中没有语病的一项是( ) A: 唱着毕业的骊歌,回眸初中生活的阴晴雨雪,七彩校园里回响着我们青春的誓言和浓浓的师生情谊。 B: 浅浅的水面托起无数错落的石山、石壁,又折映出婆娑多姿。 C: 我们将通过植树造林,使有着“山水洲城”美誉的长沙山更青、水更绿。 D: 能否切实减轻学生课业负担,让他们快乐成长,是我国中小教学工作的当务之急。 |

| 4、 | 下列评价所指的文学家,排列顺序正确的一项是( ) ①冷眼观炎凉,儒林外史讽丑恶;热衷求功名,范进中举变疯癫。 ②惊闻殒星,中国何人领呐喊;深情怀旧,朝花夕拾忆往昔。 ③高邮戏剧家魂牵端午的鸭蛋,沙家浜阿庆嫂智斗刁德一。 ④变色龙媚上欺下见风使舵,套中人因循守旧畏首畏尾。 A: 吴承恩 鲁迅 茹志鹃 契诃夫B: 吴敬梓 艾青 茹志鹃 马克•吐温 C: 吴承恩 艾青 汪曾祺 马克•吐温 D: 吴敬梓 鲁迅 汪曾祺 契诃夫 |

| 5、 | 下列选项中对文学文化常识表述不正确的一项是( ) A: 《乡愁》的作者是艾青,台湾诗人、散文家,诗歌表达了对亲人,对故乡,对祖国的思念情怀。 B: 茅盾,原名沈德鸿,字雁冰,作家,代表作品有长篇小说《子夜》《林家铺子》《春蚕》等。 C: “阴阳割昏晓”一句中“阴阳”二字在古代指的是方位。古人以山北水南为阴,山南水北为阳。 D: 我国古时儿童不束发,头发下垂,因此用“垂髫”指儿童;而始龀是指小孩七八岁。 |

| 6、 | 在下面一段文字横线处分别填入语句,衔接最恰当的一组是( ) 雨声,蕴含一种淡淡忧愁的诗意;听雨, 。“帘外雨潺潺”。闭帘细听窗外雨声,犹能得雨之真味。细雨斜飞,无论飞落何处,隔窗听来, 。雨声渺渺而带哀色,似最能震颤心灵深处暗藏的忧伤心弦,并与之一起律动,一起摇撼着灵魂。人生的苦闷遂纷至沓来,心灵饱受淋漓之苦。此种雨声带来的感受虽不得意, 。似乎天地荒芜, 。 ①皆似飘风一般不知其所终 ②但隐隐然自有一种淡而高远的孤清 ③则是觉察人生苦闷后的洒脱 ④只有淅沥的雨声与听雨者自己才是宇宙中唯一的存在 A: ④①③②B: ④③①② C: ③①②④ D: ③②①④ |

| 7、 | 下列句子中没有错别字的一项是( ) A: 古老的济南,城内那么狭窄,城外又那么宽敝。 B: 我想那缥缈的空中,定然有美丽的街市。 C: 我趴在岩石上,神情恍忽,害怕和疲劳己经让我麻木。 D: 我什么也没有看见!这可劾人听闻了。 |

| 8、 | 下列文学常识的表述,完全不正确的一项是( ) A: 《昆明的雨》作者汪曾祺,当代作家、散文家、戏剧家。代表作有《受戒》《大淖纪事》等。 B: 朱自清,字佩弦,江苏扬州人。小说家、诗人、学者。他的散文《春》《背影》《济南的冬天》深受读者青睐。 C: 《三棵树》的作者是苏童,作者通过对童年记忆中火车站名“三棵树”的思考延伸到自己生命中曾经拥有的三棵树,表现了作者对生命的思考,对人与自然依存关系的眷恋之情。 D: 蒙田,法国作家,代表作有《蒙田随笔全集》。 |

| 9、 | 将下列句子组成一段意思连贯、完整的话,语序排列最恰当的一项是( ) B: ①⑤③②④ C: ②④①⑤③ D: ③②④①⑤ |

| 10、 | 请选出下列说法正确的一项。( ) A: 戏剧按照题材划分,有现代剧、历史剧,神话剧、科幻剧、童话剧等。《雷电颂》选自郭沫若的神话剧《屈原》。B: “苏格拉底认为,一只站在树上的鸟儿从来不担心树枝会断裂,因为鸟儿相信的不是树枝,而是自己的翅膀。”这个句子是一个单句。 C: “白花花的阳光烘烤下,柏油路像铺了一层碎银,晃得人睁不开眼睛,树木的叶子都打着卷。”该句使用了比喻、拟人、夸张的修辞手法。 D: “私塾老师没有校长和局长之类的上司,当然也没有班级评比这种事,教什么?怎么教?完全由自己做主。”句中标点符号的使用是正确的。 |

| 阅读诗歌,回答问题 观刈①麦 田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄②。 妇姑荷箪食③,童稚携壶浆,相随饷田④去,丁壮在南冈。 足蒸暑土气,背灼炎天光,力尽不知热,但惜⑤夏日长。 复有贫妇人,抱子在其旁,右手秉遗穗,左臂悬敝筐。 听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。 今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏⑥有余粮。 念此私自愧,尽日⑦不能忘。 【注释】①刈(yì):割。②覆(fù)陇(lǒng)黄:小麦黄熟时遮盖住了田埂。覆,盖。陇,同“垄”,指农田中种植作物的土埂,这里泛指麦地。③荷(hè)箪(dān)食(shí):用竹篮盛的饭。荷,背负,肩担。箪食,装在竹篮里的饭食。④饷(xiǎng)田:给在田里劳动的人送饭。⑤惜:盼望。⑥岁晏(yàn):一年将尽的时候。晏,晚。⑦尽日:整天,终日。 ( 1 )下列对诗歌的理解与分析,不正确的一项是( )A: 这是一首叙事诗,虽着墨不多,但却把割麦者和拾麦者夏收时那种辛勤劳碌而又万分痛苦的生活情景和内心感受描绘得真切生动,带有强烈的讽喻色彩。 B: 诗歌描绘了妇姑童稚送饭、丁壮南冈割麦、贫妇抱子拾麦三幅画面。 C: “力尽不知热,但惜夏日长”,意思是力气用尽了,热得不知怎么办才好,只是叹惜夏天实在太长了。形象地写出了劳动人民抢割时的辛苦景象。 D: 诗人不仅把劳动人民的贫困、善良与地主阶级的奢侈、暴虐作了对比,而且还把自己的舒适与劳动人民的穷苦作了对比。深刻地揭示了在繁重的赋税压迫下的劳动人民生活的艰难,表现了作者对劳动人民的深切同情。 ( 2 )“念此私自愧,尽日不能忘”中“此”指什么?从这句诗中,可以看出诗人是个什么样的官员? |

阅读下文,回答相关问题 湖心亭看雪 ①余挐一小舟 ②见余大喜 ③及下船 ④客此 ( 2 )把下面句子翻译成现代汉语。 湖中焉得更有此人 ( 3 )用自己的语言描述“湖上影子……舟中人两三粒而已”所表现的景色。( 4 )在文中,作者所表现的情感较为复杂,下列说法有误的一项是( )。A: 一个“痴”字,表达了痴迷于山水、痴迷于世俗之外的情趣。 B: 借所描写的雪景,寄托了人生天地两茫茫的深沉感慨。 C: 字里行间流露出与民同乐的情怀。 D: 委婉地传达出清高自赏的感情和怀念故国的淡淡愁绪。 |

(材料一)“教育惩戒”是教师依据一定的规范,以不损害学生身心健康为前提,以制止和消除学生的不当行为,帮助学生改正错误为目的,以惩罚为特征的一种教育方式。教育惩戒是手段与目的的结合,只有符合教育目的的惩罚方式才是教育惩戒。体罚显然不属于此类。体罚是惩罚方式的一种,它是一种通过对学生身体的责罚。特别是造成疼痛,来进行惩罚的行为。体罚有损人格尊严,会给学生造成身体和心理的伤害,甚至会影响学生的健康成长;且体罚宣扬暴力,不利于教育目的的实现,是反教育的。因此,我们要反对体罚,反对不符合教育目的的惩罚。

(材料二)中国教育学会学术委员纪大海表示:“惩戒本身就是教育的一种方式,刚柔并济的教育才是有效的。‘柔’是说理、示范。做表率,道德引导;‘刚’就是惩戒,是硬性要求。教育需要刚柔施教。唯有把握好这两个度,教育才是有效的。”

对于教育惩戒权实施细则的政策制订,北京第二外国语学院成都附属中学校长何光友也表示支持。他认为,惩戒细则将会还原教育的本真。让教育重回健全。教育本是一体两面,褒扬赏识是教育的其中一面,另一面就是惩戒教育,两者缺一不可。

何光友指出,本是教育重要组成部分的惩戒教育,在今天却变成一个颇具争议性的话题,这源于惩戒边界的缺失。在没有明确规定的情况下,一旦出现家校冲突,学校越来越成为弱势一方。这也导致学校不敢使用惩戒,致使教育力度不够,学生的成长过程也就缺乏挫折教育,不利于学生的长远发展。

多位一线教师也对教育惩戒权实施细则的制定表示支持。来自山东的一位老师指出:“‘严师出高徒’,适当,适度地对学生予以惩戒是有必要的。同时,教育惩戒也要求教师以更高的师德要求自己,要为学生着想,明白惩戒的限度在哪里。”

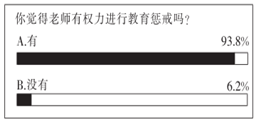

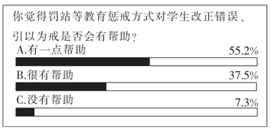

(材料三)2019年11月23日,《南方都市报》记者在“南都NDX实验室”发起“热点站站队”,以“教育部拟规定老师可让学生罚站、面壁反省,你怎么看”为话题收集网友观点,以下是部分调查问卷结果:

(材料四)少年儿童的健康茁壮成长,需要全社会的关心呵护,尤其需要教师做他们成长道路上的引路人。但近年来,由于程序性规定不严密,不规范甚至缺失,影响了教师正确行使教育惩戒权,有的教师对学生“不会管、不愿管、不敢管”。此次教育部出台征求意见稿,直面相关问题,回应社会关切,可谓非常及时。

教师教育学生,管理学生,是其职责所在。学生良好的习惯离不开教师的教导,学生良好的成长环境更需要教师的维护。事实证明,教师一旦扔掉戒尺,对学生来说弊大于利。因此,学生违规违纪,必须要管;屡教不改。就得惩戒。此次征求意见稿提出的“教育惩戒是教师履行教育教学职责的必要手段和法定职权”无疑是将教育的戒尺重新交给老师。

当然,有了惩戒的“尺子”,教师可以合法合理惩戒,但并不意味着可以随意体罚,惩戒仍要服务于教学。因此,有了“尺子”也要有“尺度”,不能滥用。

此次征求意见稿也给出明令禁止的诸般行为,如以击打,刺扎等方式,直接造成身体痛苦的体罚行为,如辱骂或者以带有歧视,侮辱的言行贬损等侵犯学生人格尊严的行为等。这些禁止性行为均有着很强的现实指向性,每一项禁令背后,也都曾有过沉甸甸的教训。将这些行为单列出来,既是对以往个别教师不当行为的警醒,更是为教师惩戒行为画出了红线,标明了“尺度”。

教育的过程是教师与学生,家长之间的沟通与交流。说到底,戒尺的尺度应该来自教师对学生的“温度”,以爱为起点,让教师,学生和家长在“爱”上达成共识,这把教育惩戒的“尺子”才会助力孩子成长得更好。

( 1 )简要概括(材料一)和(材料四)的主要内容。①(材料一):________

②(材料四):________

( 2 )结合材料内容,说说教育惩戒的必要性表现在哪些地方。阅读下面文段,完成下列各题。

放 牛

李汉荣

⑴大约六岁的时候,生产队分配给我家一头牛,父亲就让我去放牛。

⑵记得这头牛是黑色的,性子慢,身体较瘦,却很高,大家把它叫“老黑”。父亲把牛牵出来,把牛缰绳递到我手中,又给我一节青竹条,指了指远处的山,说,就到那里去放牛吧。

⑶我望了望牛,又望了望远处的山,那可是我从未去过的山呀。我有些害怕。说,我怎么认得路呢?

⑷父亲说,跟着老黑走吧。老黑经常到山里去吃草,它认得路。

⑸父亲又说,太阳离西边的山还剩一竹竿高的时候,就跟着牛下山回家。

⑹现在想起来仍觉得有些害怕,把一个六岁小孩交给一头牛,交给荒蛮的野山,父亲竟那样放心。那时并不知道父亲这样做的心情。现在我想:一定是贫困艰难的生存把他的心打磨得过于粗糙,生活给他的爱太少,他也没有多余的爱给别人,他已不大知道心疼自己的孩子。我当时不懂得这简单的道理。

⑺我跟着老黑向远处的山走去。

⑻上山的时候,我人小爬得慢,远远地落在老黑后面,我怕我追不上它我会迷路,很着急,汗很快就湿透了衣服。我看见老黑在山路转弯的地方把头转向后面,见我离它很远,就停下来等我。

⑼这时候我发现老黑对我这个小孩是体贴的。我有点喜欢和信任它了。

⑽听大人说牛生气的时候,会用蹄子踢人。我可千万不能让老黑生气,不然,在高山陡坡上,他轻轻一蹄子就把我踢下悬崖,踢进大人们说的“阴间”。

⑾可我觉得老黑待我似乎很忠厚,它的行动和神色慢悠悠的,倒好像生怕惹我生气,生怕吓着了我。

⑿我的小脑袋就想:大概牛也知道大小的,在人里面,我是小小的;在他面前,我更是小小的。它大约觉得我就是一个还没有学会四蹄走路的小牛儿,需要大牛的照顾,它会可怜我这个小牛儿的吧。

⒀在上陡坡的时候,我试着抓住牛尾巴借助牛的力气爬坡,牛没有拒绝我,我看得出它多用了些力气,它显然是帮助我拉着我爬坡。

⒁很快地,我与老黑就熟了,有了感情。

⒂牛去的地方,总是草色鲜美的地方,即使在一片荒凉中,牛也能找到隐藏在岩石和土包后面的草丛。我发现牛的鼻子最熟悉土地的气味。牛是跟着鼻子走的。

⒃牛很会走路,很会选择路,在陡的地方,牛一步就能踩到最合适、最安全的路;在几条路交叉在一起的时候,牛选择的那条路,一定是到达目的地最近的。我心里暗暗佩服牛的本领。

⒄有一次我不小心在一个梁上摔了一跤,膝盖流血,很痛,我爬在地上,看着快要落山的夕阳,我哭出了声。A这时候,牛走过来,站在我面前,低下头用鼻子嗅了嗅我,然后走下土坎,后腿弯曲下来,牛背刚刚够着我,我明白了:牛要背我回家。

⒅写到这里,我禁不住在心里又喊了一声:我的老黑,我童年的老伙伴。

⒆我骑在老黑背上,看夕阳缓缓落山,看月亮慢慢出来,慢慢走向我,我觉得月亮想贴近我,又怕吓着了牛和牛背上的我,月亮就不远不近地跟着我们。整个天空都在牛背上起伏,星星越来越稠密。B牛驮着我行走在山的波浪里,又像飘浮在高高的星空里。不时有一粒流星,从头顶滑落。前面的星星好像离我们很近,我担心会被牛角挑下几颗。

⒇牛把我驮回家,天已经黑了多时。母亲看见牛背上的我,不住地流泪。当晚,母亲给老黑特意喂了一些麸皮,表示对它的感激。

(21)秋天,我上了小学。两个月的放牛娃生活结束了。老黑又交给了别的人家。

(22)半年后,老黑死了。据说是在山上摔死的。我忍不住嚎啕大哭起来。人们都觉得好笑。他们不理解一个小孩和一头牛的感情。

(23)前年初夏,我回到家乡。我找到了我第一次拉着牛尾巴爬坡的那个大石阶,它已比当年踏平了许多,石阶上有两处深深凹下去,是两个牛蹄的形状,那是由无数头牛无数次地踩踏成的,肯定,在三十多年前,老黑也是踩着这两个凹处一次次领着我上坡下坡的。

(24)我凝望着这两个深深的牛蹄窝。我嗅着微微飘出的泥土的气息和牛的气息。我在记忆里仔细捕捉老黑的气息。我似乎呼吸到了老黑吹进我生命的气息。

(25)我忽然明白,我放过牛,其实是牛放牧了我呀。我放了两个月的牛,那头牛却放了我几十年。

(26)也许,我这一辈子,都被一头牛隐隐约约牵在手里。

(27)有时,它驮着我,行走在夜的群山,飘游在稠密的星光里……

———(选自《散文》有改动)

最近网上一则消息称,公交车上一位女子给一位孕妇让座,孕妇一脸淡然地坐下,并未以任何方式表示谢意;女子不高兴了,说你起来我手机掉在座位下面了,待孕妇站起来,女子一屁股坐下去,说你连起码的感恩之心都没有,这个座位我不让了。

孰是孰非,网上众说纷纭。有人认为女子干得好,就是不能助长孕妇这种怀了孕就觉得全世界都必须让着她的坏毛病,“让是情分,不让是本分”;还有的人则认为做好事有同情心是修养使然,而不是为了索取感谢,如果那样,也是沽名钓誉,假充善人。

根据材料内容写一篇作文,可以发表看法,讲述故事,抒发情感,题目自拟,不少于600字。