| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

| 分 值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |

| 得 分 |

| 1、 | 下列有关文学常识和名著内容的表述不正确的一项是( ) A: 《傅雷家书》主要是翻译家傅雷对儿子的生活和艺术修养进行悉心指导的家信汇编,是苦心孤诣的教子篇。 B: 《苏菲的世界》既是小说又是哲学史,值得一提的是哲学并非以那种枯燥乏味“高冷”的面目出现,而是以日常的信函、亲切的谈话、大师的故事等面貌出现,显得平易近人。 C: 《给青年的十二封信》是朱光潜在英国留学期间,专门写给中学生的信,涉及习俗与革新、爱情与道德、探讨读书、社会运动等内容,旁征博引,闪现着理性的光芒。 D: 《钢铁是怎样炼成的》中富家女孩冬妮娅喜欢保尔“热情和倔强”的性格,两人在交往中慢慢相爱并结成了夫妻。保尔瘫痪失明后,还是坚强地提出了帮助妻子冬妮娅进步的任务。 |

| 2、 | 下列词语书写完全准确的一项是( ) A: 疮疤 愧怍 晌午 语无轮次 B: 揩体 狂澜 屏嶂 兀兀穷年 C: 宛转 稠密 告罄 马革裹尸 D: 舀水 点缀 概率 五脏六府 |

| 3、 | 对下面这段话理解有错误的一项是( ) B: 乡野生活对上辈的很多读书人有着潜移默化的影响。 C: 不是从乡野走出去的作家,就不能在他的作品中品味到乡土气息。 D: 现在很多读书人讲的乡野故事中都流露出了种种城市的气息。 |

| 4、 | 下列词语中没有别字的一项是( ) A: 诀别 晦暗 气充斗牛 苦心孤诣B: 烦躁 藉贯 变幻多姿 相形见绌 C: 馈赠 饶恕 骇人听闻 穷困缭倒 D: 赃款 凌驾 无与伦比 诚惶诚恐 |

| 5、 | 下列关于文学常识的说法,有错误的一项是( ) A: 《敬业与乐业》的作者梁启超是中国近代维新派的代表人物,他与康有为一起领导了著名的“戊戌变法”运动。B: 我国现代文学家鲁迅在作品中塑造了很多著名人物形象,其中双喜、闰土都是其小说集《呐喊》中的人物。 C: 《唐雎不辱使命》选自《战国策•魏策四》。《战国策》是西汉文学家刘向根据战国史书编辑而成的,共33篇。 D: 《陈涉世家》选自《史记》。作者司马迁,东汉时期史学家、文学家。《史记》是我国第一部纪传体通史,全书共130篇,记载了从传说中的黄帝到汉武帝3000年间的历史。 |

| 6、 | 下列有关文学常识的表述不正确的一项是( ) A: 《论语》是儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书。 B: 《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是鲁迅先生最具代表性的散文集,内容侧面地反映了鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。 C: 《次北固山下》的作者王湾,唐朝诗人。 D: 《金色花》的作者是泰戈尔,印度作家、诗人;主要作品有《吉檀迦利》、《新月集》、《繁星》、《春水》。 |

| 7、 | 下列各句没有语病的一句是( ) A: 如今,那种说大话,不办实事,专搞形式主义,好大喜功,必须坚决禁止。 B: 新领导能密切联系群众和关心群众痛痒,把群众的困难当做自己的困难。 C: 中国农业银行总行在中国人民银行批准的业务范围内行使职权。 D: “严打”取得显著成果,路霸匪患已经肃清或被大部分剿灭。 |

| 8、 | 下列句子朗读节奏划分错误的一项是( ) A: 今/天下三分,益州/疲弊,此诚/危急存亡之秋也。B: 安陵君/受地于/先王而/守之 C: 八百里/分/麾下炙,五十弦/翻/塞外声 D: 当立者/乃/公子扶苏。 |

| 9、 | 下列各句中划线的成语,使用有误的一项是( ) A: 随着连云港市创建全国文明城市工作的深化,各类学校创文活动开展得如火如荼。这些活动既提升了广大师生的文明素养,又丰富了学校的发展内涵。 B: 在这个草长莺飞的日子里,由连云港某单位主办的“有一种幸福叫‘我陪爸妈去远足’”大型孝行洁动,力弘扬了“孝老敬老”的社会风尚。 C: 锦屏山森林公园峰峦峭拔,谷壑幽深,郁郁葱葱的树木鳞次栉比。这个大型天然氧吧,让市民有了驻足流连愉悦身心的处所。 D: 在第七届连云港读书节系列活动“名家讲坛”中,著名学者蒙曼教授以生动幽默的措辞、鞭辟人里的品析,使听众全方位领略了唐诗之美。 |

| 10、 | 阅读下列选段,指出分析不正确的一项( )。 不幸的是,我的太太在管教雁鹅上面花的心血,大半都被我的父亲毁掉。这位老先生特别喜欢雁鹅,尤其倾心公鹅勇敢的骑士风度,他几乎每天都要把它们请到书房旁边、四周都用玻璃围起来的走廊上吃茶,无论怎么对他解说都没用。而且那时他的视力已经很差了,一定要等到他的脚上踩满了鹅粪,他才会悟到这些客人做的好事。 (节选自劳伦兹《所罗门王的指环》) A: 这段话运用了拟人的修辞手法。 B: 文中“喜欢”和“倾心”是近义词。 C: 文中“勇敢”的反义词是“胆怯”。 D: 从感情色彩看,“好事”在文中是褒义词。 |

| 阅读诗歌,完成后面小题。 使至塞上 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 ( 1 )请用生动形象的语言描绘出颈联所展现的画面。( 2 )从景物描写和表达的思想感情两个方面,说说你对“征蓬出汉塞,归雁入胡天”的理解。 |

阅读下面的文言语段,完成1-3题。 梁尝有疑狱,群臣半以为当罪,半以为无罪,虽梁王亦疑。梁王曰:“陶之朱公①以布衣富侔②国,是必有奇智。”乃召朱公而问曰:“梁有疑狱,狱吏半以为当罪,半以为不当罪,虽寡人亦疑,吾子决是,奈何?”朱公曰:“臣,鄙民也,不知当狱。虽然,臣之家有二白璧,其色相如也,其径相如也,其泽相如也,然其价一者千金,一者五百金。”王曰:“径与色泽相如也,一者千金,一者五百金,何也?”朱公曰:“侧而视之,一者厚倍,是以千金。”梁王曰:“善,故狱疑则从去,赏疑则从与。”梁国大悦。 由此观之,墙薄则亟坏,缯③薄则亟裂,器薄则亟毁,酒薄则亟酸。夫薄而可以旷日持久者,殆未有也。故有国富民施政教者,宜厚之而可耳。 (选自刘向《新序》) 【注释】 ①陶之朱公:即范蠡(lí),他辅佐越王勾践灭吴之后,隐居陶山,改名朱公。 ② 侔(móu):等同。③ 缯(zēng):丝织品的总称。 ( 1 )对下列加点词的理解,不正确的一项是( )A: 梁尝有疑狱 狱:案件B: 臣,鄙民也 鄙:浅陋 C: 不知当狱 当:应当 D: 殆未有也 殆:恐怕 ( 2 )对下面加点字用法的判断,正确的一项是( ) ① 臣之家有二白璧 ② 侧而视之 ③ 其径相如也 ④ 然其价一者千金 A: ① ② 用法相同,③ ④ 用法不同B: ① ② 用法相同,③ ④ 用法相同 C: ① ② 用法不同,③ ④ 用法不同 D: ① ② 用法不同,③ ④ 用法相同 ( 3 )下列表述符合原文意思的一项是( )A: 梁王认为陶朱公能依靠做布衣生意而富可敌国,一定有超人的智慧。 B: 陶朱公回答梁王询问时,拿一薄一厚两块玉 璧作比,暗示梁王治狱要宽厚。 C: 梁王听从陶朱公的建议,推行仁政,厚上国人,举国上下欢欣鼓舞。 D: 作者姐梁王与陶朱公讨论“疑狱”一事意在说明“物薄易坏”的道理。 ( 4 )将文中画线的句子翻译成现代汉语。 虽寡人亦疑,吾子决是,奈何? |

(材料一)

研学即研究性学习,研学旅行是研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,是学校教育和校外教育衔接的创新形式。

研学旅行继承和发展了我国传统游学、“读万卷书,行万里路”的教育理念和人文精神,成为素质教育的新内容和新方式。它是一种学生基于自身兴趣,在教师的帮助指导下,从自然科学、社会和生活实践中选择和确定主题,在动手做、做中学的过程中,主动获取知识,应用知识、解决问题的集体性学习活动。

(材料二)

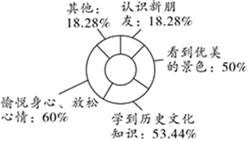

研学旅行收获圆环图

(材料三)

教育部基础教育司司长吕玉刚表示:“研学旅行不是一般的旅游,要有课程的开发,特别是到了富有教育意义的革命传统基地和文化基地,要把革命的精神、文化的内涵讲出来,让学生受到教育。”回归到当前的教育环境下,很长一段时间里,广大中小学生只知埋头苦读,却不懂很多知识是需要体验和感受的。对中小学生而言,在狭小的教室里待太久,无论是思想还是视野都会受到局限,唯有走出去,才能重新唤起内心的大格局。

虽然研学游起步很晚,但是它却是我国将来最具有影响力的事业。在研学游的发展之下,中国文化部与旅游部的完美联姻下,中国的旅游业将会更健康,让旅游不仅仅是一种经济下的产业,更是提高国民素质的一种途径。研学游不仅仅是一种旅游文化产业,更是一种关系到几代人乃至民族复兴的伟大事业。虽然祖国的文化断层了几年,经济在清末也倒退了百年,但是未来的世界大国必定是中国。

( 1 )下列表述不符合以上材料内容的一项是( )奶奶的粽子

①“粽子香,香厨房。艾叶香,香满堂。桃枝插在大门上,出门一望麦儿黄。”端午的歌谣是清晨的布谷鸟起得调,脆生,清亮,故乡从仲夏夜的梦中醒来,惺忪中瞅见阶前的青草里,缀满昨夜露珠的清香。

②奶奶的细碎的步伐,踩一地晨露的湿润,粗糙的手掌摩挲着我绒软的头发,我想在清凉的晨风中再赖会儿床,可端午的歌谣已在奶奶的厨房里吟唱,睡意便在那芬芳之中忽而散去。

③端午的香先是粽叶的清香,墨绿的叶子有竹叶可爱的形状和艾草气味的清爽,奶奶将两束叶子散乱地铺在白瓷的盆里,再浇一壶滚烫的水,水汽升起,携裹着袅袅清香,如同沸水冲茶,将叶里蕴着的香气点染出来,那香气就像活了一般,在奶奶手里,清香原来可以生长。

④我去看那泡了一夜的米,一粒粒透亮饱满,此时都相互倚着,慵懒得沉甸甸,像是饮了一夜的琼浆,浓睡不消残酒。奶奶的粽子简单至极,只放红枣和糯米,青翠的叶裹红白的馅,不腻不甜,原始、纯粹,却有着独特的甘醇,令我的童年深深迷恋。

⑤我着迷的是奶奶包粽子的过程,三层粽叶错落着搭好,轻轻展开、抹平,两手轻轻一弯,便弯出小小的圆锥形状,一撮米添在尖尖的角里,捏三颗红枣点在米中,再一撮米盖在上面。奶奶不会让枣露出米外,于是红枣的汁液不会流出,全都浸在米里,不放糖,却更香更甜。奶奶的大手紧紧捏着盛满馅的粽叶,一根线绳紧紧绕过,缠两圈,系住,便成了一个精巧的四个角的粽子。我赶紧捧过来,细细地看,满心满眼地喜欢。我也试图包一个,铺好粽叶,弯成小圆锥,放米和枣,去总是捏不住粽叶,缠不紧线,总是漏了米,或者包成了三个角的平面。奶奶笑着说:“俺妮儿手小,不是干活的命,一定清清闲闲享一辈子福。”端午的阳光照在奶奶的背上,我坐在奶奶投下的影子里想,享一辈子福是不是每天都可以吃奶奶包的粽子……

⑥粽子在锅里咕嘟咕嘟地响,是端午的歌谣最贴切的唱腔,香气从厨房溢出,氤氲在整个院子上空,我不住地扒在门口张望,奶奶说,妮儿不急,越煮越香。奶奶的粽子包了三层叶,煮的时间越长,米越软糯,越能浸透叶的清香。奶奶把火烧得细长,我在过午的温热中睡去……醒来时,粽子便已煮好,奶奶已经凉在盘里。我捧起一只粽子,我觉得奶奶的粽子像是有生命,要用一只来做量词,轻轻拉一下,线绳便解落,展开粽叶,精致的四个角的粽子煮得透亮,微微地染了青绿,第一口是叶的清香,第二口是米得甜糯,我不爱吃红枣,奶奶用筷子轻轻划出,只留下那被枣浸得微红甜香的米。奶奶说小孩儿吃了肚胀,便用那粗粗硬硬的手轻轻揉着我吃得圆滚滚的肚子……

⑦我在端午的歌谣中成长,门前的小树隔年盈尺,奶奶却在我的鲜嫩反衬下日渐白头。我后来吃过八宝粽、蛋黄粽、鲜肉粽,却都不及奶奶的粽子有着最纯粹的清香;我后来见过长长的竹筒粽、缠着五彩线的迷你粽,却都不及奶奶那过着错落搭开的三层粽叶。奶奶的粽子在每个端午,温柔敲打我回忆的味蕾。

⑧端午的歌谣又响起,奶奶的粽子隔着时光和故乡,与我相思凝望。

( 1 )本文的线索是________,围绕这个线索,作者依次写了奶奶为包粽子做精心准备、奶奶包粽子的灵活、煮粽子的漫长、我睡醒后吃粽子和________。①联系语境,揣摩句子中划线词语的表达效果。

我轻轻捧起一只粽子,我觉得奶奶的粽子像是有生命。

②结合上下文,谈谈你对第⑤段中画线句子的理解。

奶奶笑着说:“俺妮儿手小,不是干活的命,一定清清闲闲享一辈子福。”

( 4 )奶奶的粽子无论配料还是做工都“简单至极”,为什么却会“在每个端午,温柔敲打我回忆的味蕾”?根据下面的题目,按要求作文。

题目: 的时光

要求:①将题目补充完整后,写成记叙文;②不少于600字;③文中不得出现真实的人名、地名、校名。