| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

| 分 值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |

| 得 分 |

| 1、 | 下列关于文学常识的表述,正确的一项是( )。 A: 《假如生活欺骗了你》是英国诗人普希金的诗作,为世界各国人民广为传诵。他的名著诗作还有《自由颂》《致大海》《致恰达耶夫》等。B: 蒲松龄是清代文学家,代表作有文言短篇小说集《聊斋志异》。“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分” 是郭沫若对蒲松龄及其作品的高度评价。 C: 《长与〈山海经〉》是《朝花夕拾》中的名篇。《朝花夕拾》是鲁迅回忆童年、少年和青年时期不同生活经历与体验的一部小说集。 D: 《我的叔叔于勒》作者是法国作家莫泊桑,其代表作有《羊脂球》《悲惨世界》等,他与俄国的契诃夫和美国的欧·亨利并称为“世界三大短篇小说巨匠”。 |

| 2、 | 选出没有语病的一句( ) A: 在阅读文学名著的过程中,使我明白了许多道理。感悟了人生的真谛。 B: 记者又到学校采访了许多张老师的事迹。 C: 汽车本身质量的好坏,是保证行车安全的一个很重要的条件。 D: 画中丰富的内容,有着文字无法取代的历史价值,在艺术表现的同时,也是为12世纪中国城市状况留下的重要形象资料。 |

| 3、 | 依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是( ) ①语法这门知识是每个人都必须具备的,________是搞编辑工作的,就更不必说了。 ②他练习朗读非常刻苦,不管哪篇课文,他总是读了一遍,还要________读一遍。 ③如果你能亲自来指导,我们________欢迎。 A: 何况 又 分外B: 何况 再 格外 C: 况且 再 分外 D: 况且 又 格外 |

| 4、 | 下面句子中划线词语使用正确的一项是( ) B: 在主板、显示卡等美轮美奂、花花绿绿的包装盒衬托下,衣不蔽体的硬盘越发显得寒酸。 C: 我家的相册里,有几张罕见的照片,在它们的背后蕴藏着一些妇孺皆知的故事。 D: 测绘工作常是差之毫厘,谬以千里 , 因此一定要十分准确,绝不能粗心大意。 |

| 5、 | 下列词语中没有错别字的一项是( ) A: 琐事 亲和力 油光可见 器宇轩昂B: 生疏 倒胃口 家徒四璧 盛气凌人 C: 掺和 敞篷车 暗然失色 粗制滥造 D: 宽恕 倒栽葱 诚惶诚恐 正襟危坐 |

| 6、 | 下列划线字的注音和词语书写全部正确的一项是( ) A: 颁发(bān) 愚沌 屏息敛声(pǐng) 惊涛澎湃 B: 翘首(qiào) 统率 悄然不惊(qiǎo) 摧古拉朽 C: 娴熟(xián) 凌空 殚精竭虑(tàn) 眼花瞭乱 D: 镌刻(juān) 泄气 锐不可当(dāng) 属引凄异 |

| 7、 | 下列对课文内容的理解有误的一项是( ) A: 本文有两处景物描写,第一处轻快明丽,第二处阴郁浓重,实际上是人物两种心境的反映。 B: 本文题目是《我的叔叔于勒》,并围绕于勒的命运展开故事情节,所以于勒是这篇小说的主人公。 C: 小说通过写菲利普夫妇对于勒态度的前后变化,形象地揭露了资本主义社会人与人之间赤裸裸的金钱关系。 D: 小说以一个孩子的眼光来观察,叙述“我”的所见、所闻、所想、所做,使得故事更具有真实性,也可以看出“我”是一个纯真、善良、富有同情心的人。 |

| 8、 | 下列词语书写全部正确的一项是( ) A: 羁绊 高梁 彬彬有礼 沧海桑田B: 取谛 迸溅 沁人心脾 辗转反侧 C: 竣工 板栗 斩钉截铁 眼花瞭乱 D: 霹雳 抱歉 惊涛澎湃 诲人不倦 |

| 9、 | 填入横线上最恰当的一项是( ) 我们的时代,是百花齐放的时代,我们不但要盈亩满畦的牡丹和菊花,我们也要树下的紫罗花,草地边的蒲公英,______________。我们的责任是不但让读者能兼收并蓄,而且还可以各取所需。 B: 世界上没有不爱花卉的人,但是每个人的爱好不尽相同 C: 因为每位读者都有选择的权利,那么每种花都有生存的权利 D: 因为每种花都有生存的权利,那么每位读者也有选择的权利 |

| 10、 | 下列句子中划线成语或俗语使用有误的一项是( ) A: 以前的科幻电影中的许多设想,当时看起来是不可思议的,现在却不断变为现实。B: 与他人交往时,要站在对方的立场上,身临其境地为对方着想,不能只顾自己。 C: 常言道,独木不成林 , 一花难成春。一个人再能干,离开了集体也做不成大事。 D: 村民依靠当地的水库资源发展养殖业,走上致富路,真是“一方水土养一方人”。 |

请将下面古诗文语句补充完整。 |

阅读下面的文言文,完成1~4题。 乐羊子妻 河南乐羊子之妻者,不知何氏之女也。 羊子尝行路,得遗金一饼,还以与妻。妻曰:“妾闻志士不饮‘ 盗泉 ’之水,廉者不受嗟来之食,况拾遗求利以污其行乎!”羊子大惭乃捐金于野而远寻师学。 一年归来,妻跪问其故,羊子曰:“久行怀思,无它异也。”妻乃引刀趋机而言曰:“此织生自蚕茧,成于机杼。一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今若断斯织也,则捐失成功,稽废时日。夫子积学,当‘日知其所亡’,以就懿德;若中道而归,何异断斯织乎?”羊子感其言,复还终业,遂七年不返。 ( 1 )解释下面句中加点的词语。(4分)(1)以污其行乎 ________ (2)久行怀思,无它异也________ (3)累寸不已 ________ (4)羊子感其言,复还终业________ 羊子大惭乃捐金于野而远寻师学 ( 3 )用现代汉语翻译文中画横线的句子。(1)羊子尝行路,得遗金一饼,还以与妻。________ (2)若中道而归,何异断斯织乎?________ ( 4 )文中乐羊子妻告诉乐羊子哪两个道理?对乐羊子产生了怎样的影响?道理:________ 影响:________ |

昆虫的拟态

为了获得生存的机会,各种形态的昆虫伪装成自然界里的万物,隐蔽自己,吓跑敌人,或者方便自身取食,这就是昆虫的拟态。

自然界里昆虫的拟态类型很多,主要有贝茨氏拟态、米勒式拟态以及进攻性拟态等几种类型。

1862年,英国博物学家H•W•贝茨在研究蝴蝶时提出的可食性物种模拟有毒、有刺或味道不佳的不可食物种的拟态现象。贝茨氏拟态中的被拟者分布广、数量众多、显眼并具有不可食性或其他保护方式。拟者和被拟者经常生活在同一地区和时间,这样捕食者便难以将两者分清。

米勒氏拟态是两种具有警戒色的不可食物种互相模拟的拟态现象。1878年,由德国动物学家弗里兹•米勒提出,故名。比如,蜜蜂和黄蜂之间彼此相似。米勒解释说,因鸟类必须通过亲身尝试才能得知某种昆虫不适口,几种均不适口的昆虫形色相似,这样鸟类一旦吃到一种不适口的昆虫,另一种具有类似形态的不适口昆虫也不会再遭到捕猎,从而有效地降低了死亡率。

进攻性拟态就是模仿其他生物以便于接近进攻对象的拟态。例如螳螂会模拟兰花或者其他花朵的样子,待昆虫大摇大摆飞来采蜜或者停留的时候把它吃掉,而这个被吃掉的虫子到死也不知道自己究竟是怎么死的。螳螂的模拟水平之高,可见一斑。

( 1 )结合文章内容,用简练的语言给“昆虫拟态”下定义。【材料】有一种雌性萤火虫能够模拟多达11种萤火虫的发光方式,利用这种光亮来吸引前来求偶的其他种类的雄性萤火虫上钩,然后大口吃掉。

(甲)《从百草园到三味书屋》(节选)

鲁迅

①第二次行礼时,先生便和蔼地在一旁答礼。他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。我对他很恭敬,因为我早听到,他是本城中极方正,质朴,博学的人。

②不知从那里听来的,东方朔也很渊博,他认识一种虫,名曰“怪哉”,冤气所化,用酒一浇,就消释了。我很想详细地知道这故事,但阿长是不知道的,因为她毕竟不渊博。现在得到机会了,可以问先生。

③“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事?……”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

④“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

⑤我才知道做学生是不应该问这些事的,只要读书,因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。年纪比我大的人,往往如此,我遇见过好几回了。

⑥我就只读书,正午习字,晚上对课。先生最初这几天对我很严厉,后来却好起来了,不过给我读的书渐渐加多,对课也渐渐地加上字去,从三言到五言,终于到七言。

⑦三味书屋后面也有一个园,虽然小,但在那里也可以爬上花坛去折腊梅花,在地上或桂花树上寻蝉蜕。最好的工作是捉了苍蝇喂蚂蚁,静悄悄地没有声音。然而同窗们到园里的太多,太久,可就不行了,先生在书房里便大叫起来:——

⑧“人都到那里去了?”

⑨人们便一个一个陆续走回去;一同回去,也不行的。他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规矩,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:——

⑩“读书!”

⑪于是大家放开喉咙读一阵书,真是人声鼎沸。有念“仁远乎哉我欲仁斯仁至矣”的,有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的,有念“上九潜龙勿用”的,有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的……先生自己也念书。后来,我们的声音便低下去,静下去了,只有他还大声朗读着:——

⑫“铁如意,指挥倜傥,一座皆惊呢~~;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬~~……”

⑬我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

(乙)

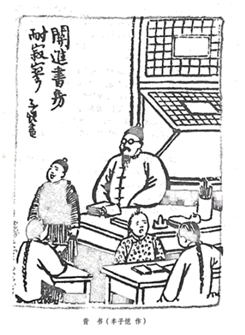

《朝花夕拾·五猖会》插图

【注释】画中题字为“关进书房耐寂寞”。

(丙)《读私塾的回忆》

陈从周

①我是五岁破蒙,读的是私塾,又名蒙馆,人数不过七八人,从早到晚就是读书背书,中午后习字,隔三天要学造句。没有暑假、寒假、星期天,只有节日是休息的,到年终要背年书,就是将一年所读的书全部背出来方可放年学。当时的生活是枯寂的,塾师对学生的责任感是强的,真是一丝不苟。

②家庭教育也是培养孩子的一个重要环节。我八岁丧父,母亲对我这个幼子,既尽慈母爱子之心,又兼负起父责,她要我每晚灯下记账,清晨临帖练习书法,寒暑不辍。

③我对老姑丈陈儒英先生是垂老难忘的。父亲去世后,我十岁那年妈妈将我送入一所美国人开的教会小学上学,插入三年级,但是我家几个弟兄的中文根底,却是老姑丈打下的。他是一位科举出身的老秀才。妈妈将我们几个弟兄托付了他,因此我每天放学后要读古文,星期天加一篇作文,洋学堂外加半私塾。

④记得我幼年读的第一本书就是《千家诗》,至今篇篇都很熟悉,那是得益于当年的背诵。当时有些篇章也一知半解,但我都背出来,等以后再理解。比如《幼学琼林》这本书,就是我在私塾中由老姑丈亲授的,书中有许多人物传略、历史、地理常识等。那时我虽然不完全懂得其中的内容,但总觉得音节很美,上口容易,我就天天背诵,长大后就豁然贯通了。

⑤想不到就是这本《幼学琼林》对我后来研究建筑史及园林艺术起了很重要的作用,它是一本最概括的索引。要不是我孩提时代背熟了这本书,长大后需要检索类书就十分不方便了。

⑥少年时的博闻与强记,是增加、丰富知识的最好时光。我记得那时旧式人家有门联、厅堂联、书房联、字屏及匾额。写的都是名句、格言等,朝夕相对,自然成诵。有时还了解了这些文人学者的成就及身世。至今老家的许多联屏,我还能背得一字不差。一处乡土有一处的历史,父老们在茶余酒后的清谈,使我得到很多的乡土历史知识,有时我还结合自己的学习,做点小考证。初中时,我已能参考点地方文献,写些传闻掌故之类的文章,开始投稿。赢得老师的好评,今日看来这些文章当然是相当幼稚的。

⑦我中学时所读的语文课本,大多是商务印书馆、中华书局等出版的教科书,所选的内容是多方面的,有古文、语体文。古文中有经书的片段,有唐宋八大家的文章,晚明小品以及诗词等。语体文有梁启超的、鲁迅的、胡适的、陈衡哲的、朱自清的、徐志摩的。总之,从篇目中已能看出中国文学史上的缩影。我早年一度做过浅薄的文学史研究工作,回想起来是得益于中学语文教师的严格训练与教育。他们不但讲解课文深入透彻;而且最重要的方法是要求学生把课文背出来,所以文学史上的一些精彩篇章全在我肚中了。例如《礼记·礼运篇》中的:“大道之行也,天下为公”,梁启超的《志未酬》:“但有勤奋不有止,言志未酬便无志。”等佳句就起了指导学生怎样做人的作用。鲁迅的《阿Q正传》,朱自清的《背影》,这两篇文章学了后使我认识到旧社会的可憎,父子之情的伟大。还有名人传记,都教育学生要效法好的榜样。而那些琅琅上口的唐诗宋词,读起来比今天的“流行歌曲”不知要感人多少倍。那时的老师讲得透,学生背得熟,一辈子受用无穷。

⑧以后在大学学习,也没有废弃背书一节。考试时如果没有背的功夫,也考不上高分。

⑨今天大家学外文的劲头是大了,应该说是好现象。然而对祖国的语文,去背的人相对地差劲一些。我曾向中央反映过,考研究生,语文应是主试内容之一。不论哪种专业,大学一年级还是要读语文的,如果没有祖国文字的表达能力,就是说,怀才无口,终等于零。

⑩如今计算机普及了,但不能使人脑退化。现在的电子计算器使用很方便,数据复印固然好,但中学语文教师对学生的严格要求仍不能放松。学语文,名篇不背,人脑的记忆功能不就退化了?读书人应尽量利用人的记忆功能,尤其是中小学生,学语文不读不背是不行的,作文光写点体会也是不行的。

⑪谚语说得好,“熟读唐诗三百首,不会做诗也会吟”,这里说的是重在“熟读”两字。学语文,不读不背不理解,要想做好文章,凭你的语法学得再好,也如缘木求鱼。

⑫几千年传下来的传统学习语文的方法,它培养了无数的文人学士,我们不能轻易地抛弃啊!

(注:陈从周(1918-2000),中国著名古建筑、园林艺术大家。同济大学教授,博士生导师。浙江杭州人。早年学习文史;后专门从事古建筑、园林艺术的教学和研究,成绩卓著;对国画和诗文亦有研究。尤其对造园具独到见解。)

(书斋之趣)

( 1 )小方看到《从百草园到三味书屋》中“对课”十分好奇,不禁和同学们聊了起来。小方:小云,我不太明白《从百草园到三味书屋》中“对课也渐渐地加上字去,从三言到五言,终于到七言”这句话。

小云:感谢你的垂问。“对课”应该指的是①________,是旧时私塾中为写诗做准备的一种功课。“言”是指②________,我们学过的“③________”就是“五言”诗句。

小莹:给你点赞!不过,我觉得“垂问”这个词有点不恰当,你太谦虚了,改成④________就可以了。

( 2 )除了“对课”,书斋中的读书场景也很有趣,但是小文发现了标点上的一处疑问。小云:书斋生活中师生读书的场景可真有趣啊!

小莹:是的!可是,我不太明白,为什么同样是读古文,写孩子们读书的内容没有加标点,写老师读书的内容不但加了标点 , 还使用了“呢”“噫”“嗬”等语气词?

小方:我想是因为________。

( 3 )虽然书斋生活很有趣,但是小方和他的同学们有一些疑问,他们进行了下面的讨论。小方:小云,假如让你回到旧时去上书斋可好?

小云:我可能不太愿意。你看,鲁迅先生在《从百草园到三味书屋》中写道:“我就只读书,正午习字,晚上对课。”一个“只”字,意思很丰富啊!

小莹:是的,这个“只”字,结合上下文我是这样理解的:①________。

小方:我在《五猖会》中也有这样的感受,本来是要高高兴兴去看会的,但这时②________,很让人沮丧。后来,我还看到这篇文章旁边配了一幅插图,也是表达了书斋学习生活的。

小云:我的书上没有这幅插图,你能告诉我画了什么呀?

小方:这幅插图是这样的,③________。

( 4 )我们应该如何看待旧时的书斋呢?小文和他的同学们继续讨论。小莹:那我们应该如何看待旧时的书斋呢?

小方:我给大家推荐我国著名园林艺术大家陈从周先生的一篇文章《读私塾的回忆》。他对书塾教育有正反两方面的看法。一方面,①________;另一方面,②________。陈从周先生认为不能“废弃背书”的原因有③________。

小云:是的,一分为二来看书塾教育,对我们今天的语文学习也很有启发。

阅读下面文字,根据要求作文。

生活是七色板,其中蕴含着追梦的艰辛,成功的喜悦,挫折的苦痛,孤独的寂寞……此时,你需要看看周围甜蜜的微笑,听听身旁温馨的话语。请以“生活需要________”为题,写一篇文章。

要求:①在题目横线上可填上适当的词语(如互助、欢乐、掌声、阳光、理智、感动……)使题目完整。②除诗歌、戏剧外,文体不限,字数不少于600字。