| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

| 分 值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |

| 得 分 |

| 1、 | 下列句子运用的修辞方法及其表达作用分析不正确的一项是( ) A: 在乌云和大海之间,海燕像黑色的闪电在高傲地飞翔。(运用比喻和拟人修辞,从形色,动作上写出海燕矫健勇敢的雄姿。) B: 丰年好大“雪”,珍珠如土金如铁。(运用谐音双关和比喻,揭示了四大家族中薛家的财富和奢侈生活。) C: “梨花一枝春带雨”一语,写其寂寞之状,凄婉动人,无与伦比。(运用的引用的修辞手法,传达出作者对梨花的真切内心感受。) D: 他们两位老朋友谈天说地,我觉得自己好像是一个不必要的旁听者。 |

| 2、 | 下列文学常识的表述不正确的一项是( ) A: 《最后一次讲演》是著名诗人、学者、民主战士闻一多先生留给世人的绝响,他表现出来的凛然正气和视死如归的英雄气概感天动地。 B: 丁肇中是美籍华裔物理学家,祖籍山东日照,曾被美国政府授予洛仑兹奖。 C: 《我一生中的重要抉择》的作者王选凭其研制的汉字激光照排系统而被誉为“当代毕舁”,并荣获国家最高科学技术奖。 D: 顾拜旦是希腊著名教育家,现代奥林匹克运动创始人,曾任国际奥林匹克委员会主席,设计了奥运会会徽、会旗,被誉为“奥林匹克之父”。 |

| 3、 | 对下面病句修改不正确的一项是( ) A: 《欢乐颂》讲述了五个来自不同家庭、性格迥异的女孩们共同成长。在句末加上“的故事”。 B: 他能评上三好学生的原因是因为他努力学习,热心为集体服务。去掉“的原因”。 C: 能否帮助孩子树立正确的财富观,是他们能否形成良好人生观的问题。将“问题”改成“关键”。 D: 教育系统要深入实施“奋进之笔”,为教育新发展新跨越起好步、开好局、奠好基。将“开好局”与“奠好基”互换位置。 |

| 4、 | 下列加下划线的成语使用有误的一项是( ) A: “正确的答案只有一个”这种思维模式,在我们头脑中已不知不觉根深蒂固;事实上,生活中解决问题的方法并非只有一个。 B: 做一个人,我们要行使自己的权力;做一个公民,我们要恪尽职守。 C: 两位阔别多年的老朋友意外在异国他乡萍水相逢 , 又是握手,又是拥抱,别提有多高兴了。 D: 做学问是一项艰苦的劳动,应踏踏实实,不能好高骛远。 |

| 5、 | 为文段空白处选择一组恰当的关联词语( ) 在学习中 遇到各种各样的困难, 不要轻言放弃。 大家有锲而不舍的精神,问题 会迎刃而解,最终走向成功。 B: 因为 所以 无论 都 C: 即使 也 无论 都 D: 只有 才 如果 就 |

| 6、 | 请结合语境,选择恰当的一组词语填在横线上( ) 备选词语:①拘谨 ②晦暗 ③滋润 ④笨拙 ⑤酸楚 ⑥终身受益 ⑦心旷神怡 ⑧郑重其事 ⑨振翅高飞 ⑩豁然开朗 “书籍是人类精神的食粮”,一本好书,可以________你的心田;一篇美文可以让你在失意烦恼时感到________;即使是一则短小的寓言,也可以让你在迷惘时眼前一亮,心中________。亲爱的朋友,莫观望,莫等待,赶快________,飞向书籍的太空去尽情遨游吧! A: ③⑥⑧⑨ B: ①⑦⑩⑨ C: ③⑦⑩⑨ D: ①⑥⑦⑨ |

| 7、 | 下列词语中没有错误的一项是( ) A: 虔诚 漫益 纷至沓来 B: 打鬲 妩媚 历历在目 C: 旷野 穷顶 瞬息万变 D: 眺望 喧腾 轻歌曼舞 |

| 8、 | 下列关于文化常识的表述,不正确的一项是( ) A: 明清两代的科举考试中,乡试的第一名称“解元”,会试的第一名称“会元”,殿试第一名称“状元“。 B: 古文中“羹”和“汤”的意思相同,都是指用肉(或肉菜相杂)调和五味做的粥状食物。 C: 古文中“儒林”指封建社会里“读书人”或“士人”这一群体,“国殇”指为国牺牲的人。 D: 古诗文写作中常用借代手法:“干戈”和“烽火”代指战争,“黄发”和“佝偻”代指老人。 |

| 9、 | 下列词语没有错别字的一项是() A: 狼藉 冼涤 兵壑 无动于中 B: 宛然 濒临 蔷薇 旁逸斜出 C: 游逛 凋谢 纤维 惟妙惟宵 D: 记栽 深渊 僻邪 张目结舌 |

| 10、 | 下列句子中划线的词语运用不正确的一项是( ) B: 春天里每一朵盛开的鲜花又像是一个个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。 C: 济南城外的一圈小山特别可爱,好像是把济南放在一个小摇篮里,真是巧夺天工。 D: 朱自清笔下的春雨图是一个多么宁静的世界呀,万籁俱寂 , 没有百鸟啾啾,没有树叶沙沙…… |

分析诗歌 八月湖水平,涵虚混太清。 气蒸云梦泽,波撼岳阳城。 欲济无舟楫,端居耻圣明。 坐观垂钓者,徒有羡鱼情。 ( 1 )从表达方式来看,本诗前四句是________,后四句是________。( 2 )《金玉诗话》云:“洞庭天下壮观,自昔骚人墨客,斗丽搜奇者尤众。……然莫若‘气蒸云梦泽,波撼岳阳城'。则洞庭空旷无际,雄壮如在眼前,至读子美诗,则又不然。‘吴楚东南坼,乾坤日夜浮',不知少陵胸中,吞几云梦也。”意即“杜诗的境界比孟诗要宽广的多”。你是否同意这种说法?为什么? |

阅读下文,回答问题。 习惯说 (清)刘蓉 蓉少时,读书养晦堂①之西偏一室。俯而读仰而思思有弗得辄起绕室以旋。室有洼,径尺,浸淫②日广。每履之,足苦踬③焉。既久而遂安之。一日,先君子来室中坐,语之,顾而笑曰:“一室之不治,何以天下家国为?”命童子取土平之。后蓉复履其地,蹶然以惊,如土忽隆起者;俯视,地坦然,则既平矣。已而复然,又久而后安之。 噫!习之中人④甚矣哉!足之履平地,而不与洼适也;及其久,则洼者若平;至使久而即乎其故,则反窒焉而不宁。故君子之学,贵乎慎始。 【注释】①养晦堂:刘蓉居室名。②浸淫:渐渐扩展。③踬:跌绊。④习之中人:习惯在人的身上一旦养成。 B: 先君子来室中坐,语之/卒中往往语 C: 顾而笑曰/顾野有麦场 D: 至使久而即乎其故/既可,公问其故 ( 2 )用“/”给文中画线的句子断句 俯 而 读 仰 而 思 思 有 弗 得 辄 起 绕 室 以 旋。 ( 3 )用原文回答:《习惯说》通过一件小事说明了什么深刻道理?请谈谈你的理解。 |

我的父亲母亲

我上大二时,父亲突然住院了,得的是肝癌,发现时已是晚期,听到这个消息我当时都傻了,第二天我就从武汉坐火车回了北京。

这一次,母亲破天荒地去了医院,不再读书写作,而是陪在父亲的病床前。看到母亲时,我有些恨她,虽然她比父亲的知识多,虽然许多生活的道理都是母亲告诉我的,但站在父亲的病床前,我还是觉得她渺小而可恨。这二十多年来,如果她能够替父亲分担一些家庭的重担,也许父亲就不会病成这样了。那天,我和母亲大吵了一架,我冲着母亲大叫:“你以为你挣了钱就了不起了?没有我爸,你有再多的钱都没用!”

父亲病危前倒数第三天,提出要回家住,我坚决反对,母亲却不顾我的反对,搀着父亲回了家。

回家后,父亲做的第一件事,就是围起围裙进厨房,无论我怎么阻拦,他还是坚持要自己做饭。母亲却始终没说话,靠在厨房的门上,看着父亲为她做饭。

我急得都快哭了,父亲的身体已经这样了,怎么可以再下厨房呢?我冲着母亲叫嚷:“爸给你做了一辈子的饭,难道你就不能看在儿子的分儿上饶他这一次,自己做顿饭吗?”

母亲没有理我,父亲也没有理我,他俩就像过去的几十年一样,一个闲着,一个做饭,看得我心都碎了。我真担心父亲突然会出什么问题。

父亲行动缓慢,做饭花了很长时间,最后,母亲竟然生气了,冲着父亲发火:“你个没良心的,难道你真的不愿意给我做饭了吗?你说过要给我做一辈子饭的!”她哭着躲进了卧室。我忍无可忍,可父亲却还跟从前一样,颤巍巍地把汤端上了桌。

不过这次,母亲很长时间没有走出卧室,父亲就右手拿着扇子,左手端着汤,朝卧室的门缝里扇,渐渐地,香味儿弥漫了整个屋子。母亲走了出来,抽抽搭搭地坐到了餐桌旁,喝了起来。

父亲共为我和母亲做了五顿饭。三天后,我和母亲把父亲重新送进了病房。父亲病痛中所有的饭菜都是奶奶做的,所有的衣物都是我洗的,母亲就整日坐在父亲床边给父亲读她自己写的书。我曾听见母亲这样对父亲说:“老伴儿呀老伴儿,以前你从来不看我写的书,现在你病了,就好好听我给你读书吧,这书里有你也有我呢。”

父亲走时,只有一句话留给我:“毕业后回北京,给你妈做饭。”而给母亲的也只有一句话,那就是:“老婆,你爷们儿走了,以后再也不能给你做饭了。”为了这句话,母亲哭了整整一个星期,不吃不喝,谁也劝不住,反复说一句话:“你说你要给我做一辈子的饭,怎么还没到一辈子,你就走了?”

父亲过世的第四年,一个周末,我跟母亲说:“要不您也再找个合适的老伴儿?免得我上班了,您一个人在家里闷得慌。”

母亲听了我的话,竟然不知所措。

我忙笑着安慰母亲:“您别着急,我说的是真的,您原来不是说单位里有比我爸更好的老头儿吗,要不您也带家来我看看?”

我是笑着跟母亲说的,可是母亲却哭着躲进了自己的卧室。

从此,我再也不敢在她面前提找老伴儿的事了。

父亲过世的第六年,母亲追随父亲而去。临终前,母亲说:“把我所有的书和你父亲的遗像一起烧了吧,让他和我一起走。”母亲去世的那天晚上,我流着泪看完了母亲出版的最后一本书。我和父亲一样,几乎从来没有认真看过母亲写的书。而直到此时,看完了母亲的最后一本书,我终于明白,母亲原来是那样地深爱着父亲,依赖着父亲,只不过,爱的方式与众不同。

( 1 )随着父亲病情的恶化,母亲是怎样做的?我对待母亲的态度有什么变化?阅读全文,完成下面的表格。|

父亲病情 |

母亲的做法 |

我对母亲的态度 |

|

肝癌晚期,突然住院 |

①________ |

有些恨她 |

|

病危前回家住 |

闲着,任由父亲为自己做饭 |

②________ |

|

病危重新住进医院 |

③________ |

基本理解母亲对父亲的爱 |

|

去世后 |

怀念父亲,不愿再找老伴 |

④________ |

母亲却始终没说话,靠在厨房的门上,看着父亲为她做饭。

( 4 )文章末尾说“我终于明白,母亲原来是那样地深爱着父亲,依赖着父亲,只不过,爱的方式与众不同。”文中母亲对父亲的爱是如何体现的?请找出两点。你有没有发现自己的父母也正在用与众不同的方式爱着对方?请谈一谈你的发现。关于“对联”的主题阅读

(话题背景)

1月17日,央视网与国家图书馆、中国楹联学会共同发起鸡年春节春联征集活动,三天时间内征集到原创春联2万多副。

对联,雅称楹联,俗称对子,它和律诗、京剧都属于中国文化的国粹,是“写在纸上、布上或刻在竹子上、木头上、柱子上的对偶语句。”其言简意深,对仗工整,平仄协调,是一字一首的中文语言独特的艺术形式。

(摘自互联网)

(话题溯源)

最早的对联是为了庆祝新春佳节,增添喜庆气氛的应时之作,被称之为春联。史料记载,早在秦汉以前,民间就有过年时在家门前悬挂桃符的习俗。人们在桃树做的木板上画符以辟邪、祈福,每年总把“就桃换新符”。随着吉祥话越写越多,桃木板不够写了,就把桃木板上的句子改写到红纸上,就出现了所谓的春联。

(话题现状)

近些年来,写对联、贴春联的人明显少了,因而有人担心对联文化将会逐渐衰落。如今,写对联已成为过去式,春联纸无处可寻,写对联的人也纷纷老矣。人们不再习惯于写对联,而是到超市、集市上去买对联。春联实现工业化生产后,商家年年只卖“大路货”,鲜有个性化春联。延续了千年的传统,正在悄然改变,慢慢淡出我们的生活。有新闻报道指出,单元楼住户权20%贴春联,在“键盘时代”,能够自创、自书春联的人,更是凤毛麟角。

(调查数据)

一项网络调查显示:

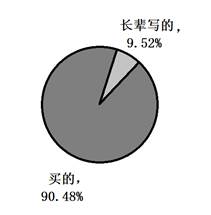

(一)你家过年对联的来源

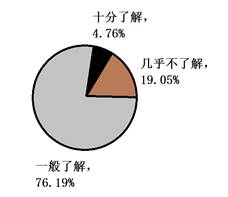

(二)你对对联知识了解多少?(分为“十分了解、一般了解、几乎不了解”)

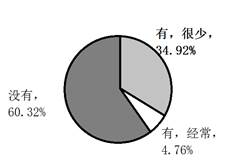

(三)日常生活中你会创作吗?

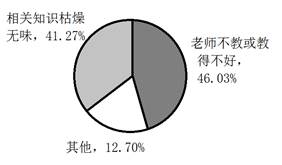

(四)你认为目前学生不了解对联的原因是什么?

(各方声音)

中国楹联学会会长孟繁锦:对联是传统习俗也是传统文化的瑰宝,千百年来传播文化、鼓舞士气,作用大,影响广。这种文化能够传承到今天,是不断沉淀,不断取其精华,去其糟泊的结果,更是受到广大人民群众欢迎的结果。

中国楹联学会副会长叶子彤:文化是民族的血脉,一个民族如果没有文化,不可能屹立在世界民族之林。所以我们要弘扬传统文化,包括对联文化在内。通过对联文化教育人民、鼓励人民、激励人民能够在社会的发展建设中发挥应有的作用。

小学教师崔伟明:国家越来越重视传统文化,国家领导人讲话中常用到对联,语文课本也增加了对联知识,就连春晚也推出对联。然而现在对联文化存在断层现象,热爱对联文化的人都是五十岁以上年长的人,中青年人很少,他希望通过在学校推广对联文化,让孩子了解并喜欢对联文化,成为对两文化的传承者。

(摘自互联网)

(精选案例)

“执政为民众志成城描绘宏伟蓝图,依法治市深化改革建设幸福商洛。”今年元旦过后,经过市政府的人们都会看到这样一幅大气磅礴的对联。创作这幅对联的人是商州城区一位年过七旬的老人,他叫刘心诚。几十年来,老人醉心于对联,把自己的社会阅历和心得,结合社会政治、经济环境编写成了一幅幅朗朗上口的对联,以此传承古老的对联文化,弘扬社会正能量。

(摘自《商洛日报》2015年2月12日)

(新闻现场)

石碁镇中心小学引导学生学对联、赏对联、写对联。石碁镇每月一联活动中,总有一群小学生参加,他们来自石碁镇中心小学,别看年纪小,却已是十足的小联迷,他们的作品不仅在石碁镇每月一联活动中脱颖而出,还有多幅作品被中国楹联学会会刊《对联》采纳并刊登。

(摘自《番禹日报》2015年5月17日,有删改)

( 1 )从下列选项中选出与文意不相符的一项是( )要求:①除诗歌外,体裁不限。②文中不得出现真实的人名、校名③不少于600字。

题目一:有一首歌唱道:“幸福在哪里?朋友啊告诉你:她不在柳荫下,也不在温室里。她在辛勤的工作中,她在艰苦的劳动里。…… 她在精心的耕作中,她在知识的宝库里。”请以“幸福”为话题自拟题目写一篇作文。

题目二:动力缘于_______(先将题目补充完整,然后作文。)