| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

| 分 值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |

| 得 分 |

| 1、 | 对这首词理解分析不正确的一项是( ) A: 上阙写词人把酒问月,萌生了“乘风归去”的奇想,而天上的高寒又使他转向对人间的喜爱。B: 下阙写词人望月怀人,由感伤离别转为对离人的祝福。在词人眼里,月圆人团圆是一种自然常理。 C: “但愿人长久,千里共婵娟”,表明情意的相通不受时空阻隔,这是对一切经受离别之苦的人们的祝福。 D: 全词以“明月”贯穿,咏月兼怀亲人,表达了词人旷达的胸怀和乐观的情致。 |

| 2、 | 下列加横线字注音完全正确的一组是( ) A: 菜畦qí 讪笑shān 确凿záo 瞬息shùnB: 油蛉líng 秕谷bǐ 涉足shè 伫立zhù C: 收敛jiǎn 书塾shú 旋转zhuàn 襟上jīn D: 蝉蜕tuì 环谒hè 简陋lòu 脑髓suǐ |

| 3、 | 下列句子没有语病的一项是( ) A: 金沙湖景区修剪和栽种树木也着眼在画意。 B: 2016年4月4日,儿童文学作家曹文轩荣获“国际安徒生奖”,该奖每两年评选一次,被誉为“小诺贝尔文学奖”。 C: 在推进“大阅读”活动中,我校专门开辟了“走进经典名著”、“我与文学巨匠对话”等活动。 D: 随着“一师一优课”活动的开展,使我县教师的教学水平跃上了一个新台阶。 |

| 4、 | 依次填入下列横线处的词语,最恰当的一项是( ) ①丧失阅读的习惯,我们哀悼的将不仅是实体书店的消亡,而是一个崇尚诗书礼乐的民族失去精神家园后的________。 ②不可否认,个别干部对群众疾苦________,而焦裕禄同志却是心中只有群众,唯独没有自己的好干部。 A: 迷离 莫衷一是B: 迷惘 漠不关心 C: 迷醉 莫衷一是 D: 迷离 漠不关心 |

| 5、 | 下列对语文知识和传统文化常识解析正确的一项是( ) A: “商鞅立木、尾生抱柱、一诺千金、烽火戏诸侯”都是中国古人诚信守信的故事。 B: 《史记》中“世家”是用来记述名臣的,周亚夫是汉代名将,所以记录在世家中。 C: “坚定的信仰,是长征留给我们宝贵的精神遗产。”这句话的主语中心语是“信仰”。 D: “这个时刻的每一分钟对喜欢挑战的人来说都是一种享受。”这句话的主干是“时刻是享受。” |

| 6、 | 下列句子的解释有误的一项是( ) A: 但操有问,植即依条答之。译文:但是曹操有了问题,曹植还是一一回答。 B: 匹夫安敢欺我耶!译文:这个人怎么敢欺骗我呢! C: 主簿杨德祖先知大王欲归之意。译文:主簿杨德祖预先了解大王打算收兵回朝的心意。 D: 明日用大簏装绢,再入以惑之。译文:明天用大簏装丝绢,再抬入宫来迷惑大王。 |

| 7、 | 下列各组划线字读音完全相同的一项是( ) A: 追溯/迷朔迷离 纤细/阡陌 强迫/强人所难 B: 新鲜/鲜为人知 殉职/绚丽 蓦然/夜幕 C: 掸帚/肆无忌惮 蕴藉/狼藉 毗邻/庇荫 D: 取缔/根深蒂固 谄媚/阐述 蠕动/相濡以沫 |

| 8、 | 依次填入下列句子横线处的词语,最恰当的一项是( ) 西汉南越王墓位于广州解放北路的象岗山上,墓中出土文物1000多件,其中,龙凤纹玉环设计精美,可谓 。玉环双面透雕,分为内外两环。内环一游龙居环心,前后足及尾延伸出外环;外环有一凤立于游龙伸出的前爪上,回眸与游龙对视。润泽剔透的玉质和龙凤呈祥的寓意 ,让人惊叹不已,观看这件精美文物的人 。 A: 巧夺天工 相辅相成 趋之若鹜 B: 鬼斧神工 相辅相成 接踵而至 C: 巧夺天工 相得益彰 接踵而至 D: 鬼斧神工 相得益彰 趋之若鹜 |

| 9、 | 请选出下列句子中没有语病的一项( ) A: 汶川地震发生后,全国人民无时无刻不关注着抗震救灾的进展情况。B: 天渐渐转暗,墨似的乌云和倾盆大雨顿时从空中倾泻下来。 C: 因为我从小就喜欢篮球,所以姚明对我一点儿也不陌生。 D: 当奥运圣火在深圳传递时,让我们看到了无数感人的画面。 |

| 10、 | 下列童话故事中,属于《安徒生童话》的是( ) A: 《白雪公主》 B: 《青蛙王子》 C: 《小红帽》 D: 《卖火柴的小女孩》 |

| 阅读下面这首词,回答下列小题。 水调歌头·明月几时有 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。 明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 ( 1 )下列对这首词的理解和分析,不正确的一项( )A: 词前小序交代了写作的时间及写作的缘由,并领起全篇。 B: 词人把酒问天,写出了对宇宙和人生的疑感。也表达了对明月的赞关和向往。 C: 词人在“我欲”“又恐”“何似”的情感波澜中,含蓄地表现出对人间生活的厌弃。 D: “不应有恨,何事长向别时圈”表面写对明月的埋怨,实际表达亲人不能团聚的惆怅。 ( 2 )这首词中加线的句子为什么历来为人们所称道? |

阅读《义田记》,完成第后面的题。 ①平生好施与 ( ) ②日食 ( ) ③尝有志于是矣( ) ④及参大政( ) ( 2 )下列句中加点词的用法与意义不相同的一项是 ( )。 A: ①既而为西帅②及为相 B: ①以其所入②以衾拥覆 C: ①而终其志②择其善者而从之 D: ①此其大较也②常蹲其身 ( 3 )用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。 公 虽 位 充 禄 厚 而 贫 终 其 身。( 4 )翻译句子。 ①择其亲而贫、疏而贤者,咸施之。 ②燕雀安知鸿鹄之志哉?(《陈涉世家》)( 5 )本文是钱公辅为范仲淹立的碑,主要讲述了什么内容? |

阅读下文,回答问题

人工智能赢了,人类该恐惧吗?

刘慈欣

“AlphaGo”和李世石的围棋大战最终以4:1落幕。“赢了!正如我们登上了月球。”当“AlphaGo”在首场“人机围棋大战”中击败韩国著名棋手李世石九段后,“AlphaGo”创始人哈萨比斯第一时间在“推特”上如此写道。伴随人机大战而起的,除了有关人类尊严的话题,就是对人工智能快速发展的恐惧。这种恐惧并非完全没道理,但可能方向错了。

像科幻小说或电影描述的那样,人工智能将“崛起”并最终统治人类,这是许多关心这一问题的人共有的恐惧。计算机刚出现不久,计算速度就远比人快,现在人工智能在围棋比赛中战胜人类,也只是量变而非质变,因为原本计算、检索等就是其擅长领域。而在其他领域,人工智能进展十分缓慢。很多事人类做起来易如反掌,计算机却基本上做不了,最明显的是理解自然语言,目前计算机只能做到把语言抽出来和数据库相匹配进行对应式理解,对于复杂语言的理解,计算机也无能为力。此外,人类的直觉、想象力等能力,对目前的计算机来说非常困难。目前,包括“AlphaGo”在内的弱人工智能,要想在智力上全面超越人类还遥不可及。

强人工智能如真能出现,人类依然可以应对。人工智能不可能强大到没有弱点。人类也不可能预测不到某种级别的强人工智能即将出现,所以必然会在其出现之前采取一系列措施,譬如不让它与外部世界有硬件上的连接或是断绝所有能量供应,让其没办法生存等。再退一万步,即便强人工智能最后自我生存下来,避免被人类消灭,人类也可能找到与之共存的方法,并不是一定会被其奴役,比如人机结合就是一个共存的途径。

人类要想抵达强人工智能阶段,至少还面临三道技术障碍,最终它们能不能被克服,目前仍不得而知。第一,我们对自身意识的产生、智力以及脑科学研究还处于初级阶段。大脑神经元数量就像银河系的星星一样有上千亿个,每一个神经元结构都极其复杂。第二,目前计算机的性能提升速度很快,但使用的结构与我们的大脑结构完全不同。而对新结构的计算机研究进展却很缓慢。第三,更为传统的障碍是现阶段计算机总体计算容量还没达到人脑的容量。

其实,我们更应担忧的是人工智能将抢走人类的工作,而这种进程已经开始。目前,电子商务中的选货、付款等网络销售系统操作过程都需依赖人工智能。在可见的未来,更多的服务性行业、机械性的工作都将由人工智能替代,它可能让我们的社会结构产生很大改变。

因此,现在也到了需要考虑人类与人工智能关系的时刻。现在看来,人工智能和人类兼具伙伴、朋友和竞争对手的关系。核能最初作为恐怖武器曾可能毁灭世界,但最后还是人类的理性战胜了疯狂,现在核能基本被关到笼子中,成为了人类伙伴。人工智能也是这样,发展人工智能肯定面临风险,但任何技术发展都面临风险,人类不会因此而不去发展。人工智能是人类文明发展的希望,但发展过程中如果有危险,那我们必须共同去面对,并努力消除它。

(选自2016年3月《环球时报》,有删改)

【链接一】人类水平的人工智能被称为强人工智能。我们目前能看到的人工智能被称为弱人工智能,主流科研集中在此。如果人工智能研究者最终设法跨越实现了强人工智能,那结果应该不是一台仅能匹敌人类智力水平的计算机。强人工智能最终会被用来引导自己的智力发展,它会专注于提高自己的设计,重新改写自身软件,使用进化技术来创建、测试和优化改进其设计,这将带来迭代过程,每次修改后系统都将变得更聪明能干。随着循环不断加快,最终的结果将产生智能爆炸,很可能最终产生一台比任何人类都聪明十万甚至上百万倍的机器。(节选自2016年3月《三联生活周刊》)

【链接二】人工智能领域有一个悖论,叫作莫拉维克悖论。对人工智能而言,高层次的推理几乎不需要计算,但低层次的感觉运动技能则需要大量的计算。这就导致一些对于人类来说非常困难的任务,例如精密点焊机等,对于机器人来说非常简单;而很多对于人类来说非常简单的任务,例如清理餐桌等,对于机器人来说却非常困难。这应了图灵奖得主、计算机科学家唐纳德•克努特的话:“目前,人工智能在所有需要‘思考’的领域中成功了,但是却在人和动物‘不思考’的领域中失败了,‘不思考’比‘思考’在某种程度上更难。”(摘自网络,有删改)

【链接三】1997年,IBM公司制造的著名的“深蓝”计算机在一场国际象棋比赛中击败了世界国际象棋冠军盖瑞•卡斯帕罗夫。“深蓝”的运算速度是人脑的几百万倍,它就像一台计算器,会算算术但毫不理解什么是数学。前不久,谷歌公司开发的一款围棋程序“AlphaGo”以4∶1战胜了韩国棋手李世石。“AlphaGo”的表现则完全让人看不出是电脑在下棋,“AlphaGo”的成功秘诀就是模仿人类通过神经网络进行“深度学习”。“深度学习”是指多层的人工神经网络和训练它的方法。通俗讲就是指计算机通过深度神经网络,模拟人脑的机制来学习、判断、决策。(摘自网络,有删改)

①人类要想抵达强人工智能,至少面临三道技术障碍,主流科研都集中在此。

②“深蓝”击败了世界国际象棋冠军,它的运算速度是人脑的几百万倍,所以它比人类聪明。

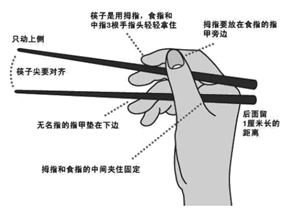

( 2 )简要分析第一段中“赢了!正如我们登上了月球。”一句的表达作用。( 3 )根据全文内容,概括作者所要表达的思想观点。( 4 )“AlphaGo”和李世石的机人大战最终以4:1落幕,这个结局引起了许多人的关注。你会如何评价4:1的这个结果呢?请结合文章和三个链接材料谈谈你的见解。材料一:筷子,是中国文化代表符号之一。古时称为“著”,后流传到南方,因“箸”的谐音为“住”,住在河边的船家忌讳这个词,便把“箸”改为“快”,讨个口彩。又多以竹子为做筷子的工具,所以给“快”字加个竹字头,“筷子”便流传开来。《韩非子·喻老》载:“昔者纣为象著,而箕子怖。”也就是说,我国有史记载的用筷历史已有三千多年。筷子“头圆尾方”象征着中国人对“天圆地方”的传统解读,是中国人对世界基本原则的理解。手持筷子时,拇指食指在上,无名指在下,中指在中间,隐含着中国“天地人”三才文化,是中国人对人和世界的关系理解。筷子虽为寻常物,却蕴藏着丰富的文化内涵。蔡元培曾在法国设在餐宴会招待客人时说:“早在三千多年前,我们的祖先也用过刀叉,不过中华民族是酷爱和平的礼仪之邦,宴会上出现刀叉会被人视为凶器,影响友好欢乐的气氛。”筷子文化源远流长,日本、韩国、朝鲜、越南等国用筷的习俗皆由我国传入。

材料二:一双筷子承载了太多的情感和记忆。每一个中国人,都有关于家的味道,它是一个味觉的习惯,也是一种情感的记忆,南北不一,味道各异,但对家人的爱,却是唯一。小孩通过筷子第一次尝到了人生的酸甜苦辣,老人通过筷子尝到了儿孙满堂的幸福滋味,孤独的人因为“添双筷子”找到人情温暖,相守的人悟到心灵的依偎……传承、明理、关爱、思念、睦邻、感恩等含蓄的情感与礼仪传统,都可通过一双筷子体现出来。

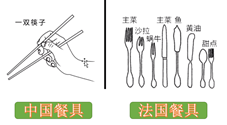

材料三:下边是关于法国和中国餐具的图片。

写作提示:①说明要素要全面;②思路清晰;③80字为宜。

生活有七彩色:赤橙黄绿青蓝紫。哪种颜色最美丽?

请以“美丽的颜色”为题目,写一篇文章。

要求:①请先在答题卡上所选题号后的括号内打“√”,然后再作文。②立意自定,文体自选(除诗歌外),不得套作,不得抄袭。③字数不少于600字。④文中不得出现真实的地名、校名和人名等与考生信息相关的表述。