| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总 分 |

| 分 值 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 |

| 得 分 |

| 1、 | 下面的字注音全部正确的一项是( ) A: 震悚(sǒng) 愧怍(zhà) 契约(qì) 诲人不倦(huì) B: 眼翳(yì) 亘古(gèn) 迸溅(bèng) 颤抖不已(chàn) C: 门槛(kǎn) 累赘(zhuì) 诘问(jié) 忍俊不禁(jìn) D: 取缔(tì) 晌午(shǎng) 字帖(tiè) 深深忏悔(chàn) |

| 2、 | 下面句子中停顿的划分不正确的一项是( ) A: 湖中人/鸟声俱绝 B: 湖中/焉得更有此人 C: 余/强饮三大白而别 D: 舟中人/两三粒而已 |

| 3、 | 下列句子中划线的成语运用不恰当的一项是( ) A: 我们范老师读课文既流利又抑扬顿挫 , 很感染人。B: 放学后,山村的校园里人已经很少了,真是人声鼎沸。 C: 邓稼先是中华民族核武器事业的奠基人和开拓者,是中国家喻户晓的人物。 D: 对人不要吹毛求疵 , 应该宽容大度。 |

| 4、 | 下面文学常识的表述有错误的一项是( ) B: 《水浒传》是元末明初小说家罗贯中写的,《智取生辰纲》就是选自这本小说。 C: 《名人传》叙述了贝多芬、米开朗琪罗和托尔斯泰苦难和坎坷的一生,赞美了他们的高尚品格和顽强斗争的精神。 D: 《闻一多先生的说和做》用夹叙夹议的方法记述了闻一多先生的事迹,表现出他说做统一,表里如一的高尚人格,赞扬了他为国家、为民主的献身精神。 |

| 5、 | 下列句子没有语病的一项是( ) A: 优秀的文学作品不在于语言是否华丽,而在于词语用得恰当、思想内涵深厚。 B: 微信等网络社交工具越来越受到人们青睐,它加快了信息流通的速度和规模。 C: 为了丰富同学们的课余生活,学校团委积极开展阅读经典,相伴美好生活。 D: 网约滴滴快车合法化,并不意味着网约快车存在的各种安全问题就随之消失。 |

| 6、 | 下列成语使用错误的一项是( ) A: 孩子应该干、可以干的事,要让他们自己去干,父母不要越俎代庖。 B: 在目眩神迷的感官刺激背后,电影《天才枪手》所表现的主题,更值得我们回味反思。 C: 在艾弗森的带领下,“76人”队发挥出色,轻描淡写地将比分反超。 D: 军阀张宗昌胸无点墨,却喜欢附庸风雅,常常闹出丑剧,真是贻笑大方。 |

| 7、 | 下列划线字的注音全都正确的一项是( ) B: 翩然(piān ) 蟾蜍(yú ) 追溯(sù ) 藩篱(fān ) C: 阻遏(yè ) 仄歪(zè ) 瓦砾(lì ) 箱箧(qiè ) D: 疮疤(chuāng ) 颓唐(tuí ) 凹凼(dàng ) 取缔(dì ) |

| 8、 | 下列句子中没有语病的一项是( ) A: 晚会结束之后,她那优美的舞姿、动听的歌声一直回响在我耳边。B: 网速能否真正的提升,关键在于网络运营商是否有提高优质服务的意识。 C: 通过开展赛龙舟、包粽子活动,可以使屈原的爱国精神代代相传。 D: 人们被老人那清晰的思路、乐观的情绪深深感染了。 |

| 9、 | 依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( ) 近年来,我国各地普遍兴起育家风、传家教宣传活动,凝聚起万千家庭的向善力量。家风也称“门风”,是一个家庭或一个家族的文化基因,由上一代传给下一代,一代代不间断地传递、延续。________________。 ①从而使一个人在进入复杂的社会后,拥有辨别、筛选、取舍的能力 ②在中华传统文化中,家教塑造着中国人的世界观、人生观、道德素养、为人处世及生活习惯 ③关系到整个家族对外的社会形象和社会评价 ④这其实是给人思想加工的第一道工序 ⑤家风好不好,直接决定了这个家族或者这个家族的走向 A: ①⑤④②③ B: ②①⑤④③ C: ⑤③②④① D: ④⑤③①② |

| 10、 | 下列关于文学名著表述有误的一项是( ) A: 丽达勤奋、刻苦、不怕困难,照顾身体状况不断恶化的保尔,帮助其完成《暴风雨所诞生的》的创作。同时也在保尔的帮助下努力学习,不断进步。 B: 鲁迅作品中常用对比手法,如《无常》通过无常这个“鬼”和“人”的对比,刻画出现实生活中某些人的丑恶面目;《狗·猫·鼠》中对隐鼠的爱和对猫的憎恨形成鲜明对比。 C: 《水浒传》中塑造的人物形象鲜明生动,即便是反面人物也是如此,如高俅、蔡京、西门庆,作者虽然只做了几笔简单的勾勒,却给人留下了深刻的印象。 D: 孙悟空具有敢于斗争、藐视权威的叛逆精神。在龙宫,他唬得老龙王胆战心惊;在冥府,他使十殿阎王躬身作揖;在天宫,他把玉皇大帝吓得惊惶失措。 |

| 阅读下面的古诗,完成下列小题。 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄 杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。 我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。 ( 1 )诗人表达离别伤感的愁绪时,写到了哪些景物?( 2 )诗歌后两句语言凝练,内涵丰富,你从中读出了哪几层意思? |

| 阅读下面文言文,回答后面小题 凡草木之生石上者,必须微土以附其根。如石韦、石斛之类,虽不待土,然去其本处,辄槁死。惟石菖蒲并石取之,濯去泥土,渍以清水,置盆中,可数十年不枯。虽不甚茂,而节叶坚瘦,根须连络,苍然于几案间,久而益可喜也。其轻身延年之功,既非昌阳之所能及。至于忍寒苦,安澹泊,与清泉白石为伍,不待泥土而生者,亦岂昌阳之所能仿佛哉?余游慈湖山中,得数本,以石盆养之,置舟中。间以文石,石英,璀璨芬郁,意甚爱焉。顾恐陆行不能致也,乃以遗九江道士胡洞微,使善视之。余复过此,将问其安否。 (节选自苏轼《石菖蒲赞》一文) 【注释】昌阳,《名医别录》认为昌阳和菖蒲是两种不同的植物。 ( 1 )请解释下列加下划线词的意思。①濯去泥土________ ②置盆中________ ( 2 )用现代汉语翻译下面句子。苍然于几案间。 ( 3 )请简要概括石菖蒲的特点,并揣摩作者对石菖蒲的情感。 |

(见书)

2019年3月《见字如来》出版。该书收录了四十六篇说文解字,每一篇都有一段“得胜头回①”,说的是作家生命里与字相逢的风景、际遇,后文便是关于汉字的形、音、义与词组的说解、甚至延伸变化。

(听言)值《见字如来》出版,澎湃新闻专访了张大春。

澎湃新闻:您找的字大概要具备哪些特点,是否字形字义在演变中有较为明确可辨等特点?

张大春:这个没有,单个字出现在这本书里是没有认知顺序或教学阶段的。每一期写什么字,我要先跟杂志主编商量,比如这一期专题是“魔术师”,那我就会写“魔”字。换言之给我任何一个汉字,我都可以想办法写这个字。

澎湃新闻:具体的写作中,比如要写某一个字,怎么去形成一篇文章?

张大春:首先你当然要知道怎么查工具书,但是你也要在平常生活中有一些知识积淀,那些积淀应该是来自于你对这个字非比寻常的解释有些印象。比如说“牙”这个字,它表面上看就是我们嘴里的器官,另外它还有“中介”的意思,市集交易的经纪人自唐、宋起便称为牙人、牙侩、牙郎,以中介生意为业的商行就是“牙行”,这就牵涉到这个字的序列。所以我们平常多多少少可以累积一些对一个字不常用的解释,或不常用的意义,我们要有一些好奇心。

澎湃新闻:构成你的知识体系是小时候家里教育的耳濡目染还是后来的学习?因为现在我们接受的大多数的教育,并不会太多关注一个字诸多不常用的衍生意义。

张大春:我觉得一代一代人对文字的追求往往是它固定的意义,或者说是大家都使用的意义,一个是从众,一个是从俗。我年纪越大越会发现,过去以为跟它很熟的字不一定是真的熟悉。有的时候一个字在一千年前是那个解释,到八百年前是另一个解释,到三五百年以前又换了一个解释,这个中间的流变其实就是文化,就是文化的累积,不论哪个对哪个错,或者哪个比较早哪个比较晚,都是文化的痕迹。我们说文化,主要内涵就是在这上面。

澎湃新闻:今人写作一本“说文解字”应该本着哪一种解读,是更该追溯它产生之初的字形以及在历史中的演变和准确含义,还是更侧重它易于理解的一种解读?

张大春:学术研究或对文章字词意义的解释,有时太重视它的正确性了,但它的广泛性可能更应该重视。许慎非常重要的一点是最大宗地处理那么多汉字,而且每个汉字都运用了高度的想象力。举个例子,掉东西的“掉”,我们今天说掉东西就是掉下去了,其实掉是摇的意思。右边的“卓”是旗子的意思,手摇旗子就是“掉”。以前有人给苏东坡出了个题,要求用最简单的几个字表达这句话:有一头鳄鱼跑到河边把一只老虎拽下河里,淹死之后吃掉了。苏东坡十个字就解决了:“潜鳞有饥蛟,掉尾取渴虎。”十个字感觉像诗句,而且有声律的美感,掉字就是取“摇摆”的意思,掉是摇的意思就是许慎猜出来的。

澎湃新闻:所以哪怕并不是用严谨的文字学阐释字义,而是加入了很多个人解读与猜测,你觉得也是可以的?

张大春:我们接受某一个文字的解释是要有理据的,有时候你没有办法找到那么多材料去验证,所以你只能去解释,那个解释你也不能说符合了某个字形就是对的,不符合就是错的。在我看来文字学接近一半都是猜谜,猜谜很有趣的,不要担心它的对错。因为在文字学里,对和错是游动的,有的时候你会觉得这样解释是千古不易的,但两年以后就有新材料告诉你错了。我倒觉得,利用对字符的好奇所形成的种种想象,开发对世界的认知情趣和好奇心,是一种好的能力。

澎湃新闻:你怎么看现在的很多古装影视剧里的场景设定及台词?

张大春:我们现代人写历史小说用比较极端的意义来讲,那就是绝对的虚构。有多少材料都不是历史现场,正因为如此我觉得在设计古人对白的时候要更谨慎,只要这个语词在那个时代还没有出现我就不会用。讲究字词的来历,主要的目的是还原一个比较类似的历史场景,比如我看《琅琊榜》,里面出现一句话“我不过是誉王利用的一颗砝码”,“砝码”是西方传输进来的。

(本材料为澎湃新闻记者2019年01月18日专访节选,有删改)

【注释】①得胜头回:宋、元说书人的术语。在开讲前,先说一段小故事做引子,谓之“得胜头回”,取其吉利之意。

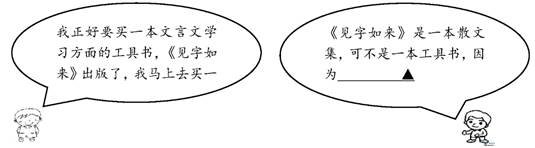

( 1 )(全景扫瞄)联系选文内容,下列说法不正确的一项是( )(助答小贴士)

|

宋体 |

篆文 |

||

|

即 |

| | 装满食物的器皿 |

| | 跪坐在器皿前面的人 | ||

| 既 | | | 装满食物的器皿 |

| | 吃饱后,掉头嘴背着面前餐桌的人 | ||

阅读朱启新的《筷子中的文化》一文,完成下列各题。

①古人称筷子为“箸”,这个专称自商代一直沿用至宋末,到了明代才逐渐称“箸”为筷子。如明人陆荣《椒周杂记》载,吴中民间行船时忌说“住”,因箸同“住”音(“住”,慢),所以要把“住”改为“快”,“箸”便叫成“筷子”了。以后,一些读书人也渐称“箸”为“筷”。

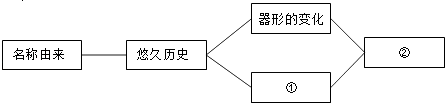

②用筷历史,已有3000多年,早在商代,纣王已用象(牙)箸。在长期的使用中,根据考古资料提供的信息,既有器形的变化,也有制作质地的不同。

③筷子的器形,最初,两头同样粗细。先秦时期乃至汉初的“箸”,都是上下一般粗细,分不出手握的筷头和夹食的筷足。已知最早的铜筷出自云南一墓中,整体圆柱形,长约20多厘米,属春秋晚期。安徽出土的一批东周青铜器中也有铜筷一双,细长方形,残长20.3厘米,宽4毫米。及至宋代,筷子的粗细又有了变化。四川发现的一座宋代窖藏出土的一双铜筷,长24厘米,筷首与筷足,粗细已很分清了。

④古代的箸,长短并无定制,约20厘米左右。形体有方有圆,其径一般在0.4厘米左右,最粗不会超过0.6厘米,比今日用筷要细——古人之箸用来夹羹汤中的菜。《礼记•曲礼》说:“羹之有菜者用挟(即“箸”),其无菜者不用挟。”夹羹内的菜,分量不多也不重,不同今日要夹大块食物,或者用劲撕裂食物。箸之细径不碍使用。

⑤制箸材料,通常采用竹、木。此外尚有铜、玉、骨、银等。最广泛使用的是竹制和木制。筷子作为我国文化特征之一,源远流长。各地也都有名筷生产,如北京的雕琢玉筷,成都的刻花竹筷,杭州的天竹圆头筷,广州的乌木筷和象牙筷……真是很美。

⑥筷子挺直,宁折不曲。唐玄宗李隆基特赐给宰相宋碌一双金筷,以表彰他的秉性耿直如筷。明代程良规的《咏竹箸》诗,写得也很有意思:“殷勤问竹箸,甘苦乐先尝。滋味他人好,尔空来往忙。”此诗语句通俗,热情讴歌了筷子默默为他人奉献的精神。

(有删改)

( 1 )结合②③两段的内容,说说能否去掉其中划线的“已知”一词,为什么?( 2 )简要说说第⑤段中划线句子的作用。( 3 )阅读全文,在下列方框中的①②两处填写合适的内容。

作文:

在人的一生中,总有一些记忆值得珍藏,总有一些道理值得感悟,总有一些梦想值得追求……

请你以“值得”为题,写一篇作文。

要求:①请你自选角度,自选文体;②文中不得出现真实的人名、班级;③不得抄袭试卷内容;④作文不少于600字。