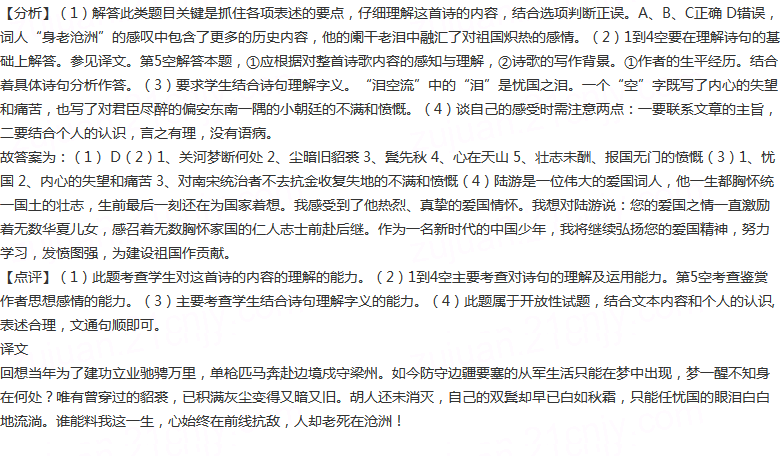

小学语文试题:五年级上册 诗歌鉴赏

诉衷情

[宋]陆游

当年万里觅①封侯,匹马戍②梁州。关河梦断何处,尘暗③旧貂裘④。 胡未灭,鬓先秋,泪空⑤流。此身谁料@,心在天山,身老沧洲。

【注释】①觅:寻找。②戍:防守。③暗:变得暗淡。④貂裘:貂皮裘衣。⑤空:白白地。⑥料:预料。

【资料】陆游生于两宋之交,成长在偏安的南宋。民族的矛盾、国家的不幸和流离的生活给他留下了不可磨灭的印象,他一生都致力于祖国的统一大业。豪迈而悲壮是他一生诗词创作的基调,而诗词的主旋律就是浓浓的爱国情怀。以下选取的是陆游不同年龄阶段的诗作。

考点:

文言文阅读

答案:

( 1 )D

( 2 )【第1空】关河梦断何处

【第2空】尘暗旧貂裘

【第3空】鬓先秋

【第4空】心在天山

【第5空】壮志未酬、报国无门的愤慨

( 3 )【第1空】忧国

【第2空】内心的失望和痛苦

【第3空】对南宋统治者不去抗金收复失地的不满和愤慨

( 4 )陆游是一位伟大的爱国词人,他一生都胸怀统一国土的壮志,生前最后一刻还在为国家着想。我感受到了他热烈、真挚的爱国情怀。我想对陆游说:您的爱国之情一直激励着无数华夏儿女,感召着无数胸怀家国的仁人志士前赴后继。作为一名新时代的中国少年,我将继续弘扬您的爱国精神,努力学习,发愤图强,为建设祖国作贡献。

1、五年级上册 诗歌鉴赏 | 查看答案解析

诗歌鉴赏。

乡 愁

——余光中

小时候,

乡愁是一枚小小的邮票,

我在这头,

母亲在那头。

长大后,

乡愁是一张窄窄的船票,

我在这头,

新娘在那头。

后来啊,

乡愁是一方矮矮的坟墓

母亲在里头,

我在外头。

而现在,

乡愁是一湾浅浅的海峡,

我在这头,

大陆在那头。

( 1 )读了这首诗后,你的感受是什么?2、五年级上册 诗歌鉴赏 | 查看答案解析

渔家傲-秋思

(宋)范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

( 1 )你觉得“羌管悠悠霜满地”这一句的意思是________。①“人不寐,将军白发征夫泪”的意思是“征人不能入睡,将军头发花白出征,夫人流下了泪水”。

②首句中的“异”字统领了上阕中衡阳雁、边声连角、千嶂、长烟、落日、孤城等景物。

③“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计"是全词的核心部分。

( 3 )找出这首词中描写边地荒凉冷落景色的句子。3、五年级上册 诗歌鉴赏 | 查看答案解析

乡 愁

余光中

小时候

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

长大后

乡愁是一张窄窄的船票

我在这头

新娘在那头

后来呵

乡愁是一方矮矮的坟墓

我在外头

母亲在里头

而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头

( 1 )这首诗是按什么顺序写的?从哪儿可以看出?