小学语文试题:六年级上册 现代文阅读

在伯父逝世那一年的正月里,有一天,是星期六的下午,爸爸妈妈带我到伯父家里去。那时候每到周末,我们姐妹三个轮流跟随着爸爸妈妈到伯父家去团聚。这一天在晚餐桌上,伯父跟我谈起《水浒传》里的故事和人物。不知道伯父怎么会知道我读了《水浒传》,大概是爸爸告诉他的吧。老实说我读《水浒传》不过囫囵吞枣地看一遍,只注意紧张动人的情节;那些好汉的个性,那些复杂的内容,全搞不清楚,有时候还把这个人做的事情安在那个人身上。伯父问我的时候,我就张冠李戴地乱说一气。伯父摸着胡子,笑了笑,说:“哈哈!还是我的记性好。”听了伯父这句话,我又羞愧,又悔恨,比挨打挨骂还难爱。从此,我读什么书都不再马马虎虎了。

那天临走的时候,伯父送我两本书,一本是《表》,一本是《小约翰》。伯父已经去世多年了,这两本书我还保存着。

( 1 )“伯父摸着胡子,笑了笑,说:“哈哈!还是我的记性好。”分析不正确的一项( )考点:

语段阅读

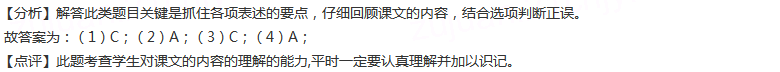

答案:

( 1 )C

( 2 )A

( 3 )C

( 4 )A

1、六年级上册 现代文阅读 | 查看答案解析

又到秋天

初秋的早晨已变得沉静,太阳也姗姗来迟了。天空抹上了一层淡淡的青灰,略显着忧郁的神情。秋天收敛起张扬,进入了沉思。

我们每每会被季节里异彩纷呈的景致感染,陶醉其中,而不能自拔。而我,似乎对秋天情有独钟;到了秋天,心中会自然涌动起一股缠绵的情谊。并且,只有到秋天,才会产生浓浓的醉意。我在秋天里徜徉,在秋天里沉醉,又在秋天沧桑的目光中,去感受她的静谧与安详。

秋天深情的回眸,是否会把我们带到遥远的岁月?我们曾经蒙昧无知,我们曾经天真无邪;我们曾经在无忧无虑中沐浴灿烂的阳光,呼吸洁净的空气;我们又曾经在童年的梦里编织绚丽的彩虹。

(有删改)

( 1 )根据上下文解释词语。①姗姗来迟:________

②无忧无虑:________

( 2 )秋天的天空是什么样子的?在短文中找出来。2、六年级上册 现代文阅读 | 查看答案解析

苇花温暖(节选)

①喜欢看初冬的芦苇,白茫茫的,好似原野提前飘落的雪。“十分秋色无人管,半属芦花半蓼花。”在元人黄庚眼里,平分秋色的是芦花和蓼花,蓼花以热烈为美,那芦花则是清淡传神。萧瑟之中舞动的柔软的苇花,已是初冬原野里的主角。

②关于芦苇的诗句散落在历史的书卷中,最初的,是来自《诗经》的“蒹葭苍苍……在水一方”,再没有哪一个词比“苍苍”更能写出芦苇的韵味,而这种韵味只有在秋冬之际才能体会得到。

③去看它们,在立冬,它们也立于苍茫中。收割过的大地平静、平和,它们宁静、宁和。走近一群无语的苇。想起那位叫苇岸的诗人,在每个节气的上午九点去观察、拍照、记录,收割大地上美好的意象。我只想收割往事,收割淡定。或者什么也不想,和苇花一起接受这入冬清澈的阳光。

④芦苇上的露水刚刚被朝阳晒干,身子骨似乎轻盈了不少,风很轻,苇花也微微舞动。它们能称为花吗?没有芬芳,没有娇嫩,灰白的一茎,也难怪清少纳言感叹苇花“全然没有什么可看的地方”,可我还是执意把它们称为花,甚至比对菊更喜爱它们。它们持久、恬淡,在细颈的瓶里插了数月也依旧没有谢幕的意思。

⑤一些往事漫过记忆,像风轻盈地漫过苇花。村子里的人会有一些口口相传的方子,看病不需找大夫,哪一种植物的叶子治咳,哪一种草木的花驱毒,或是去火补虚。老人们常常如数家珍。看见母亲脸上手上的细痕.知道母亲去了苇塘,篮子里的芦根还要分给邻里一些。用它炖水喝,据说可以除燥,我们小孩子。也不知道什么是燥的岁月里,也就当解渴的水,喝了一碗又一碗。

⑥最实用的,也是费了母亲数月工夫,集了蓬松松一包苇花,它们再也不能飞散时,是被缝进一个布袋里,枕在我们有梦的夜晚。至少,不用枕寒寒宰宰作响的稻壳芯的枕。

⑦苇花,从此和温暖关联。

( 1 )作者对苇花是一种( )的态度。3、六年级上册 现代文阅读 | 查看答案解析

①竹节人手上系上一根冰棍棒,就成了手握金箍棒的孙悟空,号称“齐天小圣”,四个字歪歪斜斜刻在竹节人背上,神气!

②找到两根针织机上废弃的钩针,装在竹节人手上,就成了窦尔敦的虎头双钩。把“金钩大王”刻在竹节人的胸口,神气!

③用铅皮剪一把偃月刀,用铁丝系一绺红丝线做一柄蛇矛,给那竹节人装上,再挖空心思取一个更威风、更吓人、叫得更响的名号。

④破课桌,俨然一个叱咤风云的古战场。

⑤还有同学别出心裁,想技高一筹,给竹节人粘上一个橡皮雕成的脑袋,做一套纸盔甲。一有机会,便得意扬扬招呼大伙来观摩。谁知弄巧成拙,中看不中用,没打几个回合,那粘上的脑袋连盔甲被它自己手里的大刀磕飞了,于是对方大呼胜利。

⑥其实,竹节人的动作压根不由扯线人做主,那不过是在竹节间的线一紧一松间的胡乱耸动而已,可看上去,却挺像是那么回事。

⑦黑虎掏心!泰山压顶!双龙抢珠!

⑧咚锵咚锵咚咚锵!咚咚锵!

⑨下课时,教室里摆开场子,吸引了一圈黑脑袋,攒着观战,还跺脚拍手,咋咋呼呼,好不热闹。常要等老师进来,才知道已经上课,便一哄作鸟兽散。

( 1 )第⑤段中的“弄巧成拙”指的是________。