小学语文试题:五年级上册 现代文阅读

孔子求教

一次,孔子(前551—前479年)带着弟子子贡、子路等人去陈国。当时正值春日,桃红柳绿,师生几人一边赶路,一边观赏沿途风景。就在路过一片桑林的时候,他们看见一位年轻的姑娘正在那里采桑叶。孔子诗兴大发,顺口吟了一句诗:“南枝窈窕北枝长”,话音未落,就听到那位采桑姑娘吟道:“夫子行陈必断粮。”孔子和弟子都感到莫名其妙。只见采桑姑娘微微一笑,又高声吟道:“九曲明珠穿不过,回来问我采桑娘。”孔子和弟子都觉得她聪明过人,但不知她吟的诗究竟是什么意思,子贡很想去问个明白,孔子急忙拦住了他,孔子及弟子急着赶路去陈国。

孔子及弟子到了陈国受到冷遇,连饭都不给他们吃。他们又冷又饿,度过了难熬的一夜。第二天,他们上朝去拜见陈国国君。国君手里拿了一颗璀璨的明珠,对孔子说:“听说你是很有学问的人,当然也很聪明,你能不能让丝线穿过这九曲明珠?”九曲明珠就是珠子中间的孔弯弯曲曲地拐了九道弯。孔子费了九牛二虎之力也未能把丝线穿过去。

正在着急之时,孔子忽然想起采桑娘的诗,明白了采桑姑娘三句诗的意思。他叫来了子贡,吩咐子贡赶快去向那位蚕桑姑娘求教。子贡心急如火,忙沿着原路往回走,不久,便找到了那片桑林。可是采桑姑娘却不见了,他就在桑树林里来回找。突然他发现在两棵桑树中间堆着一堆土,在离这堆土不远的地方,又堆着三堆土,这四堆土,就像是一个谜。他脑子里一转,立刻明白了其中的意思。桑是木,木旁堆土,莫不是姑娘姓杜?旁边又放了三堆土,这难道是三娘的意思?想到这里,他非常兴奋。

正好有个老者背着一捆柴走过来,子贡上前施礼问道:“请问,前面的村子里可有个叫杜三娘的姑娘?”老者答道:“过了桥再往南就是杜家庄,一问便知。”子贡顺着老者指的方向找到了那位采桑姑娘,把孔子和弟子到陈国的遭遇一一告诉了采桑娘,请求她告诉穿珠的办法。杜三娘笑着说:“这并不难,你先把丝线抹上点油脂,然后把丝线拴在蚂蚁的腰上,让蚂蚁慢慢爬进珠孔。如蚂蚁不肯爬,就用烟熏它,这样蚂蚁就带着丝线穿过珠孔,当它从珠孔爬出来时,丝线不就出来了吗?”子贡听了此话很高兴,向杜三娘道谢后,急速赶路。他很快回到了陈国,把这一切告诉了孔子。孔子按照杜三娘教的办法,很顺利地把丝线穿过了九曲明珠,终于解决了陈国国君设置的难题。

孔子的学生回来就把这一切告诉了孔子,然后孔子就按着姑娘的办法顺利地完成了任务。事后,孔子对学生们说:“学问是没有顶点,学习也没有止境,永远不能停止。自满只会使自己陷于停步不前的境地。”

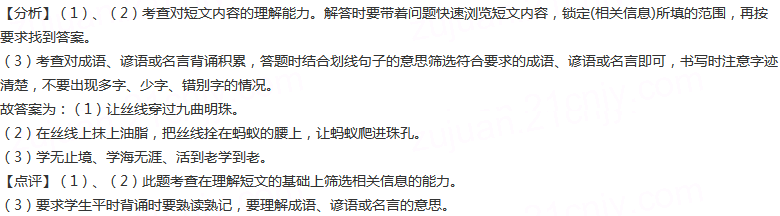

( 1 )陈国国君给孔子出了一道什么难题?考点:

记叙文

答案:

( 1 )让丝线穿过九曲明珠。

( 2 )在丝线上抹上油脂,把丝线拴在蚂蚁的腰上,让蚂蚁爬进珠孔。

( 3 )学无止境、学海无涯、活到老学到老。

1、五年级上册 现代文阅读 | 查看答案解析

想做橡树的比尔•盖茨

比尔•盖茨是美国微软电脑公司的总裁。他之所以能取得非常大的成就,是因为他从小就立下了一个志愿——要做昂首天穹的橡树。

比尔•盖茨上小学时,一本《世界百科全书》已经远远不能满足他的求知欲了。他钻到爸爸的书房里,看不懂法律方面的书,就看起名人传记来,大名鼎鼎的科学家富兰克林、政治家罗斯福、军事家拿破仑以及大发明家爱迪生等人的传记,他都看。

“我的孩子,你为什么喜欢这些人物的传记呢?”老盖茨抚摸着儿子的头,非常和蔼地问。

“为了思考。”

“为了思考?”

“对,为了思考。这些伟大人物和普通人是不一样的。我要好好揣摩他们是如何思考的,这样就能找出这些人取得伟大成就的原因。”

见儿子小小年纪就表现出非凡的想象力,思想已经走在年龄的前头,老盖茨是既吃惊又高兴。一有机会,老盖茨就给孩子买书,买回各种书籍。比尔•盖茨高兴极了,他在自己的小房间里建立了一个小书架,把书分门别类地放好,还编上了序号。日子一天天过去了,小书架上的书越来越多,有历史人物传记,有法律、商贸方面的书,还有文学作品等等。

一天,比尔•盖茨的同学来他家做客,发现比尔•盖茨在看这些书。禁不住好奇地问:“你怎么买这么多书?”“在书中可以学到好多好多新的东西。只有多读书,才能使自己变得与众不同。”“干吗要与众不同?和别人一样生活不好吗?就像草原上的小草一样。”“与其做一株绿洲中的小草,还不如做一棵荒丘上的橡树,因为小草千篇一律,毫无个性,而橡树高大挺拔,昂首天穹。”比尔•盖茨坚定地说。

( 1 )根据下面句子的意思,在文中找到相应的词语。①形容名气很大。________

②跟大家不一样。________

③一千篇文章都一样,比喻办事按一个格式,非常机械。________

( 2 )请你说说“因为他从小就立下了一个志愿——要做昂首天穹的橡树。”这句话中,破折号的作用。2、五年级上册 现代文阅读 | 查看答案解析

失根的兰花

①先生一家约我去费城郊区一个大学里看花。汽车走了一个钟头的样子,到了校园:校园美得像首诗,也像幅画,依山起伏,古树成荫,绿藤爬满了一幢一幢的小楼,绿草爬满了一片一片的坡地。除了鸟语,没有声音。像一个梦,一个安静的梦。

②花圃有两片,里面的花,种子是从中国来的。一片是白色的牡丹,一片是白色的雪球,在如海的树丛里,闪烁着如星光的丁香,这些花全是从中国来的吧!

③由于这些花,我自然而然地想起北平公园里的花花朵朵,与这些简直没有两样,然而,我怎样也不能把童年时的情感再回忆起来。我不知为什么,总觉得这些花不该出现在这里。它们的背景应该是今雨轩,应该是谐趣图,应该是故宫的石阶,或亭阁的栅栏。因为背景变了,花的颜色也褪了,人的情感也弱了。泪,不知为什么流下来。

④十几岁,就在外面漂泊,泪从来也未这样不知不觉地流过。在异乡见过与童年完全相异的东西,也见过完全相同的花草;同也好,不同也好,我总未因异乡事物而想过家。到渭水滨,那水,是我从来没见过的,我只感到新奇,并不感觉陌生;到咸阳城,那城,是我从来没有见过的,我只感觉到它古老,并不感觉伤感。我曾在秦岭捡过与香山上同样红的枫叶,在蜀中我也曾看到与太庙中同样老的古松,我也并未因而想起过家。我曾骄傲地说过:“我,到处可以为家。”

⑤然而,自至美国,情感突然变了。在夜里的梦中,常常是家里的小屋在风雨中坍塌了,或是母亲的头发一根一根地白了;在白天的生活中,常常是不爱看与故乡不同的东西,而又不敢看与故乡相同的东西。我这时才恍然悟到我所谓的到处可以为家,是因为蚕未离开那片桑叶;等到离开国土一步,即到处不可以为家了。

⑥花搬到美国来,我们看着不顺眼;人搬到美国来,也是同样不安心。这时候才忆起,故乡土地的芬芳与故乡花草的艳丽。我曾记得,8岁时肩扛小镰刀跟着叔叔下地去割金黄的麦穗,而今这童年的彩色版画,成了我一生中不朽的绘画。

⑦古人说“人生如萍”——在水上漂流,那是因为古人未出国门,没有感觉离国之苦。萍还有水可借,依我看,人生如絮,飘零在此万紫千红的春天。

⑧宋末画家郑思肖画兰,连根带叶均飘于空中。人问其故,他说:“国土沦亡,根着何处?”国,就是根,没有国的人,是没有根的草,不待风雨折磨,自行枯萎了。

⑨我十几岁就无家可归,并未觉其苦。十几年后,祖国已破却觉出个中滋味了。不是有人说,“头可断,血可流,身不可辱”吗?我觉得,应该是“身可辱,家可破,国不可忘”。

( 1 )如何理解本文的题目?3、五年级上册 现代文阅读 | 查看答案解析

“精彩极了”和“糟糕透了”(节选)

一个作家,应该说生活中的每一个人,都需要来自母亲的力量,这种爱的力量是灵感和创作的源泉。但是仅有这个是不全面的,它可能会把人引入歧途。所以还需要警告的力量来平衡,需要有人时常提醒你:“小心,注意,总结,提高。”

这些年来,我少年时代听到的这两种声音一直交织在我的耳际:“精彩极了”,“糟糕透了”;“精彩极了”,“糟糕透了”……它们像两股风不断地向我吹来。我谨慎地把握住我生活的小船,使它不被哪一股风刮倒。我从心底里知道,“精彩极了”也好,“糟糕透了”也好,这两个极端的断言有一个共同的出发点--那就是爱。在爱的鼓舞下,我努力地向前驶去。

( 1 )母亲的力量是________的力量,是________的源泉。父亲的力量是________的力量,可以时常提醒你“________。”需要有人时常提醒你:“小心________ , 注意________ , 总结________ , 提高________。”

( 3 )你怎么理解文中划横线的句子?在批注栏里写下你的理解。